Restauración de la Pirámide de los Italianos

La conocida como Pirámide de los Italianos comienza por fin la cuenta atrás hacia su recuperación. La asociación responsable del monumento ha iniciado los primeros trabajos con la instalación de una puerta nueva y el cerramiento del perímetro, medidas con las que pretende frenar el deterioro que amenazaba con hacer desaparecer para siempre este peculiar túmulo levantado en 1939 en el límite entre Burgos y Cantabria.

Se trata del mausoleo donde fueron enterrados soldados italianos caídos en el cercano Puerto del Escudo durante la Guerra Civil. Tras décadas de abandono absoluto, solo algunos aficionados a la historia –y, más tristemente, quienes buscaban realizar pintadas o expoliar restos– lo visitaban. Sin embargo, su reciente declaración como Bien de Interés Cultural en la categoría de Monumento, otorgada por la Junta de Castilla y León en febrero de 2024, ha supuesto un punto de inflexión.

Este reconocimiento no sólo ha protegido al edificio frente a un derrumbe que parecía inminente, sino también ante la posibilidad de una demolición prevista por la Ley de Memoria Democrática, después de que una iniciativa de Compromís llevara al Gobierno a abrir esa puerta en 2022.

A partir de esa catalogación, la responsabilidad de velar por su conservación recaía en la administración competente. No obstante, la Junta no tendrá que intervenir de momento: la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica (ARVH), que impulsó junto con Raíces la solicitud de protección, ha obtenido una cesión de 30 años sobre los 664.000 metros cuadrados del recinto. El acuerdo procede de la Hermandad de la Ribera de Herbosa –fundada en el siglo XV y propietaria del conjunto desde 1969, tras haber estado la finca bajo soberanía italiana–, y establece un pago simbólico de 500 euros anuales.

Primeros pasos: asegurar, proteger y empezar la restauración

La asociación, presidida por Javier Campal, ha centrado estos meses en labores básicas de contención para evitar que los daños estructurales sigan avanzando. El recinto se ha vallado, se ha colocado una nueva puerta en sustitución de la que estaba tapiada y forzada, y se han instalado cuatro cámaras de vigilancia, inversión que ha supuesto unos 6.000 euros. Las puertas originales, deterioradas y difíciles de recuperar, se conservarán en un museo cercano.

Mientras los curiosos se detienen ahora en la zona sorprendidos por el freno al abandono, la segunda fase del proyecto será evaluar la urgencia de las intervenciones más profundas y, sobre todo, reunir fondos. Para ello, la asociación prepara una campaña de micromecenazgo a través de una página web ya lista para su lanzamiento. La intención es restaurar el edificio principal, recuperar las losas robadas de una de las fachadas, consolidar la estructura y acondicionar el entorno.

El proyecto incluye además la creación de edificios auxiliares y espacios de estancia que permitan transformar la visita en una experiencia completa, con un centro de interpretación similar al de otros enclaves históricos o arqueológicos. Una estimación inicial situaba la rehabilitación en unos 500.000 euros, pero la cifra actual ronda los 800.000. Si se cumplen los plazos previstos, la actuación podría completarse en un periodo aproximado de cinco años.

Mientras tanto, la recién constituida Asociación Pirámide de los Italianos será la encargada de gestionar, restaurar y mantener el monumento durante el periodo de cesión. Tras tantos años de decadencia, el enclave vuelve a despertar curiosidad entre quienes pasean por la zona y observan con esperanza cómo comienza una nueva etapa para este singular vestigio de la historia reciente.

El escudo de Dura-Europos y el soldado romano desconocido

Hablamos ahora de otros legionarios que dieron sus vidas en plena batalla a muerte. Cuesta imaginar que uno de los tesoros militares más excepcionales de Roma no apareciera en un campo de instrucción, en un santuario o en la tumba de algún general célebre, sino en un túnel derrumbado que ocultaba los cuerpos de soldados que jamás lograron salir de allí.

El célebre escudo de Dura-Europos fue hallado en el límite más oriental del Imperio, en la actual Siria, en un enclave que muchos llaman “la Pompeya del Desierto”. Y, al igual que ocurrió con la verdadera Pompeya, su conservación se debe plenamente a una tragedia.

Hacia el año 256 d. C., durante el asedio de los sasánidas, los defensores romanos excavaron un pasadizo bajo sus propias murallas para tratar de sorprender a los zapadores persas. Los persas respondieron con un método tan ingenioso como letal: prendieron fuego a azufre y betún dentro de la mina, generando una nube tóxica que recorrió el túnel como un veneno invisible. Los legionarios atrapados en aquel corredor estrecho no tuvieron forma de escapar. Cuando, casi dieciocho siglos después, los arqueólogos despejaron la contramina, encontraron los restos de aquellos hombres… y, a su lado, un escudo abandonado.

No se trataba de un escudo cualquiera. Es el único ejemplo conservado de un scutum semicilíndrico, el tipo clásico de escudo curvado que durante siglos caracterizó a la infantería romana. Estaba hecho con capas de madera, cuero crudo y un revestimiento de lienzo pintado; materiales que deberían haberse desintegrado hace muchísimo tiempo. Sin embargo, el derrumbe del túnel y el clima seco del desierto lo encapsularon como si fuera una cápsula del tiempo, manteniendo sorprendentemente intactos su forma, sus colores y cada detalle de su fabricación.

Los legionarios atrapados en aquel corredor estrecho no tuvieron forma de escapar

En él aún se distinguen restos de pigmentos rojos, verdes y amarillos, un pequeño eco de las tonalidades que debían lucir las unidades romanas destacadas en Oriente. Su existencia completa un vacío en la historia militar, pues ofrece una prueba directa de cómo se construían, reforzaban y decoraban estos escudos emblemáticos en los confines del Imperio.

Pero su preservación está inevitablemente ligada al drama que lo envolvió. Es probable que fuera lo último que su dueño sostuvo antes de que el gas mortal lo venciera. Una pieza del engranaje bélico de Roma, detenida en el instante exacto en que dejó de cumplir su función.

Hoy, el escudo de Dura-Europos no solo es un objeto arqueológico; es un testigo silencioso de cómo, en ocasiones, la historia solo se abre paso gracias a la destrucción.

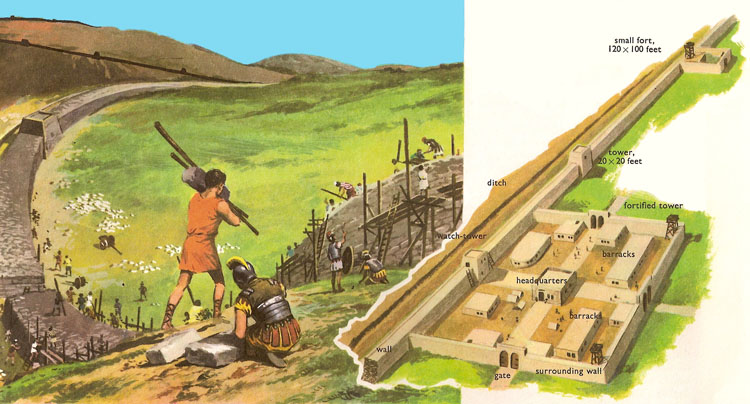

Imagen Lidar de uno de los fuertes romanos menos conocidos del Muro de Adriano, Vindobala (nombre moderno Rudchester), en Northumberland, Inglaterra.

Los restos del fuerte están enterrados, pero su contorno puede verse en la parte superior izquierda de la imagen. La carretera sigue la ruta del Muro de Adriano, que unía los lados este y oeste del fuerte. Así, Vindobala se extendía a ambos lados del Muro, igual que ocurría con Chesters (Cilurnum). Hoy en día no queda mucho del fuerte visible, pero a comienzos del siglo XVIII fue descrito por John Horsley como “muy considerable, pues las ruinas que hoy se conservan son muy notables”. Lamentablemente, una cantidad considerable de su sillería fue retirada en siglos recientes.

Según la Notitia Dignitatum, Vindobala estaba guarnecido por la Primera Cohorte de Frisios.

📷 Dr. John Wells.

En Hare Hill, cerca de Lanercost Priory, en Cumbria, Inglaterra, se encuentra el tramo más alto del Muro de Adriano. Mide unos tres metros de altura (10 pies).

La mayor parte de la piedra del Muro de Adriano fue reutilizada para otras construcciones a lo largo de los siglos desde que fue abandonado. Hoy en día, menos del 10 % de la muralla original sigue visible. Este tramo ha sobrevivido porque probablemente fue incorporado a un edificio medieval y, además, se añadieron piedras de revestimiento en el siglo XIX.

En Hare Hill, cerca de Lanercost Priory, en Cumbria, Inglaterra, se encuentra el tramo más alto del Muro de Adriano. Mide unos tres metros de altura (10 pies).

La mayor parte de la piedra del Muro de Adriano fue reutilizada para otras construcciones a lo largo de los siglos desde que fue abandonado. Hoy en día, menos del 10 % de la muralla original sigue visible. Este tramo ha sobrevivido porque probablemente fue incorporado a un edificio medieval y, además, se añadieron piedras de revestimiento en el siglo XIX.

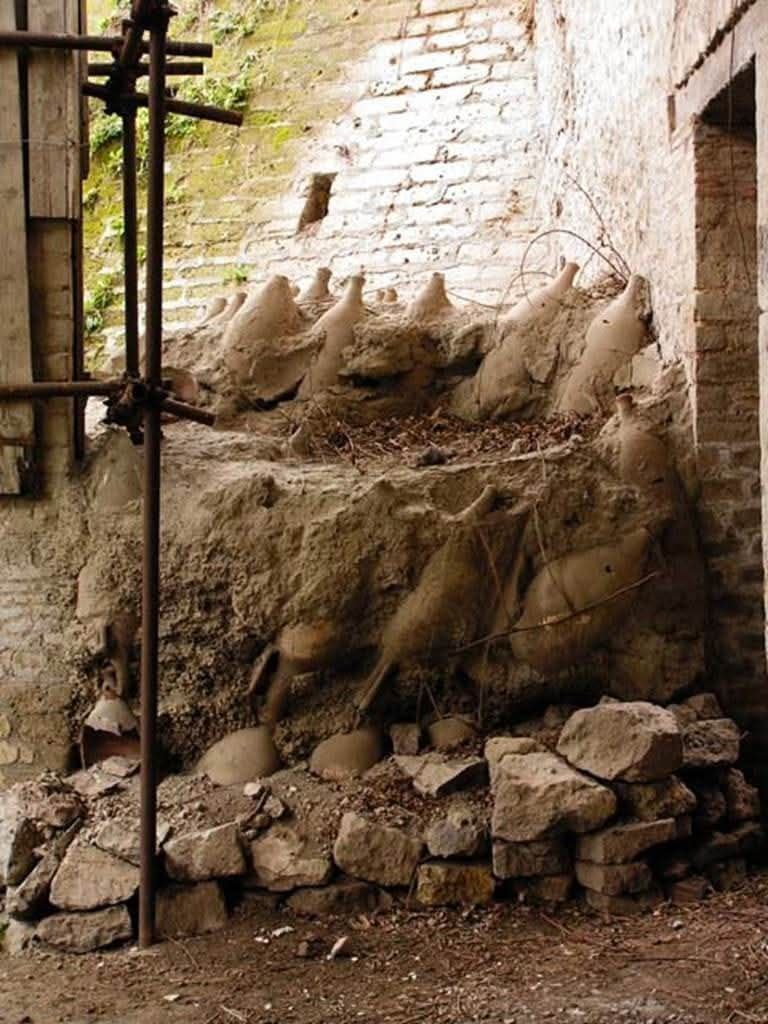

Esta foto fue tomada en 2005 y muestra ánforas apiladas boca abajo en el yacimiento “Villa B”, en Oplontis, en la actual Torre Annunziata, Italia.

Las ánforas se utilizaban para almacenar y transportar líquidos como vino y aceite de oliva, así como grano. Estos recipientes habían sido apilados fuera de una habitación del complejo —que podría haber sido o no una villa— cuando el Vesubio entró en erupción en el año 79 d. C. y sepultó la zona bajo varios metros de piedra pómez y ceniza. Al parecer, habían sido limpiadas y luego dejadas secar boca abajo afuera, junto a una habitación del patio. ¿Quién podría haber imaginado que más de 1.900 años después seguirían apiladas boca abajo, exactamente como estaban aquel día del año 79 d. C.? ¡Increíble!

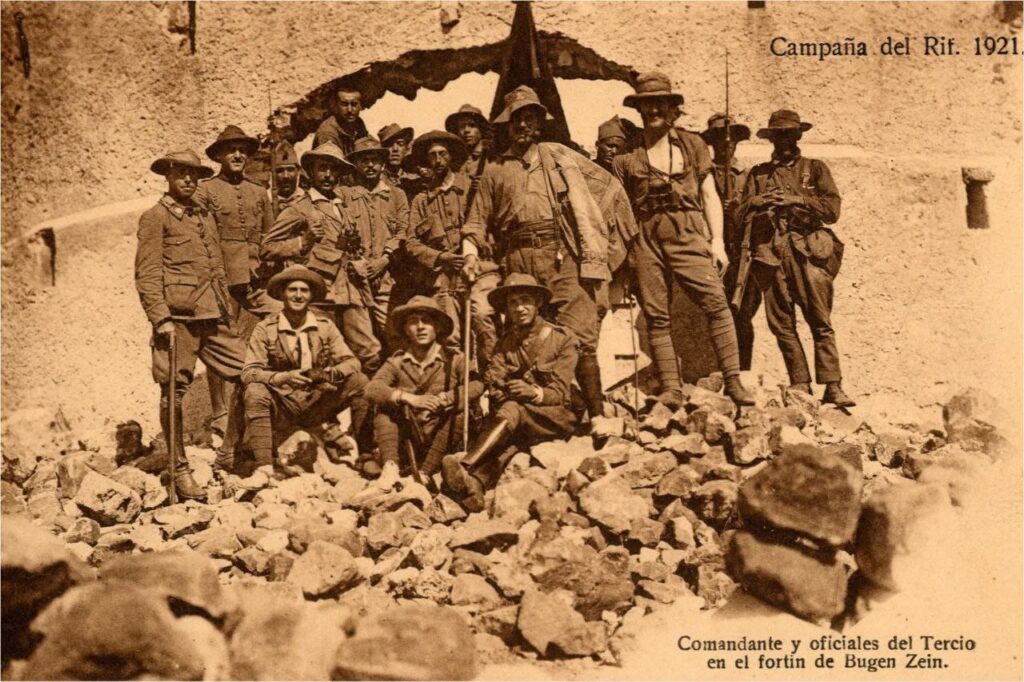

La reconquista del fortín de Buguensein (Marruecos)

El pequeño fuerte de Buguensein, construido en forma circular y perforado por numerosas aspilleras destinadas a la fusilería, estaba rodeado por un primer recinto de piedra y protegido por varias líneas de alambradas que complicaban cualquier asalto. Situado en las proximidades de Zeluán, formaba parte de las posiciones españolas que se perdieron tras el desastre de Annual en 1921.

El aeródromo y la alcazaba de Zeluán resistieron un largo asedio tras la caída de Annual, más de veinte días de combates que terminaron el 2 de agosto, cuando las fuerzas rifeñas se hicieron con ambas posiciones. Lo ocurrido después fue aún peor: pese a las promesas de respetar a los defensores y a sus familias, se produjo una matanza que agravó el ya trágico balance de aquellos días.

La recuperación del territorio perdido comenzó poco después. La II Bandera del Tercio recuperó Zeluán y Buguensein el 14 de octubre, un episodio que el entonces comandante Francisco Franco narró en su obra Diario de una Bandera. En su relato describe el avance de la columna Sanjurjo hacia Tahuima, a partir del cual las fuerzas españolas debían coordinarse con las columnas de Berenguer y Cabanellas para retomar ambas posiciones.

La espera antes del avance fue larga y tensa. Las alturas de Buguensein aparecían ocupadas por grupos rifeños, mientras la caballería española vigilaba desde las lomas de Beni-bu-Ifrur. Al llegar la orden, las Banderas se extendieron en línea, tomando como referencia la vía férrea en su avance hacia Zeluán. Un par de camiones blindados abría la marcha por carretera, acompañados por un destacamento de policías indígenas pertenecientes a una Mía recién creada.

El camino estaba sembrado de cuerpos en actitudes que revelaban sufrimiento extremo

A los tres kilómetros comenzaron los disparos. Los legionarios avanzaban con tanta rapidez que pronto se despegaron de las otras columnas, obligando a desplegar una sección para repeler a un grupo de jinetes enemigos que amenazaba el flanco izquierdo. La Segunda Bandera se posicionó en unas alturas frente a Buguensein y la Primera ocupó el aeródromo, mientras el enemigo emprendía la retirada efectuando tiros dispersos.

Desde la alcazaba, algunos jinetes rifeños hicieron fuego contra la columna. La intervención combinada de policías y legionarios logró alejarlos y asegurar el poblado, donde los militares españoles volvieron a encontrarse con escenas terribles, testimonio vivo del desastre sucedido semanas antes. El camino estaba sembrado de cuerpos en actitudes que revelaban sufrimiento extremo; en el caserío, la vivienda de Laina mostraba un panorama especialmente cruel.

Cuando la columna reanudó el avance hacia Buguensein, la superioridad de la posición no bastó para que el enemigo pudiera mantenerse allí. Su retirada quedaba completamente expuesta. Desde el aire, un avión describió varios círculos precisos sobre el fortín y arrojó sus bombas con gran exactitud. Impulsados por el fuego y la ventaja aérea, los legionarios se lanzaron con fuerza hacia la posición. Desde sus alturas, vieron cómo numerosos grupos de rifeños huían por la llanura, siendo alcanzados por las ráfagas de ametralladora pese a la distancia.

Así culminó la reconquista del pequeño fortín circular, uno de los muchos enclaves cuya pérdida había originado el derrumbe de la posición española en Annual, y cuya recuperación marcó el inicio de la lenta y dura campaña por restaurar la situación en el Protectorado.

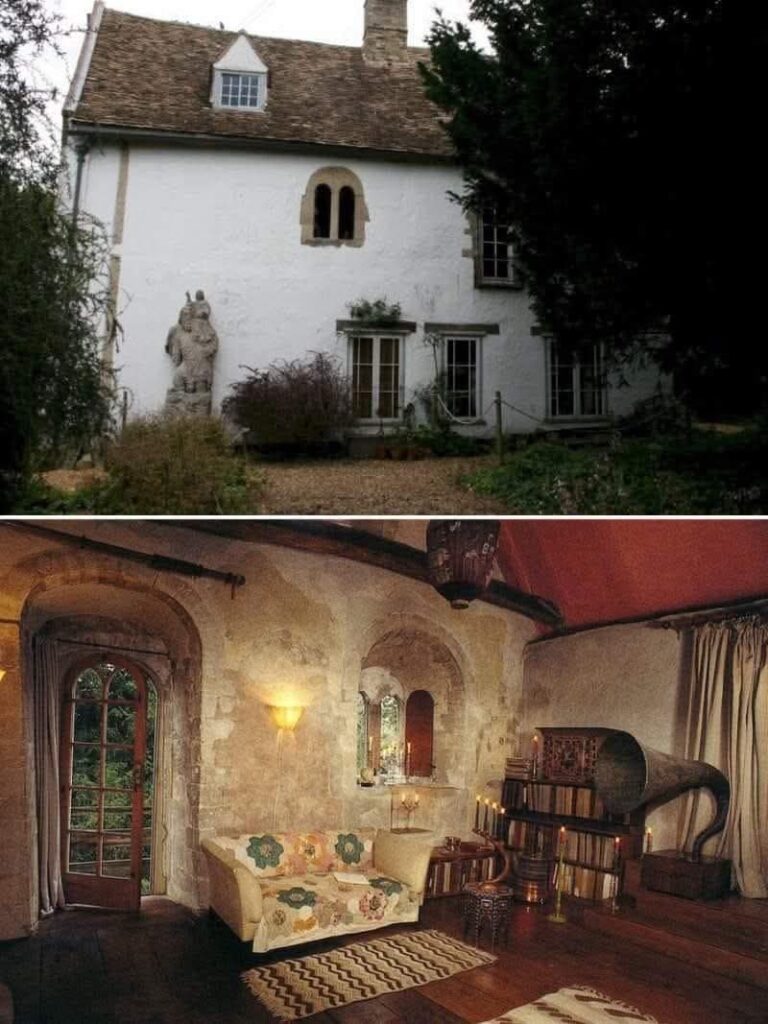

Una vivienda medieval de la época del Cid en Inglaterra

Construida en la década de 1150, esta casa solariega se encuentra en Hemingford Grey, en el condado de Cambridgeshire. Es, además, una de las viviendas ocupadas de forma ininterrumpida más antiguas de toda Gran Bretaña, y pese a las modificaciones realizadas a lo largo de casi nueve siglos, buena parte de su estructura original sigue en pie.

La edificación fue iniciada por Payn Osmundson, arrendatario de la poderosa familia de los de Vere, quienes recibieron extensas concesiones de tierras por parte de Guillermo el Conquistador, entre ellas las que rodean Hemingford Grey. La casa experimentó una primera modernización en época Tudor y volvió a ser actualizada en el siglo XVIII.

Sobre esta vivienda se ha dicho lo siguiente:

«Lo que hace especial a esta casa es que nació como un hogar, y durante toda su existencia ha seguido siéndolo. Quien cruza su umbral suele pensar que se trata de un edificio religioso, pero esa impresión se debe simplemente al estilo constructivo normando: era la única forma que conocían de construir».

Una reflexión sobre la abundancia de locales vacíos en Santander

Domingo, 16 de noviembre de 2025. La calle Rualasal, tan céntrica, tan ligada a nuestra vida diaria y hoy envuelta en un silencio que pesa.

En apenas 250 metros, doce locales cerrados cuentan una historia que duele 🏚️💔.

El declive de Santander.

Cada persiana echada representa un sueño que se detuvo, una iniciativa que no pudo continuar, un fragmento de ciudad que dejó de latir 🌙✨.

Cuesta no imaginar cómo serían estas mismas calles recuperando el bullicio, la alegría y las ganas de abrir puertas de nuevo 🤍🏙️.

¿También sentís que Santander merece volver a respirar con fuerza?

Y otro tema: la calle Camilo Alonso Vega de Santander ya es la C/José Hierro.

Un vecino me cuenta lo que están sufriendo los vecinos. Cambio del DNI, de la tarjeta sanitaria, el Carnet de conducir, los datos del banco. Cambiar recibos del agua, luz, gas, comunidad, teléfono, internet entre otros. Y me preguntaba si tiene que ir al registro a cambiar la dirección de su propiedad o incluso al notario (no le ha quedado claro).

¿Qué opinas? 🤔 ¿Interesa cambiar las calles para complacer a una casta política y «cumplir» o no?