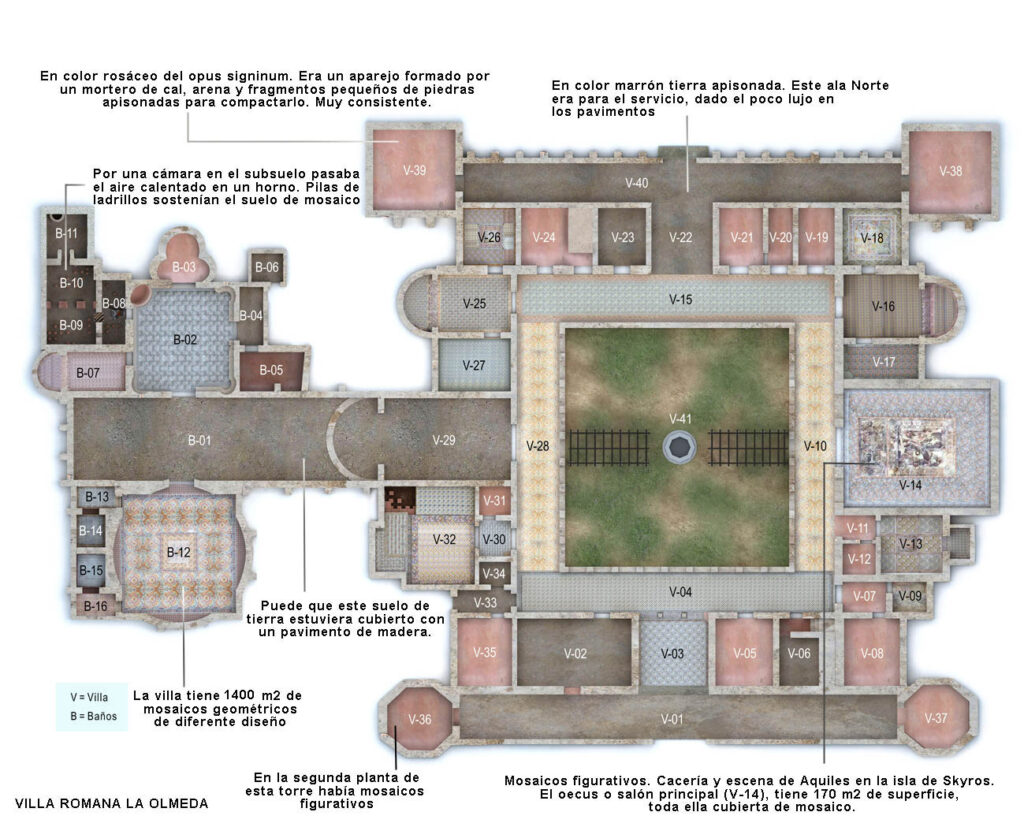

La Casa se alzó ante sus ojos, con sus paredes blanqueadas por la cal y sus rojos tejados de teja nueva, siempre impecables. Con su leyenda en forma de edificio, que los antepasados del Señor habían querido asemejar a la típica casa de campo romana. Una mansión diseñada para el refugio y el disfrute. Un sueño hecho Casa que tenía un lema propio:

Beber, cazar, jugar y reír: ¡esto es vivir![1]

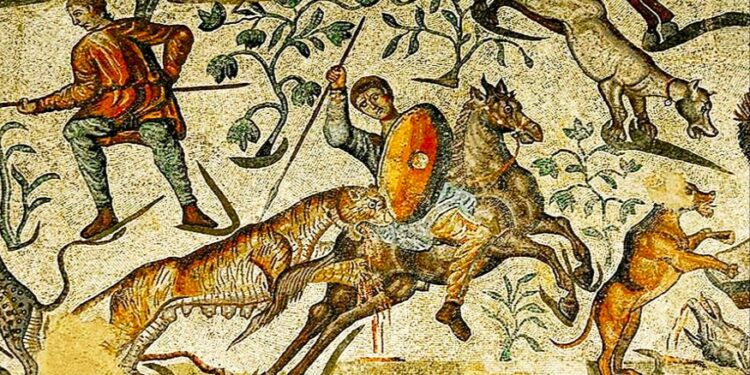

Un verso alegre que también el servicio se aplicaba, desde luego, sin olvidar la férrea obediencia que debían a sus señores. Pero también había tiempo para divertirse y gozar de la vida, como buenos latinos que eran, y el verano sonreía y les invitaba a aprovechar. A disfrutar de la alegría de vivir en el campo, a cielo abierto. Pues, ¿qué mejor manera de aprovechar esos largos días que en una montería, despensa y deporte para todos? Ricos y pobres, al fin, todos participaban por igual, aunque distribuidos siempre según su rango. Porque los pobres hacían de batidores, claro, ocupados del trabajo principal y más duro en la montería, mientras que sus amos se entregaban a lo más placentero: al acecho y remate de las piezas que otros, sus expertos servidores, les ponían en bandeja por delante.

Mira, Señor: la cacería ha empezado antes de tiempo.

El Señor de la Casa miró hacia el camino, por donde venían jubilosos varios campesinos. Colonos de la tierra que eran verdaderos siervos de la Casa, vasallos leales que se presentaron orgullosos ante su Señor, Víctor Próculoy ante el séquito de éste, formado de amigos y criados.

¡Salve, Patrón! ¡Te traemos un regalo!

Y traían por bandera una cabeza cortada, clavada en una lanza, que provocó la náusea en la hermana del Señor.

¡Apartad eso, por Dios!

Los colonos[2] obedecieron enseguida y arrojaron la cabeza, como si fuera una pelota, a los perros de las rehalas, que se lanzaron enseguida a morderla y relamerla. Y la hermana del Patrón, Serena, no pudo contenerse por más tiempo y se apartó, a un lado del jardín, donde Eugenio el Cazador la ayudó a vomitar. Era éste uno de los principales servidores de la Casa, jefe de batidores y amigo de confianza de su Señora. Para la mayoría de la Casa, de hecho, un amigo de demasiada confianza para ella y toda la casta dirigente, pero muy en especial para ella.

¿Cómo sucedió?

Le sorprendimos robando, Señor, y entonces se nos dio a conocer como bagauda[3]. ¡Para intimidar, pensamos, más que nada! Y amenazó con avisar a su gente si le poníamos la mano encima, al resto de su bagauda, pero nos dimos cuenta de que estaba solo y le rodeamos. Entonces, cuando vio que no le dejaríamos escapar, trató de defenderse, así que tuvimos que matarle.

¿Tuvisteis? ¡Vuestro deber es y bien cumplido está! Porque si queremos prosperar en la vida, amigos míos, antes de nada es importante sacar la mierda de casa. Eso sí, de todos modos, ya sabéis que es mejor traerlos vivos, para poder sacarles aquí, “de buenas maneras”, dónde se encuentran sus guaridas por el monte y, sobre todo, ese rufián de su jefe. ¡Anda, pasad adentro y que os den un desayuno como es debido, un buen baño y lo que sea menester! El Mayordomo os conducirá.

¡Gracias, Patrón!

A vosotros. Y ahora iremos de montería, por si queréis uniros. ¡En marcha!

Eugenio no pudo evitar girar la cara para comprobar, al partir la comitiva, si esa cabeza cortada le era conocida. Y es que tenía a un hermanastro fugado, en las bagaudas de los contornos, que era también hermanastro del Señor y el mismo jefe guerrillero al que Víctor se refería. Cosas de familia, entre patronos y servidores, pero que a él le tocaban más de cerca. Porque para él era su hermano pequeño, por muy medio hermano que fuera, mientras que para el Patrón no dejaba de ser una lacra que había que erradicar: uno de tantos criados engendrados por su padre, el antiguo Señor de la Casa, en las afueras del matrimonio, que se había vuelto en contra de esa Casa misma y sus dirigentes. Y Eugenio temía que un día de ésos fuera ese hermano, Liberato, y no cualquiera bandido, el que caería ajusticiado por los campos y perdería su cabeza.

El mejor regalo del mundo, comentaba el Patrón, sería la cabeza de ese perro en una pica. Un justo regalo que se está demorando en llegar.

Eugenio le era fiel a su Señor, a la Casa en sí, por lo que le era muy difícil sobrellevar todo esto: que su hermano fuera el peor enemigo de su Patrón, como auténtico caudillo bagauda, era una espina que estaba a todas horas ahí, aunque Víctor Próculo confiaba muchísimo en su Cazador. Y en esa jornada tan prometedora, de hecho, como en todas, Eugenio lideraba para él la montería. Y se ocupaba de tender las redes y dirigir a los batidores, con los perros adiestrados por él, pero a menudo también de conducir esas otras cacerías: las de rebeldes como su propio hermanastro, esos bagaudas que campaban por todas partes y a los que esos potentados combatían. De hecho, en no pocas ocasiones, una montería de ciervos se había transformado por el camino en otra clase de persecución. En una inesperada campaña de exterminio contra estos bandoleros, si llegaban a cruzarse en su derrotero. Y lo mismo que si fueran lobos u osos se les daba caza sin piedad, por las peñas y los campos, y sus trofeos se exhibían con orgullo, pero estos guerrilleros resultaban animales muy escurridizos.

¡Qué vergüenza! Dejarnos lidiar por unos aprendices de Espartaco, comentaban los potentados. ¡Hasta aquí hemos llegado los romanos!

¿Cómo puede ser? ¡Nosotros tenemos más armas y más caballos que ellos! Y más dinero y más hombres también, aunque eso parece que es lo de menos hoy en día.

¡Y tanto! ¿Quién te asegura que la mayoría de nuestros colonos no anden ya en tratos con esos hijos de puta forajidos? Y eso que aquí aún no hay una bagauda como las que se conocen por Vasconia, Víctor. Pero por allí hay una que está recorriendo las haciendas a su antojo: se cuentan por miles y se dan a sí mismos el nombre de Bagauda Aracelitana[4]. ¡Como si tuvieran a mucha honra ser esclavos y esclavos huidos, para más blasón! Pero la cosa es que las tropas no se atreven a marchar contra ellos. ¡Dicen que son demasiado numerosos y difíciles de perseguir! Y para colmo de males, cómo no, estos perros están sublevando contra nosotros a vascones, astures y cántabros, que con gozo se les unen en sus fechorías.

Víctor no ocultaba su preocupación por las bagaudas, que se sumaban a esos otros graves problemas de seguridad, incluso en las fronteras más remotas del Imperio, ya no tan lejanas, puesto que hacía tiempo que el Ejército ya no era una garantía de nada y puros bárbaros custodiaban esas fronteras.

Está claro que todos han visto nuestra debilidad y claro, como es natural, quieren su sitio en la fiesta. cántabros, vascones, germanos, ¡bárbaros todos! Han olido la sangre igual que canes silvestres y ahora se disponen a devorarnos. Y entretanto, cómo no, todos nosotros mantenemos dos ejércitos: el del César y los nuestros propios. Que quien quiera guardarse estos días, tal y como pintan las cosas, por fuerza habrá de rodearse de hombres armados.

Pero ahí surge otro dilema, decía Cornelio, otro potentado cuyas tierras limitaban con las de Víctor y que pasaba más tiempo en la Casa que en la suya propia. ¿A quién darle esas armas? Porque hay casos de siervos que degüellan a sus señores dentro de sus propias casas y con toda impunidad, luego, ¿de quién podemos fiarnos? ¡Si tenemos al enemigo metido en casa!

Nos separamos aquí, dijo Eugenio, a esos potentados a los que guiaba, y no del todo ajeno a la conversación. Pero él era sólo un servidor, por mucho que liderase a todos los batidores, que se movían a lomos de caballos para ir más deprisa a por las presas. Y, entretanto, los señores siguieron a pie un corto trayecto hacia unas colinas: el lugar elegido por Eugenio para la trampa final, a la cual iban a conducir a las presas. Las que él con sus batidores espantarían hacia allí para que ellos, los potentados de toda la comarca, pudieran ensartarlas a gusto.

Cazar, beber y follar, dijo alguien: ¡esto es disfrutar!

El cielo de verano se tornó nublado con el paso de las horas, pero la luz aún plena de la tarde se abría paso entre esa techumbre gris. Un sol muriente que se derramaba por las colinas boscosas y las llanuras, doradas de trigo y de hierba. Un gran paraje para el cazador donde abundaban ciervos, jabalíes y corzos.Y a uña de caballo, con el cuerno en la boca, Eugenio ahuyentó a esas presas por delante. Seguido por una horda de batidores con los perros, que no lograban darle alcance, cuando Eugenio montaba al mejor caballo de la Casa. El favorito de su Señor, llamado Bucéfalo, que sólo a él confiaba.

¡Diana, gritó Víctor, al calar su lanza hacia los ciervos! Una docena de ellos que bufaban, por delante de él, mientras aplastaban la hierba a su paso. Y Bucéfalo los seguía con idéntica destreza, con el resto de batidores a su espalda, que de momento se conformaban con seguir su estela sobre la pradera.

¡Diana, respondieron varias voces, procedentes de la espesura! Y siguió a esa carga, muy próxima, una auténtica granizada de dardos, que cayeron sobre los ciervos por todas partes.

¡Tirad con cuidado! ¡Que vais a dar a alguien, advirtió Eugenio, espantado del brío de esos patronos! Pero los señores no iban a poner mucho cuidado en no herirles, ni a ellos ni a sus propios caballos, cegados como estaban en su sangriento frenesí depredador. Y Eugenio mismo tuvo que esquivar, de hecho, estos tiros tan furiosos de los potentados, pero a un tiempo procuraba acercarse a las presas para hacer su labor. A un par de ciervos que ya estaban en su trampa, envueltos en una súbita barrera de redes y dardos. Y los nobles cazadores gritaban con júbilo mientras se lanzaban contra ellos, armados de más venablos y lanzas. Ya se habían cobrado con gozo a esas agonizantes presas, ellos mismos ya manchados de sangre, aunque la cacería no había hecho más que empezar.

¡Diana, aullaban, en invocación a la Diosa de la Caza!

Y hacían blanco en los ciervos con sus armas, cada vez a más corta y brutal distancia, mientras que nuevas presas se enredaban aterrorizadas en las redes. Una auténtica tela de araña tendida por Eugenio, esa misma mañana, y de la cual era difícil salir si no era enredado. O golpeado por lanzas y venablos, que granizaban por doquier y sin piedad. Con tanta furia y avaricia que a menudo, sin querer, los cazadores se herían entre ellos mismos. Porque mostraban la misma ceguera en esto que en su pasión por las mujeres, por las que solían reñir también, con resultados a veces tremendos. Y después de este primer encuentro con los ciervos, al volverse en tromba el resto de los que habían espantado hacia allí, los señores salieron tras ellos al galope. Y dejaron atrás a la mayoría de sus servidores, que desmontaron a su vez para ocuparse de esas presas que eran ya seguras, pero los de más confianza continuaron esa imparable cabalgada junto a sus patronos. Y en el caso de Eugenio el Cazador se cumplía a rajatabla el lema de la Casa, que coronaba la puerta principal:

Al sucesor, síguele. El porqué, yo me lo sé[5].

¡Sígueme, Eugenio, gritó Víctor! Y el Señor montó a Bucéfalo de un salto, con su fiel Cazador a su espalda. Porque ahora los servidores marcharían a pie, tras las presas que corrían por delante, mientras sus amos lo harían a caballo, pero Eugenio tenía la innata intuición de un perro.

¡No, Señor, por allá! ¡Sígueme!

Víctor se fió de su instinto y cabalgó hacia el río, donde su confianza en su servidor no quedó defraudada: un jabalí había quedado rezagado y su visible estela, entre la hierba alta de la pradera, conducía derecho hacia la ribera del Nubis[6]. PY precía un tanto tambaleante, en su deambular, como si hubiera recibido alguna herida.

¡Bravo, Eugenio, ya lo veo! ¡Ve tú por la izquierda!

Víctor azuzó a Bucéfalo y Eugenio obedeció, a la carrera entre la alta hierba, mientras trataba de no perder de vista al jabalí. Porque era una mancha negra que se alejaba de ellos como una flecha, aunque no lo bastante para Bucéfalo. Y Víctor le lanzó a bocajarro un dardo, casi encima de él, pero falló el tiro. Y en lugar de alejarse y evitar la muerte que le rondaba, de forma imprevista, el jabalí paró en seco y se volvió. Y cargó contra Bucéfalo, que se precipitó hacia delante y dio con ambos en tierra, jinete y montura, que rodaron entre la hierba de la ribera. Un instante de confusión en el que Eugenio temió por la vida de su Señor.

¡Señor, gritó, para darle ánimos hasta que pudiera llegar hasta él! Y se abrió paso entre la maleza, lanza en ristre, con verdadero temor de no llegar a tiempo a la batalla. Porque los gruñidos del jabalí se mezclaban con los relinchos lastimosos del caballo, herido sin duda.

¡Bucéfalo!

Cuando llegó junto a ellos, de hecho, el jabalí se ensañaba con el caballo. Y Víctor, en cambio, se alejaba de la escena como podía, sin atreverse aún a levantarse, sino que se arrastraba entre la hierba con la esperanza de que el jabalí se olvidase de él. Pero éste dejó a Bucéfalo un momento y cargó ahora contra el Señor, como un auténtico demonio, mientras que Eugenio saltó hacia adelante y lo empaló de un golpe desesperado. Con tanta destreza y sangre fría que el propio animal hizo gran parte del trabajo, puesto que se fue él mismo contra el hierro calado de la lanza y quedó atravesado sin remedio.

¡Diana, aulló de nuevo, con su presa aún en lucha! Pero Víctor pudo entonces revolverse, llegarse hasta ellos y apuñalar al jabalí con furia. Y lo hizo varias veces, como haría un marido cornudo con su ofensor, antes de tenderse a su lado sin fuerzas. ¡Qué gran momento de emoción! Los corazones de ambos cabalgaban desbocados dentro de sus cuerpos, exhaustos tras la batalla y el riesgo pasado, pero lo importante era que habían salido ilesos del lance.

Me arrebataste la presa, dijo Víctor, todavía sin resuello tras el susto. Gracias.

Es mi oficio, respondió su salvador, que se acercaba ahora al infeliz caballo. Y el bruto clavó sus ojos en los suyos, como a sabiendas de que su herida era fatal. Lo siento, Señor.

Y yo también lo siento, aunque mejor él que yo, respondió Víctor. Y fue hacia el bruto y lo sujetó por las crines, que empaparon sus brazos con su sangre. Es culpa mía, lo sé, pues no debí haberme cruzado. Ha sido un yerro de novato, pero el pobre Bucéfalo pagará mi torpeza.

No lo pienses más, Señor, que son cosas que pasan: nadie puede prever por dónde va a tirar una bestia herida.

El Señor de la Casa mostraba un rostro desencajado por la furia. ¿También por la pena? En la Casa había quien le puso el alias del Hombre de Piedra, pues ni sudaba ni parecía sentir compasión por nadie ni pena, aunque Eugenio le conocía un poco mejor.

Yo también lo quería, le dijo a su Patrón.

Y yo lo sé, pero así y todo he de pedirte que lo hagas tú. Y que sea cuanto antes. No soporto verle sufrir y creo que tú tampoco.

¡Qué duro cometido! Era como rematar a un amigo, porque amigo mío eres. Y Eugenio ya se encaraba con él, armado de espada, mientras que Bucéfalo le devolvió una última y lacrimosa mirada. Como a sabiendas de que el fin le aguardaba. Una expresión tan humana que dolía, aunque esto no ablandó ni mucho menos a Eugenio.

No vale la pena, querido amigo. La vida es así: disfrutar a tragos y sufrir, a veces, a grandes tragos también. Pero para ti se ha acabado todo, empezando por el dolor y las penas, afirmó. Y con maestría de carnicero le hundió el hierro en la nuca, eso sí, con un torrente de lágrimas. Y al volverse hacia Víctor, vio que su Señor le miraba con una fijeza inusual.

Lloras por rematar a un caballo y, en cambio, no te tiembla la mano a la hora de afrontar el peligro por mí. No olvidaré este día, Eugenio. No lo olvidaré nunca.

*Eugenio, apodado el Cazador, era uno de los principales criados de la Casa. Hijo de una esclava y un colono, era huérfano desde muy niño y desarrolló una gran destreza como cazador. Le unía una cálida amistad con la hermana del Señor, Serena. No es un nombre elegido por el autor porque sí, pues significa “de buen origen”.*

[1] Vinari, letari, ludere, ridere: hoc-est vivere! En realidad, se trata de un juego de palabras, porque vinari hace referencia a cazar y beber vino. Sin embargo, al traducirlo a mi manera, aquí he sustituido disfrutar por cazar, porque en castellano no existe ese juego de palabras. Y al contrario que el primer lema, éste es uno que se conocía en la Casa y lo sabemos por el hallazgo de un simpático cubilete para el juego de dados.

[2] Al final del Imperio, muchos esclavos fueron liberados de derecho, pero se convirtieron en lo que luego se llamarían siervos de la gleba: granjeros que estaban atados a la tierra de sus señores, igual que los árboles o los ríos, y que pagaban a éstos muy altos tributos.

[3] Guerrilleros del final del Imperio, al estilo Espartaco. Según el cronista de la época, Mamertino: se trataba de campesinos ignorantes de las prácticas militares que se aficionaron a ellas y formaron la infantería, mientras los pastores formaban la caballería, con lo que el rústico en general devastando sus propios cultivos imitó al enemigo bárbaro.

[4] Seguramente se trataba de Aracil, en Navarra, aunque es un topónimo frecuente en el Norte de España. También los cántabros libraron su gran batalla en un lugar llamado Aracillum.

[5] Esto es un lema heráldico medieval, pero me sirve para explicar mejor esta lealtad al Patrón que es la base de este feudalismo que por entonces estaba empezando.

[6] El actual río Carrión, que da nombre a mi amado pueblo.