El Patrón de la Casa intentaba olvidarse del susto de esa tarde, de todas sus preocupaciones, antes de reunirse con sus amigos para celebrar la vida. La regalada vida de patricios que se pegaban, cada día del año, por gracia de Dios o de los dioses, pero esto no significaba que no se vieran también alcanzados por la pena. Esa misma mañana, sin ir más lejos, con una punzada de dolor, Víctor había encontrado un extraviado juguete de su hijo que reconoció enseguida. La pérdida de un hijo era terrible y marcaba no sólo a las madres, sino también a los hombres que tenían la mala suerte de enterrar a esos vástagos que se les iban antes de tiempo. Un castigo de los dioses que Víctor había sentido en sus carnes por varias veces hasta que un día también su mujer, la oficial, murió sin haberle dejado descendencia legítima. Y de eso hacía ya varios años, pero no era la sucesión lo que más le preocupaba, asegurada por la progenie de su hermano menor. Lo que le quitaba el sueño era el hecho de haber llegado a esa madurez sin tener una familia creada por él a su alrededor. Y era una carencia de la que ningún placer del mundo podía consolarle, aunque ya estaba en vías de ponerle remedio al asunto con la favorita del harén.

¿Cuándo engendraría nuevos hijos o, mejor dicho, reconocería en público los que tuviere? Pues no era improbable que cualquiera otra le entregase un heredero, mucho antes, debido a su imparable frenesí sexual, que Serena le reprochaba casi a diario. Una situación que también generaba inevitables tensiones con el servicio y los colonos, con cuyas amadas hijas o novias se acostaba y cuya mansedumbre podría tener un final no tan fácil de adivinar. ¿Hasta qué punto tolerarían los escarceos amorosos de su Patrón quienes ya se afanaban de sol a sol para mantenerlo en su trono? A la misma Serena le daba miedo que un buen día se tomasen venganza en ella, por qué no, puesto que su hermano era viudo y a nadie en el mundo quería más que a ella.

Un día de éstos me cobrarán en mis carnes lo que haces tú con las tuyas, hermano, pero a ti sólo te importa pasarlo bien.

Y Víctor callaba ante estos argumentos, claro, pues en verdad que poco se podía reponer. De hecho, sospechaba cada vez más si no estaría llevando en el pecado la penitencia, pues había enterrado a varios vástagos cuando apenas empezó a amarlos.

A veces me pregunto si Serena no tendrá razón y al final, como castigo por mis faltas, su Dios me está castigando donde más puede doler. Si así fuera, ¿quién dudaría que es un Patrón muy eficaz, puesto que sabe discernir tan bien las debilidades de sus inferiores?

De cara a los demás, sin embargo, Víctor no se permitía dar ninguna imagen de debilidad. Y así es que fingía que las desdichas familiares no le afectaban, entregado sin límites a la caza y el sexo, aunque no conseguía encontrar su plena satisfacción en ningún entretenimiento y entonces le invadía una gran sensación de soledad. De hecho, sin ir más lejos, algunas concubinas o amantes ocasionales fingían placer cuando yacían con él, en la cama o en los baños, para poder agradarle, pero Víctor se daba cuenta enseguida y rechazaba estos comportamientos tan serviles. Por regla general, no le gustaba que le dorasen la píldora y mucho menos en esa situación: después de todo, no hay nada peor en la vida que la falsedad y, además, para él no tenía sentido.

¿De qué sirven los tabúes y las lisonjas sino para engañarse a uno mismo y dejarse engañar? La verdad es lo único que tenemos.

Esto sí que lo aprendió muy bien de su padre, hombre pragmático donde los hubiera. Y es que al viejo Asturio no le importaba en absoluto que lo halagasen, para qué, si eso no te saca de ningún peligro en la batalla. Lo que él apreciaba y su hijo también, en cualquier hombre o mujer a su servicio, era su propia valía personal. Que la gente a su cargo cumpliera con su cometido sin esperar tanto la medalla o el castigo, sino que fueran ellos mismos y diesen lo mejor de sí mismos. Pero era muy difícil evitar ese tipo de comportamientos cortesanos cuando Víctor o su padre se constituían en auténticos emperadores. Nadie les iba a reprochar nunca ninguna decisión que tomasen dentro de sus propios dominios y tenían potestad para matar a cualquiera en cualquier momento, pero no dejaban de ser hombres de carne y hueso que buscaban ese afecto o reciprocidad en los demás. Sin ir más lejos, en esas amantes que constituían su principal divertimento.

En la cama no se debe fingir, ¿entiendes o no? Además, en cualquier caso, soy yo el que debe disfrutarlo, así que está de más todo este teatrillo.

Esto recordaba siempre Víctor a toda moza que tuviera ocasión de compartir con él esos momentos, pero a la hora de la verdad resultaba una debilidad bastante lógica. Porque no debía ser nada fácil negarle nada a alguien tan poderoso.

Esto es una falta tan grave que se merecería unos buenos azotes, pero no con la vara: con la mano bastará, explicaba Víctor, a estas mujeres, aun con una sonrisa tranquilizadora. Pero que no vuelva a ocurrir, ¿de acuerdo?

Sin embargo, algunas de estas concubinas se atrevían a replicarle, a veces con deslenguado atrevimiento:

¿También debo disimular cuando lo esté pasando bien y poner cara de disgusto?

Eso ya lo sé adivinar yo, no te preocupes.

Pero era inútil insistir. Sus cortesanos se empeñaban en consentirle todo hasta extremos demasiado serviles. También en otro momento que le daba incluso más rabia, si cabe: cuando se dejaban ganar a cualquier juego de mesa. Pero esto ya era lo último y sus broncas de represalia hacían retumbar la casa.

Pero, Patrón, le replicó un criado un día. Tampoco es fácil ganar contra quien tiene a docenas de hombres armados a su servicio.

¡Pues si tienen los mismos cojones que tú no deberías preocuparte! ¡Me estás tomando por tonto y no creo que eso sea la mejor manera de complacerme! ¿No crees? ¡Una cosa es adularme y otra es que yo sea el único hombre libre entre tantos esclavos! ¡Y eso que luego os gastáis muy mala leche a la hora de criticarme por los pasillos, desgraciados, que no soy ningún tonto!

Eso sí que era lo peor de todo. Y si se atrevían a hacerlo era porque ignoraban hasta qué punto contaba con información privilegiada en cada rincón del servicio y hasta del campo circundante. Pero Víctor prefería no castigar tan de frente a estos desleales, para no levantar tanto la liebre, sino fustigarles con comentarios que parecía que no venían a cuento, pero que salían de su boca para que esos cabritos los escuchasen.

Algo que hizo mucho tiempo, por ejemplo, con una sirvienta poco agraciada a la que nunca llevó a su cuarto para nada, pero que se atrevió a comentar por ahí ciertas cosas sobre sus atributos masculinos, los cuales nunca jamás pudo ver. Y era por eso que siempre que aparecía ella por algún sitio, aunque no viniera cuento, Víctor se apresuraba en comentar frases de este estilo:

Discúlpame si no voy a cazar contigo, pero es que mi lanza es tan corta que volvería sin remedio con las manos vacías.

Y ella bajaba la cabeza y se sonrojaba, en confirmación de su delito, pero al Patrón tampoco le costaba perdonar estas cosas. Después de todo, era inútil difamarle, pues la mitad del servicio conocía perfectamente cómo era el cuerpo de su patrón. Y también estaba el caso de otro servidor que presumía de poder gobernar la Casa mucho mejor, si hubiera nacido en su cuna, y a quien castigaba con constantes preguntas sobre éste o aquel asunto, pero ignorando siempre sus respuestas o dándole la razón como a los tontos. Pues en no pocas ocasiones eran puras simplezas lo que contestaba o ni siquiera sabía qué decir.

Era por todo esto que prefería a Cazador sobre todos los demás: el hijo de una esclava que, sin embargo, era de los pocos en la Casa que tenía las agallas de ser honesto con él y contestarle lo que pensaba. Un valor que también demostraba en hechos tan claros como la cacería de esa mañana, en la cual estuvo a punto de perder algo más que la pieza o el caballo. Porque Mayordomo también era otro verso suelto que se atrevía a replicarle, pero ni mucho menos con la misma sabiduría que el otro y de una forma mucho más calculadora. Un simple capataz que era necesario para ejecutar un trabajo desagradable y al que había que controlar muy de cerca, a la vez, para evitar que desatase él mismo una verdadera rebelión con sus abusos. La cuestión era hacerse a respetar y que no lo tomasen a uno por tonto, pero con cuidado de recurrir al castigo físico lo menos posible. En especial cuando había mala cosecha y los estómagos menos llenos daban más alas al temperamento de los humildes, pero Víctor había aprendido que el estoicismo de los cristianos resultaba útil para contener esa furia y desesperación.

El Dios de Serena los anima a aceptar con mejor talante las adversidades. A ponerle al mal viento buena cara. ¿Será esto una mayor fortaleza para ellos o una debilidad?

Víctor gustaba de escuchar, también, de cuando en cuando, las catequesis de Serena y los otros cristianos, que se reunían a la sombra de un pórtico, cuando apretaba el sol, para comentar las lecciones de su Maestro.

Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, así que sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero, llegando también el que había recibido un talento, le dijo: Señor, te conocía como hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por eso tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Luego aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo: Siervo malo y negligente. Sabías que siego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y así, al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle, pues, el talento, y dadlo al que tiene diez talentos. Porque al que tiene, le será dado y tendrá más; y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera: allí será el lloro y el crujir de dientes.

Ante esa lección de justicia patriarcal, como no podía ser de otra manera, el Patrón aplaudió con entusiasmo. Y no en vano era él mismo un gran trabajador, en el sentido de que no paraba de recorrer la Casa y la hacienda entera. Siempre ocupado en supervisar de la forma más personal lo que hacía cada uno, o a la búsqueda de presas y enemigos merodeadores, Eugenio solía acompañarle a todas partes junto a los otros cazadores de la Casa.

Conmigo tenéis orden y pan, les recordó Víctor, a esos cristianos suyos, como solía hacer con cuantos quisieran oírle y tan a menudo como surgiera la ocasión. Y si hay quien se queja a mis espaldas, allá ellos, pero no os dejéis confundir: aquí se practica la justicia y sólo se es duro con quien pide dureza. Lo que quieren esos bandidos es engañar a más gente para que se pierdan todos juntos en una huida sin final por el monte, pero en esta casa no engañamos a nadie. El que quiera trabajar, tendrá trabajo. Y tierra de sobra para él y su familia. Y el que quiera palo, tendrá palo. Y no hay más. ¿Existe acaso una democracia más perfecta?

Grandes aplausos solían seguir a estas palabras, casi siempre iniciados por los mismos incondicionales, pero que luego imitaban todos enseguida. Para no quedar en mal lugar. Pero si algo admiraba Eugenio de su Patrón era esa capacidad política de prometer a esos desheredados lo que nunca podía darles. Ni más ni menos que tierra en abundancia, parecía una broma, pues si acaso la daba sólo en alquiler o cobrando una protección que era en todo caso muy alta. Que los Próculos no regalaban nada y menos tierras, sino que ellos sólo recibían las de los demás. Y si no podían pagarles, cosa que solía pasar, las deudas contraídas funcionaban como la cadena más eficaz e invisible para unos esclavos que se decían a sí mismos hombres libres.

Bonito discurso el del Patrón. Sólo le ha faltado decir: somos corruptos y abusivos, pero sabemos gobernar, bromeó Eugenio, y causó con ello la risa de los que escuchaban al Patrón a su lado, pero Víctor no le escuchó ni se inmutó en su perorata.

Os aseguro que todos esos desleales y bandidos, que viven a costa del sudor de los demás, pagarán con su sangre la sangre por ellos derramada.

Y esto lo dice quien apenas ha sudado nunca, pensaba Eugenio, maravillado por esa capacidad de hacer demagogia. Eso sí, nuestro amable Patrón también puede sudar y no poco, claro, del esfuerzo que le supone el tirarse a todas las muchachas que se le ponen por delante. ¿Hasta qué punto seguirán aguantando todos éstos que los pisoteen? Ésa es la verdadera pregunta.

Pero a él mismo no le dejaba esperanza alguna de hacer lo propio con su hermana, Serena, por mucho que Eugenio la quisiera más que a nada en el mundo.

A Cazador no se le escapaba nada de lo que sucedía entre esos muros que lo vieron nacer y criarse, junto a su hermanastro, mezclados y también revueltos con la aristocracia de los Próculos. Personas de carne y hueso, al fin, cuyas debilidades y preocupaciones conocía bien desde niño. Y para él era evidente, por ejemplo, que el General Asturio no tenía por predilecto a Víctor ni mucho menos: si lo escogió para prepararlo como heredero, más que por ser hombre, fue por el temor que en el fondo le inspiraban las admirables virtudes de su hija superviviente. Porque Serena podía igualar en valor a Cesaro, el hermano menor, y en templanza a Víctor, pero tenía el defecto de que era también y, sobre todo, justa y recta como una espada. Una auténtica justiciera que, además de todo, reconocía a un Señor todopoderoso afuera de esa Casa y que no era el César, sino ese Dios misterioso de los cristianos. Y eso era todo lo que no se puede permitir nunca en un cacique que tiene que gobernar a los suyos como si no los conociera de nada. Porque ese amor y sincera lealtad que inspiraba en la gente resultaba para el General, en términos sucesorios, una verdadera amenaza, ya que creía capaz a Serena de iniciar ella misma y por otros medios la misma revolución que perseguía, desde hacía tantos años, todos los descontentos en general y los bagaudas en particular.

En cierta ocasión, por ejemplo, mientras Eugenio ayudaba a Serena a atender a los más necesitados de los contornos, inclusive en la curación de personas que no eran ya útiles para el trabajo más duro, el General no pudo contener una carcajada al volverse a su camarilla.

¡Mirad esto! ¡Dad las gracias a los dioses de que tenemos a mi hija y su ayudante para salvarnos a todos con sus buenas obras! No está tan mal si al final de todo ellos tienen razón y resulta que nos vamos a encontrar con un Dios tan justo.

Casi todos sus acompañantes rieron, pero a Serena no le importaban tanto estas situaciones humillantes y seguía a lo suyo como si nada. Siempre fiel a lo que ella creía que era su deber y demostrando ese verdadero carácter de un líder que no necesita la aprobación de nadie.

Otra vez ocurrió que su padre, el todopoderoso General, escogió a una chica muy joven del servicio y la quiso convertir en su amante. Pero algo debió notar Serena en la actitud de la muchacha cuando la hizo desaparecer de la Casa, con una excusa tonta y sin dejar de poner ella misma los medios para alejarla sin remedio y para siempre de las tentaciones paternas. Y el mismo Eugenio actuó para hacer posible este traslado furtivo, de forma segura y efectiva, sin que los omnipresentes ojos y oídos de Asturio pudieran advertir nada de eso a tiempo. Pero ahí sí que el General montó en cólera y maltrató en público a su hija, claro está, hasta el límite que le permitía ese amor tan profundo que la tenía. Y el servicio contempló admirado la entereza de una frágil muchacha que, era innegable, las tenía mejor puestas que el más valeroso de los soldados de su padre. Porque nadie se había atrevido jamás a oponerse a los mandatos de tan fiero Señor y sólo el Cazador se atrevió a menearse cuando la abofeteó frente a tantos. Y así fue que uno de los guardias lo tuvo que enganchar por el cuello, justo a tiempo, cuando el valedor supremo de Serena ya daba más de un paso al frente:

¡Quieto ahí, hombre! ¿A dónde cojones vas? ¿Es que quieres que te maten o qué?

Y en verdad no iba desencaminado, ese soldado, cuando también Eugenio tuvo que compadecer, ante el temible tribunal, como él mismo se temía, después de esa azarosa maniobra en la que fueron acusados sin pruebas, pero sí con ciertos testimonios de chivatos.

Y con respecto a ti, Cazador, pensaba que no hacía falta poner un cartel en cada pasillo, me cago en la puta, pero es a mí a quién tienes que obedecer y no a nadie más. ¿Te enteras o no?

Pero yo no te he desobedecido, Señor. Hacer semejante cosa sería una locura.

¿Te estás quedando conmigo? ¿Y cómo le llamas tú a ayudar a la Señorita Serena a sacar de la casa a una criada sin mi permiso? ¿Acaso no es eso desobediencia y traición? Y además de todo, como buen zorro que eres, lo hicisteis todo a escondidas. ¿De verdad pensabas que no me iba a enterar de nada?

Tienes razón, reconoció Eugenio, a sabiendas de que no podía seguir jugando con tan severo y astuto Patrón. Pero te pido que me castigues a mí y no a la Señorita, por favor: yo, al menos, soy un hombre y podré soportar lo que haga falta. Y, además, me lo merezco.

¡No seas atrevido! Aquí las cosas se hacen como decimos nosotros, afirmó el Sumiller, siempre a los pies de su General, pero Asturio no le dejó seguir.

Déjalo tranquilo ya, que razón no le falta. A fin de cuentas, ya sabemos todos quién es la responsable y es tu verdadera patrona. ¿No es cierto? ¡La jefa de todos vosotros, los rebeldes de esta puta casa! Anda, pues, ya puedes irte a seguir con tus cometidos y a seguir jodiéndome por otro lado, cómo no, si tu Señora te lo ordena. ¡Y por supuesto que ella se llevará los bofetones por ti, por ella misma y por quien haga falta!

Y Eugenio se marchó en el acto, claro, pero quedaron en la sala oídos fieles a su causa que luego le contaron la siguiente conversación, habida entre el Patrón y su Sumiller, que sentía verdaderos celos de tan prometedor joven.

Creo que lo mejor es que te deshagas de este aprendiz de perro de presa, mi Señor, antes de que te pueda demostrar todas sus habilidades. Cuanto más crezca, pienso, más mañoso se hará. ¿Por qué no lo mandas a otra finca, lejos de aquí, donde pueda hacer más su libre albedrío si se lo permiten?

Tal vez tengas razón, nunca se sabe, pero algo me dice que actuar así sería un gran error. Después de todo, si empiezo a quitarme hombres de encima, sólo por ser demasiado habilidosos, ¿con quién me voy a quedar al final? ¿Con el batallón de los torpes?

Ésta era, tal vez, la gran virtud del viejo General. Su practicidad de soldado. Lo que le valiera para ganar la guerra era bueno y lo contrario, como los aduladores y cantamañanas, eran despedidos de su lado con bastante facilidad. ¿Habría llegado ahora el momento en que su hijo, un Señor no menos práctico y más unido a él, encumbraría a Eugenio a algún elevado puesto, como le correspondía?

Claro que sí: tu hora ha llegado, le susurró Serena, abrazada con discreción a su espalda. Nuestra hora.

Eugenio apuró el último trago de cerveza, elixir de los humildes que apenas probaban el vino, antes de encaminarse hacia el salón. Y se dispuso a entrar allí no más como empleado, para cualquiera cometido trivial, sino como invitado de honor en el banquete, aunque el mayor privilegio de todos lo tenía asegurado como consentido de la Patrona.

Veremos qué pasa, Serena. Tú eres demasiado optimista.

¿Después de lo que has hecho? ¡Podría pasar cualquier cosa! Tal vez todo cambie esta noche si Dios quiere, ¿no crees?

Eugenio se encogió de hombros. Había crecido en una sociedad de castas y no se hacía tantas ilusiones, en verdad, sobre cambios tan radicales. Serena era la hermana de su Señor y, por tanto, igual a éste en dignidad, aunque el poder allí lo ejercían los hombres. Casi siempre era así. Y eso que Eugenio siempre miraba adelante y así apareció en el salón, decidido y vestido como un príncipe, con su nueva túnica, que contrastaba con sus ojos y piel oscuros. Y entonces, cosa inaudita, Víctor se levantó y pidió silencio a los presentes, nada menos que para anunciar a un inferior social como él.

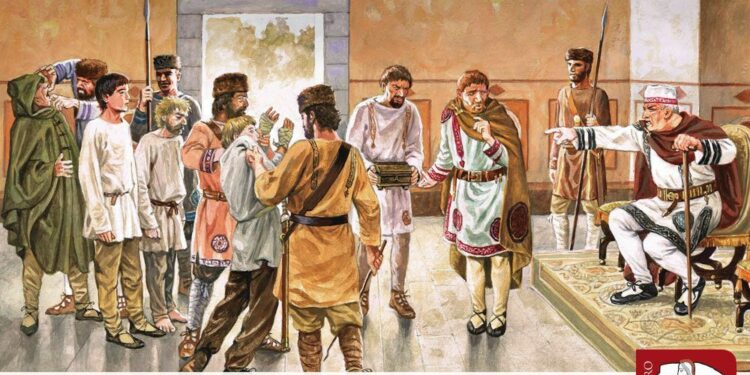

Hoy ha sido un día para la amistad y el disfrute, pero también para las hazañas y algunas buenas lecciones. Así lo ha sido, al menos, para mí. Y si no es habitual que la palma se la lleve un batidor, como sabéis, porque un hombre no es igual a otro por nacimiento, también es verdad que hay cazadores mejores y peores. Y el valor no entiende de oficios ni castas, amigos, como tampoco la lealtad.

Y con una seña, hizo venir a Mayordomo, que portaba un hato de lino que Víctor desenvolvió ante todos. Un momento en que las miradas de los dos servidores se evitaron y Cazador empuñó el regalo, que resultó ser una hermosa espada.

Es costumbre en los ejércitos que el General reparta armas entre sus hombres mejores y premie las honrosas heridas con collares. Y en los tiempos que corren, un General no puede permitirse dejar sin recompensa al soldado que la merezca. Cuanto más escasea la virtud, con más razón debiéramos agradecerla. Y los tiempos de cierta escasez, como son los que vivimos, no pueden servir de excusa para la ingratitud. Para dejar sin premio las conductas valerosas. Toma, por tanto, esta espada, Eugenio el Cazador, con tu nombre inscrito en ella. Por este día, por todos los días, te doy las gracias.

Víctor posó el arma entre sus manos. Toda una escena épica que recordaba a cuando el anterior Patrón, el temible General Asturio, regresaba de sus victoriosas campañas contras los bárbaros vecinos, astures y cántabros. Y solía condecorar a sus mejores hombres allí mismo, en el corazón de su reino y a la vista de todos, para estimular el valor en los demás, aunque a Eugenio no le gustaba acordarse tanto de aquello. Más prefería, sin duda, la presencia cercana de Serena, que fue quien se acercó con la cara radiante.

Eugenio: te entrego este collar como premio a tu lealtad, le dijo. Y rodeó su cuello con una dorada gargantilla. Que sea esa lealtad la única cadena que te una a nosotros. Y siga siendo la protección de nuestra gente el primero de tus deberes. En el nombre de Dios te doy gracias por salvar a mi hermano.

Gracias, mi Señora, dijo él, arrobado ante tantos honores, antes de inclinar su cabeza una vez más ante Víctor. Señor.

Más de una vez, los potentados lo habían llamado para compartir con ellos sus cenas, a fin de debatir con él aspectos de un oficio que a todos entusiasmaba. Porque en la caza, como en el sexo, todos los hombres querían sobresalir, pero era él antes que muchos un verdadero maestro en esa labor. Pero ese día, en cambio, era distinto y se le había reservado un lugar de honor entre los invitados, que no eran sino auténticos potentados de los contornos, reunidos por Víctor para celebrar esa montería en sus dominios. Por ejemplo, el vecino terrateniente, Cornelio, de riqueza inferior a los Próculos y amigo de Víctor, aunque de una soberbia mucho mayor. O el mismísimo Obispo de Palencia, cada día más influyente, pues el número de los cristianos no dejaba de aumentar por todas partes, al igual que el peso de la Iglesia en la sociedad.

¡Quién tuviera un siervo como Eugenio! No sólo es el mejor cazador de toda la comarca, sino que encima te salva el pellejo, decía Cornelio. ¡Y arriesgando el suyo en el empeño! Otro en su lugar se hubiera sentado a mirar, a una prudente distancia, mientras el jabalí te despedazaba. ¿Qué más se puede pedir?

Bueno. Es hermoso, según dicen, aunque me placería más si fuese Eugenia y no Eugenio, bromeó Víctor, que causó la hilaridad de todos. La verdad es que estamos contentos con él, Cornelio. Siempre lo hemos estado.

¡Si fuera Eugenia, Víctor, este banquete sería el de tu entierro! Pero es de bien nacidos ser agradecidos y a todos nos complace que se premie a un empleado como Eugenio. Y por eso alzo mi copa, también: por unos señores tan honorables como generosos, ¡hurra por Víctor y Serena!

¡Hurra!

Aún no he terminado, dijo Víctor. Porque he decidido que Eugenio será del todo libre desde hoy. Y no precisara de mi permiso para casarse y tendrá la mujer que desee.

Era el momento tan deseado, desde hacía tiempo, y los ojos de Serena chocaron con los suyos. ¿La mujer que deseara? En todo caso, pensó, no era el momento de plantearle su verdadero anhelo a su Patrón, si es que ese momento alguna vez se podría dar.

Gracias, mi Señor. Por de pronto, no he pensado en otra cosa que en seguir siendo fiel a esta Casa.

La que te dé la gana, insistió Víctor, a sabiendas de que eso significaba renunciar para siempre a una de sus infinitas amantes potenciales, que eran al fin casi todas las mujeres de esa casa y desde luego las del servicio.

Después de todo, añadió Cornelio, con una sonrisa sardónica, si no hubiera sido por tu hazaña de hoy, acaso tu Patrón ya no podría disfrutar con ninguna.

Varios presentes rieron ante esa verdad, pero Cazador sabía mejor que nadie que Víctor no daba puntada sin hilo. Y si le hacía semejante homenaje ante todos, estaba claro, cualquier servidor se dejaría apuñalar por él en adelante con tal de merecerlo. Pues era éste un derecho que incluía, para empezar. el que ese servidor no tuviera que compartir a su mujer con el Patrón, como pasaba tan a menudo, tanto dentro como fuera de la Casa. Y estaba en juego una guerra ya inminente, contra varios enemigos a la vez, en la que el propio Víctor estaba empeñado hasta las cejas. Porque el Ejército del César se encontraba dividido y era obvio que se avecinaba una guerra civil, mientras que por todo el país se multiplicaban como setas las bagaudas. Las luchas internas, también, entre patronos y servidores, como le pasaba al mismo César con su familia y generales. Un tiempo confuso que precisaba, entonces más que nunca, de servidores de confianza.

Está claro que me necesita, pensaba Eugenio. Necesita como nunca rodearse de fieles lugartenientes y no sólo de Mayordomo, que es tan odiado por el servicio.

Era una jugada hábil, desde luego. Y al compadrear con el Obispo ante la concurrencia, ante un servicio que ya era en su mayoría cristiano, daba la impresión a todos de ser bendecido por éste. Aunque no hiciera ni caso de ninguna norma impuesta por el cristianismo, pero era todo política al final. Y es que la visita más celebrada de la jornada, de hecho, había sido la del Obispo. Porque, aunque las casas ilustres se habían convertido en auténticas islas de paganismo, los últimos rebeldes en el ya extenso océano de los fieles a Cristo, una gran parte del servicio se habían bautizado y eran cada vez más numerosos. Convertidos a espaldas al Señor, eso sí, para no contrariarle demasiado, aunque éste tolerase todo esto sin más. Bien porque no podía hacer nada al respecto o bien porque le daba lo mismo, en realidad. Y mientras, otros, los menos, se confiaban a la protección de su piadosa dueña, Serena, y se mostraban en libertad como eran. Aun a sabiendas de que esta circunstancia les alejaba un tanto de recibir cargos y premios, por parte de su pagano Señor. Pero el Obispo se sentía con suficiente fuerza como para reprocharle a Víctor, en su propia Casa, que tuviera tantas concubinas. A él y a los otros potentados, que gozaban de demasiados privilegios sobre sus subalternos.

Una concubina, no más. Esto os concedo, les aleccionaba, a sabiendas de que los señores nunca se aplacarían con una esposa de conveniencia. Y Víctor no dejaba de escucharle, por complacer a la mayoría cristiana de su Casa y a su hermana, aunque se mantuviera tan pagano redomado como su padre, el temible General Asturio. Un pagano mucho más convencido que su hijo y que tan malos recuerdos le traía a Eugenio.

Una concubina, no más, repitió Cornelio. ¿Cómo tus sacerdotes? Pero yo no sabría con cuál quedarme y la verdad, querido Obispo, las necesito a todas. Pues tengo una por cada desafuero que me causan mis siervos.

Más bien, creo que tienes un desafuero por cada mujer que arrebatas a su legítimo dueño, me temo, por muy esclavo que sea. Esa gente siente y padece, ¿no crees?

Eso que has dicho suena subversivo, respondió Víctor. Y en venganza, te diré que seguiré siendo pagano, porque Júpiter o Mitra no me resultan tan insidiosos. Y ellos sí me dejan tener varias concubinas. A mí y a todos estos señores.

Es inútil, Padre, decía Serena: se obstinan en ofender a Dios con sus pecados, pero no saben lo que hacen. ¡Tenemos que rezar mucho por sus almas!

Eugenio estaba de acuerdo con eso. Los Próculos y sus amigos más próximos eran paganos redomados, anclados por lo general en una manera de pensar arcaica como era pretender vivir en Roma, sí, pero sin Roma. Y así pretendían vivir en su propia Roma, aun aislados en medio del campo. Disfrutar de la civilización, sí, pero lejos de cualquier ciudad. Para que nadie molestase su tiranía local ni cuestionase sus decisiones o les exigiera el mantenimiento del Estado. Y se justificaban en que los gobiernos de las ciudades eran corruptos, que lo eran, mientras que ellos no tenían ninguna necesidad de corromperse. Porque ya eran ellos los que mandaban, en esas haciendas y palacios, los cuales eran grandes como colonias[1]. Y hacían lo que les daba la gana hasta el punto de que sólo el miedo a la ira popular les contenía de celebrar, como en los viejos tiempos, combates de gladiadores y fieras, llevados a cabo a costa de su propia servidumbre. De hecho, trataban el asunto de las bagaudas como si fuera una plaga del campo más que atajar. Sin miramientos. Pero siempre mediaba ese miedo a que cualquier exceso o error, cometidos contra su propio servicio, prendiera en sus haciendas la siempre temida rebelión.

Eres demasiado perfecta, Serena. Virtuosa y bella, ¡una esposa ideal! Pero tuviste que ser cristiana, se quejó Cornelio.

Luego mejor esposa seré. ¿Quién mejor que una esposa devota a Dios para fundar un buen hogar? Y los empleados trabajan mejor cuando se sienten protegidos y en paz, por más que vosotros os empeñéis en el palo.

El palo es necesario, dijo Cornelio. Ser cristiano, al final, es renunciar a todo lo que es bueno y saludable. ¡Es tan aburrido! Repudiáis todos los placeres, reconócelo, hasta el amor y el vino son malos para vosotros. ¿Qué miseria de vida es ésa?

Pero es por vuestro propio interés que deberíais convertiros. Dios os ofrece la Vida Eterna, morar con Él en el Cielo, mientras que Júpiter os condena al Infierno después de esta corta vida. A un vagar subterráneo sin esperanzas. Y así ha de ser con él siempre, claro, puesto que el tal Júpiter no es otro que el mismo Demonio.

¡La vida sin concubinas ya es un Infierno en la tierra! ¿Para qué esperar al Cielo si ya sufriremos esa penitencia de vivos? Yo no sé vivir sin mis mujeres, Serena, me pasa como a tu hermano, aunque estoy dispuesto a cambiar por una hembra virtuosa como la que comentabas.

La vida dura un tiempo, Cornelio. ¿Qué esperas después? Adonde tú vas, ninguna mujer puede seguirte. Si te mueres, se acabó: se fue tu mejor amigo. En cambio, si sigues a Cristo, Él nunca te abandonará. Vivirás para siempre, piénsalo.

Pero al no menos joven Patrón no le convencieron estas palabras. Al final, todos ellos se encontraban apenas por encima de la veintena y con toda la vida por delante, querían pensar, para seguir disfrutando de los placeres de esa vida de ricos.

Acuérdate de Flavia, hermanita. A ella no le salvó su fe, dijo Víctor. Se refería a esa inolvidable hermana de ambos, a quien Eugenio tanto amase también, y que murió hacía ya años. Arrancada muy joven y en vida aún de su padre. Y era obvio que una flecha se había clavado en el corazón de Serena, en el culmen de tantas emociones, al escuchar el nombre de su nunca olvidada hermana. Tan obvio como que algunas heridas estaban demasiado recientes como para haber cerrado ni apenas un poco, por más que varios años hubieran pasado.

No os preocupéis, que estoy bien, afirmó, al reponerse del golpe y secarse las lágrimas. La nostalgia no es tan mala si podemos revivir lo bueno que hemos tenido, aunque lo hayamos perdido.

Pero un torrente de lágrimas seguía derramándose, sobre su copa y hasta por su muñeca, al intentar contenerlo sin éxito. ¿Cuándo sanarían las viejas heridas, se preguntaba, si Dios mismo no lo permitía? Y tampoco era ningún secreto que Víctor tenía las suyas propias, tanto por su hermana perdida como por esa otra mujer que fue tan importante para él y que ya no estaba.

La vida es así. Dura y cruel. Y tu Dios no salvó a Flavia como tampoco libró a mi mujer, que la tierra le sea leve. Porque tu Dios es como los míos, Serena: no puede salvarnos de la muerte. Así de limitado es su poder.

Eso es lo que tú crees, puesto que eres incapaz de apartar tus ojos de la carne, pero tras la carne y la muerte está la verdadera vida. Y en esa otra vida me encontraré con Flavia y todo volverá a ser como antes. Para siempre.

Cornelio aprovechaba la tesitura para lanzarle sus tientos a Serena, de la que no era un secreto que se sentía atraído. Un influjo que no se limitaba a la dote que podía ofrecer la moza, pensaba Eugenio, no sin celos, puesto que la hermana de su Señor era bella y de un carácter tan interesante como poco común.

Es un hermoso anhelo, Serena: volver a ver a los nuestros en la otra orilla. ¿Lo crees de verdad? Porque nosotros, paganos como nos llamáis, tal vez lo digamos todo el tiempo, pero es porque no nos lo acabamos de creer. ¿Lo crees tú de verdad?

Sí, lo creo.

Pues te admiro por ello, porque yo sería incapaz de pensar que hay una vida mejor que ésta. Y ahora, dime una cosa, Obispo. Dicen que ese Dios vuestro es el Dios de los pobres, pues que no reconoce vasallaje sino a sí mismo y a su Iglesia. Pero, siendo así, ¿qué hay de los esclavos? Muchos ciudadanos con patrimonio, al convertirse, liberan a su gente y hasta les regalan tierras. ¡Eso es la anarquía! Y con este mal ejemplo, otros servidores se envalentonan, porque se creen con derecho a lo mismo. Pues bien, ¡yo te digo que ése y no otro es el verdadero origen de las bagaudas de las que luego, también vosotros, os quejáis!

Es muy loable por su parte que los señores confíen en sus hombres y les den la libertad. Y muchos se quedan al lado de sus dueños tras ser emancipados, como Eugenio ha afirmado antes que iba a hacer. Ambos son signos de amor fraterno entre los hombres y agradan mucho al Señor.

Y tú, Serena: ¿qué harías tú si mandases esta casa?

La pregunta de Cornelio venía envenenada y ella dudó un momento. Por eso dirigió por instinto su mirada al Obispo, en busca de su sabio apoyo, mientras pensaba qué decir.

Habla con libertad, hija mía: si te preguntan, debes contestar.

Mi hermano es quien manda esta Casa. Y yo rezaré porque siga haciéndolo con salud y por muchos años. Y siempre que se haga la voluntad de Dios, claro, porque eso es siempre lo primero y lo mejor para todos, empezando por él.

Una buena respuesta, reconoció Cornelio.

La tenemos bien enseñada, dijo Víctor. ¿Qué te creías?

Bueno. Conociéndola, yo esperaba una respuesta más franca.

Ya lo he dicho muchas veces, alegó ella: a los ojos de Dios todos somos libres, no importa cómo hayamos nacido. Y si no hemos de liberarles, al menos deberíamos tratar bien a nuestros empleados. Con justicia.

¿Justicia? Si trabajan tienen un plato de comida y lumbre para dormir. Si no, reciben varazos o un jergón en la puta calle, con los lobos y con sus queridos rebeldes. Eso es justicia, afirmó Víctor.

La justicia de la que yo hablo no requiere de crueldad.

A Eugenio le maravillaba que unas mujeres tan sublimes como Serena o Flavia, que en paz descansara, hubieran salido de la misma materia carnal que unas bestias sin entrañas como aquéllas. Ni más ni menos que de Asturio, el antiguo Señor, que era el padre de los actuales patronos y que fue un auténtico ogro. Y el heredero de su látigo y su furor, Mayordomo, odiaba con razón a Eugenio. Porque le consideraba un rival en el favor de sus dueños, claro, y cuánto más después de esa tarde. Pero es que Mayordomo era libre de nacimiento y guardaba esperanzas, por tanto, en su corazón, de llegar a ser algo más que un empleado importante en esa Casa. Después de todo, no eran muchos los hombres libres de cuna que gozaban de que cierta confianza por allí y eso le convertía, o eso pensaría él, en el tuerto en el país de los ciegos. Y a Eugenio le parecía bastante evidente que esos dos desgraciados, Cornelio y Mayordomo, se entendían bastante bien, y no en vano tenían intereses comunes. Para empezar, aunque ese día intentara disimularlo, a Cornelio no le debía gustar un pelo que el Cazador se interpusiera de ninguna forma en sus planes con la hermana de su amigo. Y el Mayordomo tendría más que un pie fuera de la Casa si algún día Serena tomaba las riendas de la misma, puesto que no aprobaba para nada esa manía que le tenía a Eugenio ni sus brutales métodos para mantener el orden.

En pocas palabras, si el jabalí de hoy me hubiera hecho trizas, estos dos desgraciados estarían ahora celebrándolo. Y nada se interpondría en sus proyectos. ¡En verdad tengo mucho que agradecer a ese Dios de Serena si es que existe!

¿Qué opinas tú, Eugenio? ¿Crees que se os trata con crueldad, en esta casa?

Los ojos de Víctor se clavaron en los suyos y Eugenio buscó, en su mente, la respuesta más sabia y creíble.

Crueldad no, mi Señor. Yo más diría severidad, cuando las cosas no se hacen bien, pero tampoco estás en posición de ser un blandengue.

¿Dirías que tu hazaña de hoy, con el jabalí, fue una intervención divina?

No lo sé, Obispo. Yo diría que a buen seguro fue porcina, contestó, y se desató un coro de risas, pero el chiste de Eugenio no agradó a Serena. Y Eugenio sintió sobre sí la mirada muy desaprobadora de su dueña, convencida como estaba de que Dios mismo había actuado ese día.

Y hablando de cerdos y revoltosos: ¿qué se oye del Usurpador[2]? Dicen que su hijo sigue intentando forzar los Pirineos, pero esos dos valientes hermanos[3] lo mantienen bloqueado allí. Y, por cierto: ese hijo de puta antes era monje, pero el cabrón de Usurpador le sacó del monasterio para hacerle su General. ¿Qué piensas tú de eso?

Pues que no se ha de quitar a Dios lo que es de Dios, por más que sea su padre, respondió el Obispo. Y eso conllevará su castigo, claro, como cuando se le quita a un hombre su esposa.

¡Estupendo! Pues ojalá llegue pronto, ese castigo, para que esos dos héroes puedan descansar, dijo Cornelio, que ignoró esa última pulla del Obispo. Todos los veranos reciben acometidas desde la Galia, para forzar los pasos de los Pirineos, pero ellos siempre los rechazan con pérdidas. ¡Se merecen un gran premio del César!

Lo que se merecen es más hombres, dijo Víctor. ¡No puede ser que dos señores salven a toda España a sus expensas, como si los Pirineos fueran su finca particular! Las cosas no son así. Y todos los potentados deberíamos tomarnos este asunto más en serio y mandarles más recursos a esos hermanos, antes de que su defensa heroica se venga abajo y nos toque ir a nosotros a defender el país entero.

¿Enviar más hombres? ¡Si les hemos enviado medio centenar, entre los dos, sólo este año!

Pues no es suficiente, parece. Nunca lo es. Y el César tiene las manos atadas, con el Usurpador haciéndose fuerte en la Galia. Pero los teodosianos tenemos el deber de defender España, como hubiera hecho mi buen padre, y los Pirineos son el lugar indicado para hacerlo. El único lugar. Si los hermanos caen, olvídate: el Usurpador podría…

No terminó la frase. Víctor sabía que su servicio, que todos sus criados y trabajadores, estaban hambrientos de ese tipo de noticias, y no era bueno que estuvieran demasiado informados. Después de todo, para tomar las decisiones estaban ellos, y la camarera que les servía tenía la oreja tan puesta como el guarda de la puerta o el cocinero. Y las malas nuevas lo único que conseguían era desmoralizar y soliviantar al personal.

Lo que hace falta es otro Asturio. Otro gran General como mi padre, dijo Víctor, que aplaste a los bárbaros y nos traiga la paz. Él lo hubiera logrado.

Ya tuvimos a Estilicón[4], pero nuestro paranoico César decidió ejecutarlo. Y ahora llora, cómo no, pues se ve rodeado de verdaderos enemigos. Pero joderse tocan, claro, por haber tenido esa mala cabeza de matarlo.

*Mapa del Norte de España y en concreto, la región aludida en el relato. La ciudad cántabra de Julióbriga (1), donde sirve el hermano de los señores (Cesaro). Y Lacóbriga (2), el actual Carrión de los Condes, población muy próxima a la Casa, junto a la estratégica carretera hacia las Galias. Una ruta que enlazaría la actual León, que aquí es nombrada como entonces, Legión (3), con Pamplona (3). En Legión, se acuartelaba la Legión VII Gémina. Y Pamplona estaría cerca de los pasos pirenaicos donde resisten los dos hermanos teodosianos. Al otro lado, en el Sur de la Galia, estarían ya los pueblos bárbaros y las tropas de Usurpador. Y toda la zona mostrada estaría bajo el rango de acción de las bagaudas o guerrillas. Señalo también el emplazamiento de Castro Urdiales (5), cerca ya de Bilbao, para situar al lector.*

Los Próculos pertenecían al llamado Clan Teodosiano: una parte de la aristocracia hispana que había apoyado a Teodosio el Grande o tenía parentesco con él, el último gran César y tan español como esa facción de la élite local que lo puso en el trono. Como había pasado con el actual César, Honorio, que era el primogénito de Teodosio. Y los Próculos mantenían aún su papel en eso, en apoyar a la Dinastía Teodosiana, incluso con grandes hombres de acción como había sido Asturio: un poderoso General que se había dedicado a proteger las ricas minas de esa región. Un hombre fuerte en el Estado al que ahora Víctor intentaba emular, con la armada ayuda de su hermano menor, Cesaro, al que había aupado al liderazgo de una Cohorte en Cantabria. Pero a nadie se le ocultaba que faltaba un poco de brío, en la nueva generación teodosiana, y esto se notaba más en el propio César, cuyo poder estaba en más que franca decadencia.

Confiemos en el César, aunque cueste, dijo Víctor, aun sin mucha convicción. Ha prometido emplearse a fondo con todos los forajidos y lo hará, por su propio interés, en cuando tenga la ocasión. En cuanto haya acabado con Usurpador. Y también acabará con los bagaudas. Para eso le estamos enviando tantos hombres y recursos.

¿Cómo lo llevas tú Víctor? Lo de las bagaudas, dijo el Obispo, preocupado también por esos rebeldes. No en vano el César era cristiano e hijo de un auténtico cruzado, como fue Teodosio, y defendía las fronteras de enemigos tan declarados como las bagaudas.

Por ahora, no me puedo quejar, dijo Víctor. Mi gente se mantiene leal y apenas hay deserciones. No en vano se les da un trato justo y comen todos los días, lo que es mucho decir hoy en día. No creo que tengan tantas razones para unirse a esos muertos de hambre, que a ellos roban en primer lugar.

Eugenio disimuló, como su Señor, pues sabía que todos los terratenientes pasaban verdaderos apuros con tales enemigos, pero el Obispo insistía con sus pullas. Le interesaba que Víctor reconociera que se encontraba asediado, entre las bagaudas y el número creciente de sus empleados bautizados, pero el Señor sabía que el Obispo también tenía sus problemas.

Por lo que tengo entendido, estamos como vosotros con el asunto de los herejes, le contestó, siempre presto a una defensa adelantada.

Eso ha dolido, respondió el Obispo, con una sonrisa. Pues grandes eran los problemas de la Iglesia en la candente cuestión de una peligrosa herejía, el priscilianismo, que se extendía como un incendio por todas partes desde Galicia. Y es que eso sí que preocupaba más a todos que los propios bagaudas, muchos de los cuales no dejaban de ser cristianos, metidos a rebeldes porque sus paganos señores los perseguían por su religión y sus ideas. Pero ya sabemos por nuestros antepasados que el Norte de España es dado a toda clase de rebeldías. Nada nuevo bajo el sol.

Así es. Ellos a lo suyo y nosotros a lo nuestro, que es poner orden, ¿no es así? Los cristianos defendéis la existencia de un solo Señor y nosotros también: un Señor en cada parcela, explicó Víctor, siempre diplomático.

Pero sabes que no es lo mismo, respondió el Obispo, consciente de que el poder de la Iglesia se había acrecentado por generaciones, pero que necesitaban todavía de llevarse bien con los paganos, como eran esos terratenientes. No en vano habían crecido tanto los cristianos que su verdadera amenaza provenía ahora del surgimiento de un auténtico iluminado de entre ellos, un gallego llamado Prisciliano, cuya predicación había hecho tambalear los cimientos de toda la Iglesia al completo. Y el resultado final era que unos y otros precisaban de hacer alianzas, porque ahí estaba también el problema mayor de todos: el de los bárbaros de la frontera. ¿Qué iba a ser de España, de todo el Imperio, si esos salvajes consiguieran cruzar en gran número? Pase lo que pase, amigos, debemos capear todos los temporales juntos. Por nuestro propio bien y el del pueblo, explicaba el Obispo.

Por ahora tenemos paz, aunque las tierras de Víctor se ven menos afectadas que las mías por los bagaudas, dijo Cornelio. Por esto pienso que algo tendrá que ver tu Mayordomo en este milagro y que él también se merece un homenaje.

Desde que sirvo de Mayordomo, ningún siervo de mi Patrón ha escapado de esta Casa, afirmó el capataz, henchido de orgullo. No vivo, matizó, orgulloso como estaba de su brutal eficacia.

Bueno. Tú sabes que hubo uno que sí lo logró, ¡mal rayo lo parta! Aunque siendo como era, tan retorcido, no guardo esperanzas para él, dijo Víctor, que se refería a un más que famoso rebelde de la Casa. Pero cualquier día de éstos, espero, cualquiera por ahí le dará su merecido, y sus huesos terminarán al borde del camino. No se puede vivir en el monte por siempre y mucho menos a costa de joder a los demás.

Se hizo un silencio incómodo, a continuación, cuando Víctor pareció recordar algo: que ese rebelde no era otro que el medio hermano de Eugenio. Su invitado de honor, al que debía su vida, pero que estaba vinculado de por vida a ese odiado forajido llamado Liberato. Un medio hermano de ambos, en realidad, cuando su más que seguro padre era el viejo Señor. Ni más ni menos que el General Asturio, lo que constituía un vínculo extraño que unía a Víctor y Serena con Eugenio, cosa curiosa, por medio de este hermanastro que compartían los tres. Pero el muchacho salió demasiado rebelde para asumir que cualquiera Señor le doblegase, luego mucho menos un hermano mayor como Víctor. Y mucho menos para tener que servirle como un vulgar criado, él, que era de la mismísima pata del Señor. El hijo ilegítimo de su favorita. Por eso hacía tiempo que se fugó de la Hacienda para nunca volver, claro estaba, salvo para tentar a otros empleados a la rebelión y la fuga. Y así seguía desde hacía años.

Por cierto, Víctor. Hablando de desaparecidos: ¿qué hay de tu hermano?

Se referían al hermano legítimo de Víctor y Serena, Cesaro, que era el menor de todos y que hacía ya tiempo que salió de la Casa, pero para servir en el Ejército.

Pobre hermano mío, se quejó Serena. Ése está todavía más perdido que vosotros, puesto que vive en ese país sin sol. Ese infierno montañoso, Cantabria, poblado por salvajes, que ni hablan nuestra lengua ni han oído hablar de Dios todavía.

Así es. Cesaro sigue en el Norte, en Julióbriga[5], dijo Víctor. Merece la confianza de su Prefecto y manda más de cien hombres allí.

No hacía falta ser adivino para darse cuenta de que Víctor sentía su pecho colmado de orgullo por su hermanito. Un joven fatuo al que había encauzado en la vida tras la muerte de su padre, hacía años ya, cuando ambos eran jóvenes aún.

Salió bueno, pues, dijo Cornelio.

Salió valiente, más que nada. Ya le conoces. No ha cambiado mucho, en verdad, pero lo que tiene de arrojado y leal lo pierde por osado. Si fuera más disciplinado, más dócil, llegaría a General, pero Cesaro siempre fue un cabrón indolente. Ése es su problema.

¡Dale tiempo, hombre, que aún es joven! Seguro que hace carrera y acaba siendo como su padre: ¡otro General Asturio, joder, que es lo que hace falta! Pero, ¿por qué no le dices que nos mande más gente de allá, para trabajar en nuestras haciendas?

De los cántabros[6] sólo valen sus caballos y sus mujeres, porque ellos son un auténtico tormento. Si les metes en casa, es muy probable que acabes degollado en tu propio baño, pero con ellas es diferente. Son mujeres hacendosas, un tanto oscas tal vez, pero yo las prefiero así. Y son muy fértiles. Cesaro me ha enviado alguna remesa más, salteada con los caballos de esa raza de ellos, y estamos muy contentos con los resultados.

En ese momento, como era habitual cuando salía este tema, Serena pidió permiso para marcharse. Y pidió a Eugenio que le acompañase, cosa que los dos potentados agradecieron, puesto que así podían hablar sin tapujos de sus cosas.

¡Y te lamentabas de que Cesaro se llevase a tu favorita!

Sí, mi hermanito se llevó a la mejor y aún me duelo por ella. ¡En fin! Decía Marcial que las riquezas que entregues a otro, serán las únicas que realmente poseerás siempre, luego, cuánto más si es tu hermano el que te las quita.

¡No llores tanto! También te envía caballos y mujeres de Cantabria, para tus colonos y para la Casa.

Y yo le envío sus buenos dineros, también, pues la soldada se le va tan pronto le es entregada. ¡En fin! Es lo que tiene que sea el consentido de esta Casa, ¿no? Lo fue con mi padre y lo sigue siendo con nosotros, dijo Víctor, no sin un brillo de orgullo por ese hermano que medio crió.

La verdad, se le extrañaba hoy en la montería, dijo Cornelio.

Ahora es cazador de hombres.

[1] Ciudades militares tipo Legión (León) o César Augusta (Zaragoza).

[2] Le llamo así al General Constantino, que se rebeló en Britania contra el César de entonces. No confundir con el Constantino que legalizó el Cristianismo, un siglo antes.

[3] Dídimo y Veriniano: dos jóvenes hermanos emparentados con el César de entonces, Honorio, a quien apoyaban en un sitio fundamental. Los Pirineos. Y defendieron esos pasos montañosos con fuerzas privadas, ante la debilidad de las tropas imperiales en España, formando un tapón que impedía la entrada en la Península del Usurpador (el General Constantino) y su hijo.

[4] En realidad, Estilicón sería ejecutado al año siguiente, precisamente por no tomar demasiadas medidas contra el Usurpador (el General Constantino).

[5] Una antigua ciudad fortificada, fundada por Augusto a la vista de la actual Reinosa. El emplazamiento era estratégico para controlar la entrada a Cantabria desde el Sur. Y un historiador romano dijo de ella que de las ciudades de Cantabria, sólo se reseña Julióbriga.

[6] Que, a nosotros, que nacimos de celtas y de iberos, no nos cause vergüenza, sino satisfacción agradecida, hacer sonar en nuestros versos los broncos nombres de la tierra nuestra. Marcial.

*Cesaro era el hermano menor de Víctor y Serena. Tribuno de una Cohorte acuartelada no lejos de la Casa, en Julióbriga (Cantabria), Víctor soñaba con que hiciera una carrera brillante en el Ejército. Como el padre de ambos, el General Asturio. Y Cesaro enviaba a la Casa remesas de caballos, sal y cautivos, que su hermano le compraba a buen precio. En el retrato, nos aparece siendo aún un niño, mientras que en el otro mosaico (externo a la Casa, del yacimiento italiano de Casale) aparecen soldados de caballería como él.*