Ya antes de llegar a la Casa, inquieta como un panel que advierte la llegada del oso hambriento, Eugenio tuvo detallada noticia de todo lo ocurrido. Porque el Señor había regresado de la derrota de los suyos, sí, pero sin apenas gente y medio muerto. ¿Qué habría sido de tantos amigos y conocidos, colonos en su mayoría, que le habían seguido hacía días en su tan temeraria aventura? Al ser soldados de a pie, sin un caballo que acelerase su regreso a casa, era obvio que los supervivientes tardarían bastante en volver de su derrota[1]. Por lo demás, nadie dudaba de que los que quedaran regresarían para proteger sus hogares y no tanto la Casa, de tal modo que no tenían tanta gente para esa posible defensa.

Por otro lado, la sola visión de un Víctor tan vencido, postrado inerme en su lecho, resumía muy bien el panorama al que España entera se enfrentaba. Porque una vez desaparecidos los dos hermanos del Pirineo[2] y vencidos, ahora también, los potentados teodosianos que los habían apoyado tanto desde atrás, nadie confiaba en el asediado César para revertir tal situación desde la muy lejana Italia. Un César Honorio cercado en su propia Capital, que ni siquiera era ya Roma, sino una apartada ciudad italiana rodeada de pantanos. Y los restos de sus fuerzas en España, tras el descalabro del ejército de sus partidarios, se habían encerrado en Pamplona, según contaba Víctor, para una desesperada defensa última, cerca del lugar de la batalla decisiva, mientras que la mayoría de los cabecillas teodosianos habían sido muertos o capturados. Y los que no, habían huido, de vuelta a sus queridas haciendas, como también Víctor tuvo claro su propio derrotero. Y así regresó a sus Lares, él también, como un toro que busca las tablas de las paredes en el anfiteatro, porque sabe que ha llegado su hora y quiere cerrar los ojos en su dehesa.

¿Te duele?

Como un parto, respondió Víctor. ¿Sabes una cosa? Ahora entiendo lo que siente un ciervo cuando lo traspasamos, Eugenio. Y, por cierto, tenías razón: como buen cazador, oliste que este acecho lo teníamos difícil. Y no te tenía a mi lado para defenderme, como otras veces.

Me hubiera gustado estar, reconoció Eugenio, que sintió una doble punzada de culpabilidad. Y llevarme alguna de tus heridas, incluso, antes que dejarte solo.

Tú no tienes que sentir pesar: me advertiste de las consecuencias, igual que mi hermana, pero es que tenía que ir. ¿Entiendes? Y volvería a hacerlo mil veces, pese a todo. Lo que fuera antes que fallarle a los míos. Eso no podía pasar.

Yo tampoco quise nunca fallarte, Señor, y te pido perdón si lo he hecho.

De hecho, la travesura de la despensa junto a Serena, que tanto lo había preocupado en esos interminables días de encierro, había pasado a la historia frente a lo que de veras importaba. Y, por su parte, acurrucada junto al lecho de su hermano, a un lado de Eugenio, la hermanísima sollozaba. Por Víctor y por lo que podía suceder, desde entonces, cuando parecía evidente que el drama completo no había acabado, sino que apenas empezaba en ese punto.

¿Qué se supone que va a pasar ahora?

No soy adivino, Serena, pero estamos a merced de los vencedores, decía Víctor. Ellos saben muy bien que todas las grandes familias españolas hemos apoyado al César, luego está claro que nos van a cobrar la cuenta y es fácil adivinar cómo. Y por detrás de ellos está el infierno que son ahora las Galias, con infinitas tribus de bárbaros deambulando por todas partes. Deseosos todos de penetrar en España y saquearla, pues para eso no hace falta ni que se pongan todos de acuerdo…

El panorama no podía ser más negro, en verdad. ¿Quién iba a organizar ahora la defensa cuando los que de verdad podían hacerlo se encontraban muertos o en retirada? La derrota y probable matanza de los teodosianos, tras la batalla, ya había privado a la Casa de sus mejores hombres. Y si antes podían enviar un pequeño ejército a la guerra, formado por la flor de la juventud, ahora estos patronos ni siquiera podrían defenderse bien de las bagaudas. Y a la derrota frente a Usurpador podía seguir otro desastre, aún mayor si cabía, si todos esos pueblos germanos que pululaban por las Galias llegaban a cruzar los Pirineos: continuar su migración armada hacia España, donde había un botín enorme a repartir. Y eso ya eran palabras mayores sin necesidad de acordarse, asimismo, de los inquietos y siempre hambrientos pueblos montañeses, como los cántabros, que por lógica aprovecharían ese tremendo momento de debilidad y bajarían de sus montes dispuestos a recoger la cosecha, igual que hacían antes de su conquista por Roma.

Es una lástima, porque les habíamos derrotado en la primera batalla, pero la segunda fue un desastre total. ¿Sabes una cosa? Si antes admiraba a nuestro padre, por sus hazañas en la guerra, imagínate ahora, le contaba a Serena. Vencer se parece a cazar mil presas en una sola jornada, pero salir derrotado es ser tú la presa. No hay término medio en la guerra.

¿Qué hay de Cornelio? ¿Sabes si ha sobrevivido?

La pregunta de Serena era, por lógica, interesada, lo mismo que para el propio Eugenio, y por muchos motivos a la vez.

A la batalla, sí, puesto que logramos huir juntos, pero antes de llegar a la comarca nuestros caminos se separaron. Por temor a las bagaudas, más que nada. Pues cuanto más grande sea un séquito en los caminos más se atrae la atención de esos bandidos. Y ahora nuestras mansiones son como bueyes sueltos en medio de un campo: no tardarán en intentar asaltarnos, ahora que nos saben débiles, empezando por esos canallas de Liberato.

Es tarde para lamentarse, dijo Eugenio. Más nos valdrá pensar en cómo salir de ésta y es preciso decidir: abandonar la Casa podría ser nuestro único camino.

¡Jamás! ¡No dejaré la Casa de mis padres! ¿Me oyes? Este caserón es todo lo que tengo… Si renuncio a esto, dime: ¿qué me quedaría?

La vida. ¿Te parece poco? Otra oportunidad que Dios te da, decía Serena. En tu mano está aprovecharla o morir aquí para nada. Podríamos instalarte en un carro y…

¡Qué más da! No creo que haga falta ser físico para ver que no duraré mucho, pase lo que pase. Así pues, ¿para qué alargar la agonía? Si he de morir, no se me ocurre un sitio mejor que mi Casa. ¿Qué dices tú, Cazador? Ahora que cazaste a mi hermana, puedes irte de Troya como Eneas, que ya me ocupo yo del papel de Héctor[3]…

Sus palabras fueron seguidas de un revuelo de gritos, de pasos acelerados en el piso de abajo, que Eugenio se apresuró en ir a atisbar desde la galería. Alguien llamaba a la puerta con insistencia, pero no eran aún los enemigos.

¡No hay peligro, tranquilos! Tan solo sigue llegando gente de la batalla, unos en mejores condiciones que otros.

Pues que no les falte de nada a los que lucharon. En esta Casa siempre se ha premiado la lealtad, Eugenio. Tú lo sabes mejor que nadie.

La verdad es que contigo nunca me ha faltado de nada o, bueno, casi nada, pensó, con una mirada poco disimulada a Serena. Y, por su parte, Víctor se empeñaba en seguir dando órdenes hasta el último momento:

No os separéis de Eugenio, ¿de acuerdo? Es muy posible que Liberato acuda con su gente y son hermanos, luego juntaos a él cuanto podáis.

Deja eso ya, ¿de acuerdo? Lo importante es que te recuperes y a ti no te harán nada, le aseguró Eugenio, con el aplomo de quien era hermano del peor enemigo posible. ¿No ves cómo estás?

En ese punto, uno de los escuderos de Víctor se justificó ante la concurrencia, con lágrimas en los ojos, sin ocultar su tristeza por el desgraciado estado en que se encontraba su jefe.

Le insistimos mil veces en parar por el camino y buscar un sitio en que descansar y poder curarse, pero todo fue inútil. En lo único que pensaba era en volver y volver. Y nada más.

Y no sólo él. Algunos supervivientes de la batalla habían conseguido hacer el mismo camino de vuelta, a lomos de cualquier caballo, pero no eran sólo soldados los que acudían a la Casa en esos momentos. En medio de ese caos que seguía a la derrota, sin saber qué otra cosa hacer, toda especie de refugiados iban llegando. Para probar suerte en una Casa que era un fortín, porque todas las noticias que llegaban por la carretera coincidían en lo mismo: que los mercenarios del Cesar ya estaban haciendo de las suyas en su avance, por la vía principal que venía de las Galias. Y todos daban por hecho en la comarca que su llegada a los Campos Palentinos, ricos y teodosianos hasta el extremo, sería catastrófica para todos sus habitantes. ¿Qué iba a pasar si llegaban esos bestias por allí? Las sombras se alargaban sobre los campos cuando un regente Eugenio, rodeado de guardias y hombres de confianza, recibía a los que pedían asilo en la Casa. Y despachaba a cada cual como podía.

¿No os dais cuenta de que esta Casa es un tarro de miel para los enemigos? Y no sólo por lo que contiene, sino por las ganas que nos tienen todos: ¡El Usurpador y las bagaudas o los cántabros, qué importa, cuando se trata por igual de bandidos! Así que huid a otra parte y a poder ser lejos de los caminos, les aconsejaba, no sin razones para preocuparse por ellos. Y que conste que no es por echaros, sino que es lo que yo mismo haría en vuestro lugar si pudiera, pero es que yo sí estoy atado a esta casa.

Le daba pena no ser capaz guarecer a familias enteras, gente aterrorizada que no sabían qué hacer con sus vidas, pero es que ahí dentro no harían otra cosa que estorbar. Y ya los ganados los habían metido al patio, también, y se desbordaban por todos los corredores, para guardarlos de cualquier bandolero, por lo que más que un palacio aquello parecía un campamento de bárbaros donde no cabía más gente. Y eso que, así y todo, había excepciones, como para toda regla.

Patrón, le dijo una mujer: estas criaturas son hijos de un soldado de la Casa, mi esposo, que no ha vuelto aún de la batalla. Te pido que nos acojas siquiera una noche.

¡Cómo! ¡Una y las que sean, faltaría más! Adelante.

El ambiente que reinaba en la casa era surrealista y patético. Se podía oler el miedo de los que todavía titubeaban antes de tomar la decisión de alargarse, antes de que pudiera llegar Liberato o cualquiera de sus compinches y se dedicaran a ajustar cuentas con todo el mundo. Pero también era bastante obvio que una gran parte del mayoritario servicio albergaba esperanzas de mejorar con los nuevos amos y con cualquier cambio, pues consideraban que tenían poco que perder cuando nada poseían. Mas el propio Eugenio dudaba de esto último y siempre se lo recordaba a todos, incluso en esos momentos de zozobra total:

Con nuestras miserias de currantes, por lo menos, con los Próculos no nos falta pan encima de la mesa cada día ni una cama caliente y hasta baños. ¡Pensadlo bien cuando os propongan aventuras revolucionarias en las que tenéis muy poco que mejorar!

Pero estos consejos que su hermano mismo rechazó, para lanzarse al monte hacía años, no siempre eran bien recibidos en las asambleas clandestinas de los sometidos, pues quien más y quien menos casi todos tenían alguna ofensa guardada de su Señor.

Mirad a éste, dijo un labriego, una vez, en la propia presencia de Eugenio. Aunque parezca mentira, hay palomas que se creen halcones por haber nacido en el mismo roquedal, pero ya te demostrarán tus señores que no son nada más que eso. Tus señores. Por muchos privilegios que tengas ahora, claro, que por algo sirves tanto al amo.

Los sirvo tanto como lo puedes hacer tú, le contestó el aludido, dispuesto a no enfrentarse más si el otro no continuaba con sus impertinencias. ¿Hay algo más que quieras decir?

Nada que no sepas, contestó ese atrevido. Nadie mejor que tú sabe que por mucho que te acuestes con los amos no siempre pasas a ser familia.

A Eugenio no le quedó muy claro si ese provocador se refería a su amorío imposible con Serena o a algo todavía más serio: lo ocurrido con su madre hacía tantos años y que estaba tan poco claro como doloroso resultaba el tener que recordarlo a cada instante. En cualquier caso, Cazador no estaba dispuesto a sufrir semejante vejación sin motivo y empezó de inmediato una riña a golpes, pero era un combate desigual por el mayor peso de su oponente y de todos modos los separaron, eso sí, no sin una última advertencia para ese hombre.

¡Vamos a dejarlo aquí, pero no te volveré a consentir que te refieras a nadie que no sea yo mismo! ¿Está claro? ¡Y yo no me creo el amo de nadie ni la familia de nadie!

En eso dices la verdad, reconoció el otro. El Señor me hubiera azotado si hubiera dicho mucho menos en su presencia.

Pues aplícate el cuento y reserva tus energías para la que se nos puede venir encima, porque los peores enemigos de la Casa están de puertas para afuera y no aquí, aunque no lo creas.

Pero eso último, en verdad, ni él mismo se lo creía. Como le dijo en su día un viejo veterano de Asturio a Serena, en una poco acostumbrada confidencia:

Lo que pasa con tu padre es que no distingue entre tiempo de paz y de guerra. Y no puedes tratar a tu propia gente con el mismo rigor con el que tratas a un enemigo que no se rinde. Porque no tiene nada que ver. ¡Que esto no es tierra de frontera, pardiez, con cántabros o astures salvajes contra los que vale todo! Y tampoco puedes recompensar a tus mejores hombres con mujeres que son de otros, por mucho valor que derrochen en el campo de batalla. Las cosas no pueden funcionar así, porque ese tipo de heridas no se curan jamás y seguirán abiertas cuando el Señor de turno no esté. Que la paz que ha impuesto con miedo, cuando él falte, ¿quién la mantendrá?

Como si fuera una contestación a esa pregunta, aunque en plan irónico, tantos años después y en medio de esa oscuridad creciente se dibujó una gruesa efigie que a todos resultaba conocida. Y eso que Cornelio venía tan sudoroso, sucio y desaliñado que costaba trabajo reconocerle. Incluso aparecía mucho más delgado, cómo no, tras esas semanas de bélica ausencia, con ayunos y apuros que lo habrían obligado a moverse bastante más que en una cacería. Y se había despojado de sus defensas o se las habían arrebatado, pero tampoco parecía necesitarlas, pues lo único en lo que pensaría ya sería en salvar los muebles o, en todo caso, en salvarse él mismo. Abandonado hasta por sus propios lugartenientes, resultaba obvio que nadie le seguía en tan triste derrotero, lo que extrañaba mucho en ese visitante más que habitual de la Casa. Un potentado que no daba dos pasos sin proveerse de una escolta de príncipe y que ahora, por los azares de la vida y de la guerra, aparecía por allí como el más miserable colono de la tierra.

Bienvenido, Cornelio. ¿Vienes sin compañía?

¡Déjame entrar, Eugenio, que no vengo de romería!

Y le esquivó de malos modos, con el semblante convertido en una máscara de furia, o tal vez de miedo disimulado, mientras iba derecho a encontrarse con Víctor. Y Eugenio se dejó hacer, por el momento, pero le siguió sin discreción hacia la galería. Porque quería saber qué cuento traería el potentado y cuáles eran sus intenciones, aunque de momento recordaba bien el poema de Marcial: Un hombre desgraciado.

No has visto, Matón, cosa más desgraciada que el maricón de Sabelo, cuando antes no ha habido cosa más feliz que él.

Los robos, las fugas y las muertes de sus esclavos, los incendios, los lutos afligen a nuestro hombre.

Ya, el pobre, hasta jode con mujeres.

Y he aquí que quien toda la vida se quejó de que los Próculos le habían arrebatado a su padre, en vida de Asturio, unos campos limítrofes que estaban muy bien, ahora ni su propia cuadra poseía. La guerra y la ruina no habían abatido aún al terrateniente o no del todo. Antes bien, sin nada que perder y desesperado, crecido por su experiencia a vida o muerte en la guerra, Cornelio aparecía más resuelto que nunca.

Me alegra que salvaras el pellejo, le dijo Víctor. A lo que parece, el presagio de tus fuentes sólo a mí me afectaba…

Pues con gusto me cambiaba por ti, hermano, pues el pellejo es lo único que he salvado, respondió Cornelio, que parecía no darse cuenta del patético estado de Víctor. ¿Qué te parece? ¡La bagauda asaltó mi Casa y la han incendiado! Vengo de allí ahora mismo, pero vi la humareda a lo lejos y ni acercarme quise, sino que tomé la senda hacia tu casa. ¡Uno no sabe ya de quién fiarse en este caos!

Si no les trataras a patadas, pensó Eugenio, a lo mejor los tuyos sí te ayudaban. Pero sabes de sobra lo que tienes en casa: más enemigos son que empleados tuyos y muchos de ellos, si llegan a agarrarte, no te harían falta bagaudas. ¡Tus mismos criados te desollarían y acabarías de grasa para mil lámparas!

En medio de su turbación, si algo estaba claro, era que el prócer no venía sólo a desahogarse. Y enseguida se acercó a Serena, que rechazó su acumulada sed de cariño, mientras que a Víctor daba pena mirarlo. Y él mismo no estaba, como era lógico, pendiente de las circunstancias personales de su amigo y vecino, sino de la fortísima tormenta que ya se le venía encima a él también.

¿Cuántos son en la bagauda? ¿Lo sabes?

Es difícil de decir, respondió Cornelio, pero es seguro que crecen en número a cada rato. Por donde van lo arrasan todo y muchos plebeyos se unen a ellos por temor. O por sumarse también ellos al pillaje. Y aún no sabes lo peor: ¡Liberato está al frente de ellos, claro, si es que los bagaudas aceptan un jefe!

Eso ya me lo imaginaba… Madre mía… ¡Eso lo complica todo, joder! Más todavía…

No tanto, Víctor. ¡Aún podemos resistir! Había pensado que a lo mejor podrías prestarme algunos hombres, siquiera para volver por mi Casa y reunir lo que quede de mi gente… Así podríamos ir en busca de esos ladrones y recuperar, al menos, una parte de lo perdido. ¡Después de lo que hemos vivido en la guerra, compañero, perseguir a la bagauda de este cabrón se me antoja un juego de niños!

A Eugenio se le encendieron todas las almenaras de alarma en el pensamiento, apenas escuchó esto, pues tales eran las verdaderas pretensiones que se temía de tan arruinado y desesperado terrateniente: ¿quién le impediría, entonces, una vez se hiciera con la gente de Mayordomo, apoderarse del dominio de la Casa de los Próculos, una vez perdida la suya más allá de toda esperanza de recuperación? Pero Víctor no estaba por la labor, desde luego, por más que el otro le insistiese y a él le quedara un hilo de vida.

¿Ayudarte, dices? ¡Bastantes problemas tengo! ¿No ves que apenas alcanzo a sujetar aquí y defender a mi propia gente? ¿Y me pides que salga en pos de una banda a la que no hemos podido dar caza en tantos años, con menos gente que nunca, y que encima está recrecida por nuestra derrota? ¡Tú no sabes lo que dices!

¡Pero, Víctor, hermano! ¡Si somos amigos!

Amigo es un cuchillo en el cinto, resolvió Eugenio, molesto ante tan egoísta insistencia.

Pero, a ti, ¿quién te ha dado vela en este entierro? ¿Desde cuándo los venados le tiran a los venablos?

Desde que soy Mayordomo de esta Casa. ¿No ves cómo se encuentra mi Patrón? ¿Por qué no le dejas en paz? ¡Pero tú sólo piensas en tu propio trasero, amigo, como de costumbre!

Herido en su orgullo y desesperado, Cornelio se revolvió contra él, pero algunos presentes y la propia Serena se interpusieron.

¡Basta, Eugenio! No es necesario humillarle, dijo Víctor. Pero en verdad que no puedo ayudarte, Cornelio. En nada salvo en ofrecerte cobijo, por supuesto, aunque no sé lo que el Destino nos depara… Porque igual ni en eso puedo ayudarte, ¿te das cuenta? Piensa que Liberato no tardará en aparecer y no creo que sea bueno que te encuentre por aquí. A ninguno de nosotros dos.

Era lógica su compasión, pensaba Eugenio, cuando no dejaban de ser viejos amigos y Víctor se vería igual, a sí mismo, en muy corto plazo. ¡Cómo habían girado las tornas! No hacía tanto que estos dos potentados perseguían a las bagaudas como a animales, a través de campos y bosques, a sabiendas de la impunidad absoluta de la que gozaban para casi todo. ¡Esos mismos bandidos que hoy saqueaban a placer sus haciendas y hasta sus mansiones, las cuales reducían a cenizas! Y el pobre Cornelio era el mismo reverso de lo que fue, pues lo había perdido todo y se había convertido, en cosa de un día, en nada más que un pobre indigente, pero quedaba un problema aún mayor para Eugenio: ese desgraciado era todavía el prometido de Serena y mientras viviera, pensaba el Cazador, como tal seguiría, aunque lo curioso del asunto era que a Víctor ya no le importaba nada de esto. Ni siquiera había preguntado tanto por Mayordomo, a quien todos daban por huido y desaparecido, quizás para siempre. Y si algo estaba claro que ahora Víctor necesitaba más de los servicios de Eugenio que de un arruinado socio como Cornelio, a quien nada le quedaba en este mundo y que tampoco le serviría, en cualquier modo, más allá de como otro simple soldado más. Pero lo más chocante de todo era que, cosa curiosa, Serena se mostraba de pronto tenaz en sus creencias. ¿Sería posible? Cornelio era todavía su prometido, decía, con todo lo que esto significaba, y quería esperar a romper su vínculo con él, antes de nada, o al menos esto le argumentaba al pobre Eugenio. ¿Quién podía entenderlo? ¿Tal vez se sentía culpable de haber traicionado las órdenes de su hermano, en su ausencia, ahora que éste había vuelto en esas condiciones?

¿Y a qué vas a esperar, Serena? ¿A que vengan las bagaudas y nos maten a todos? ¡Tú eres mi mujer y de nadie más! ¡Ya está bien!

No es tiempo ahora para estas cosas, respondió ella. Y no se te ocurra hacerle daño a Cornelio, le advirtió, pues sin duda leía en sus ojos lo que su amigo podía sentir por ese bruto. ¡Júrame que no le harás daño, Eugenio! Por favor…

Te lo juro, respondió él, por no armar más escándalo, aunque ya maquinaba en silencio lo que consideraba verdadera defensa propia. Porque la guerra había traído oportunidades insólitas y no estaba dispuesto a dejarlas escapar, desde luego, como tampoco lo estaba a no librarse de algunas amenazas cuanto antes. Como buen cazador, sabía que las ocasiones de cobrarse una pieza no se presentan dos veces. Y que a una fiera la puedes matar o dudar, y fallar el golpe, y convertirte de pronto en su presa.

Luego algo he de hacer al respecto, pensó enseguida, al considerar que Cornelio podía rehacerse de alguna manera. O siquiera revolver el gallinero de la Casa, para asumir el poder en cuanto Víctor cerrase los ojos. Y era evidente que muchos criados lo seguirían sin rechistar, con el antiguo Mayordomo a la cabeza, cuando la mayoría nunca conocieron otra realidad que obedecer y mucho más en esas circunstancias. Y así sucedería, sin lugar a dudas, si la propia Serena se mantenía en sus trece de no romper ese vínculo matrimonial con él. ¡Es que era el colmo! Incluso podía acusarle de violar a su prometida, con tantos testigos entre los guardas de la Casa y con el desertor de Mayordomo a la cabeza, por lo que Eugenio tenía claro que le urgía moverse. Más aún cuando le llegó el aviso de que este bestial capataz había vuelto a la Casa, como en realidad era de esperar, cuando a río revuelto suele haber ganancia de pescadores.

¡Lo que me faltaba! Ahora sí que toca que mover el culo, se dijo, cuando sería mejor no retrasar mucho más la solución. Y Eugenio se encaminó deprisa hacia la puerta para reunirse con su colega y enemigo, el Mayordomo, que de forma muy oportuna estaba también de vuelta de su huida. Y al tiempo que Cornelio, al fin, lo que resultaba como poco sospechoso para él. Porque ese rufián ya se desenvolvía por los pasillos otra vez, lanzado a repartir órdenes y rodeado otra vez de sus guardias, como si nada hubiera pasado y también, sin duda, muy crecido ante la supervivencia de su herido Señor, aunque tal vez tuviera un segundo plan por si muriese. ¿Por qué no dar un golpe de Estado en la Casa, en combinación con el oportunista Cornelio, para repartirse juntos el botín de lo que quedase? En cualquiera de los casos convenía mucho darse vida y Eugenio no flaqueó al bajar la escalera para encararse con su enemigo más mortal.

Ven conmigo, le ordenó, como si nada, pero seguido con dudas por un rígido y desconfiado Mayordomo. Y se reunieron en las sombras de la noche, en el pórtico de afuera de la Casa y bajo una oscuridad que representaba muy bien los propios planes de Eugenio. Tengo pendiente un asunto contigo y es tiempo de salir de él cuanto antes, comprenderás, tal y como estamos ahora. Mira esto: tú y yo hemos tenido muchas diferencias, pero no es momento de tener enemigos en casa. Y para que veas que hablo en serio y que te puedes fiar de mí vas a ver que estoy dispuesto a hacer un trato contigo.

Te escucho, respondió el otro, pragmático como era y consciente de que su posición dejaba bastante que desear, en realidad, una vez que Víctor faltase.

Y haces bien, te digo, cuando te interesa. Nuestro Señor está muy malherido y con todo este desorden… Dios no lo permita, pero lo que quiero decir es que Serena puede ser la que mande muy pronto. Y entonces ya no seré ni siquiera un igual tuyo, ¿comprendes? Pero seguiré necesitando de un Mayordomo que sepa hacer su cometido y de lealtad comprobada a su Señor y, sobre todo lo demás, que sepa defender esta Casa. Y estoy dispuesto a olvidar todo y empezar de cero, si tú quieres, pero tienes que decírmelo ahora mismo. ¿Aceptas?

El Mayordomo sonrió, sin duda sorprendido ante esta súbita actitud de su rival, aunque cómodo en ese juego descarnado y práctico de los señores, que él comprendía muy bien. Porque sabía que no tenía las tenía todas consigo si Víctor al final fallecía, puesto que Serena lo echaría de la Casa sin remedio, apoyada siempre en Eugenio, y todo el servicio adoraba a tan benéficos patrones. Y sus únicas posibilidades pasarían por llevárselo todo por delante junto a un Cornelio que estaba solo en el mundo, puesto que venía de perderlo todo. Y, por si fuera poco, los propios criados y colonos podrían tomarse su venganza después de tantos años de desafueros sin castigo, tanto con Cornelio como con él mismo. Porque ese desgraciado patrono había dejado de ser un alguien, claro, al caer de su alto pedestal, pero Mayordomo vería ahora que él sí podía beneficiarse aún de toda esa situación.

Yo siempre he servido a los Próculos. Eso ya lo sabes.

Lo sé, pero tu lealtad ha de ser conmigo, ¿lo entiendes? No con ningún otro Señor cuando, además de todo, Serena es ya de hecho mi esposa. Y entonces, desde ahora mismo, voy a pedirte que me lo demuestres cuanto antes, pero sólo te lo preguntaré una vez: ¿aceptas?

Cazador lo taladró con su mirada más penetrante, similar al hierro de su mejor lanza. Y el Mayordomo esbozó de nuevo su sonrisa sardónica, por debajo de su poblada barba, pero no tardó en asentir.

Claro que acepto. ¿Qué tengo que hacer?

Pues tú verás. Por de pronto, todas las tierras de Cornelio están sumidas en la anarquía y te necesitaré para devolverlas al orden cuanto antes. Y, además de eso, acabo de decirte que soy el esposo de Serena, el único que puede haber, por lo que…

¡Entendido! No hace falta que me expliques más: ¡lo sacaré de la Casa ahora mismo y nunca volverá, te lo aseguro! Después de todo, cualquiera puede perderse en esta confusión o suicidarse y este hombre es capaz de gafarnos a todos. ¿Quién sabe si no nos terminarán atacando sus propios colonos, en venganza por lo que él les ha hecho por tantos años? Y no hace mucho que tuvo un negro presagio en esas fuentes, ¿no es cierto? ¡Dalo por hecho!

Eugenio se encogió de hombros, satisfecho de no tener que dar ninguna explicación.

No es mi Señor ni es nada mío ni tuyo tampoco, así que tenemos por qué explicar nada… ¡Y allá él con lo que haga o deje de hacer! Por lo que a mí respecta, en este momento yo soy el marido de la Patrona y tú el Mayordomo, ¿no crees?

El acuerdo se cerró con una carcajada del Mayordomo, rotas de pronto sus desconfianzas, así como olvidados sus lógicos temores. Esos miedos mutuos que ambos se tenían, al final, pero que Eugenio parecía haber encauzado hacia un bien común y de forma imprevisible.

No… Tú ya no eres Cazador ni el marido de nadie. Ahora eres todo un Patrón… Mi Patrón, reconoció el Mayordomo, con una sentida reverencia, que nadie en el mundo hubiera esperado unos minutos antes. Y hubiera besado su mano, también, como signo de vasallaje formal, pero en vez de eso marchó enseguida a realizar el encargo mientras Eugenio se aseguró, al regresar como si nada a la galería, de que nadie sospechaba de él en lo que otro iba a hacer en su nombre. Un encargo que ya estaba en camino cuando Mayordomo, dispuesto a cumplir su funesta misión cuanto antes, engañaría al pobre Cornelio con el camelo de que lo acompañaría a buscar a su gente por los contornos. A empezar a recuperar lo perdido. ¡Menuda alegría se podría llevar el pobre ingenuo sin saber que era el camino a otro Reino lo que le indicaban, en todo caso, y ningún otro que no fuera ése! El Reino que tanto les prometía Serena después de muertos.

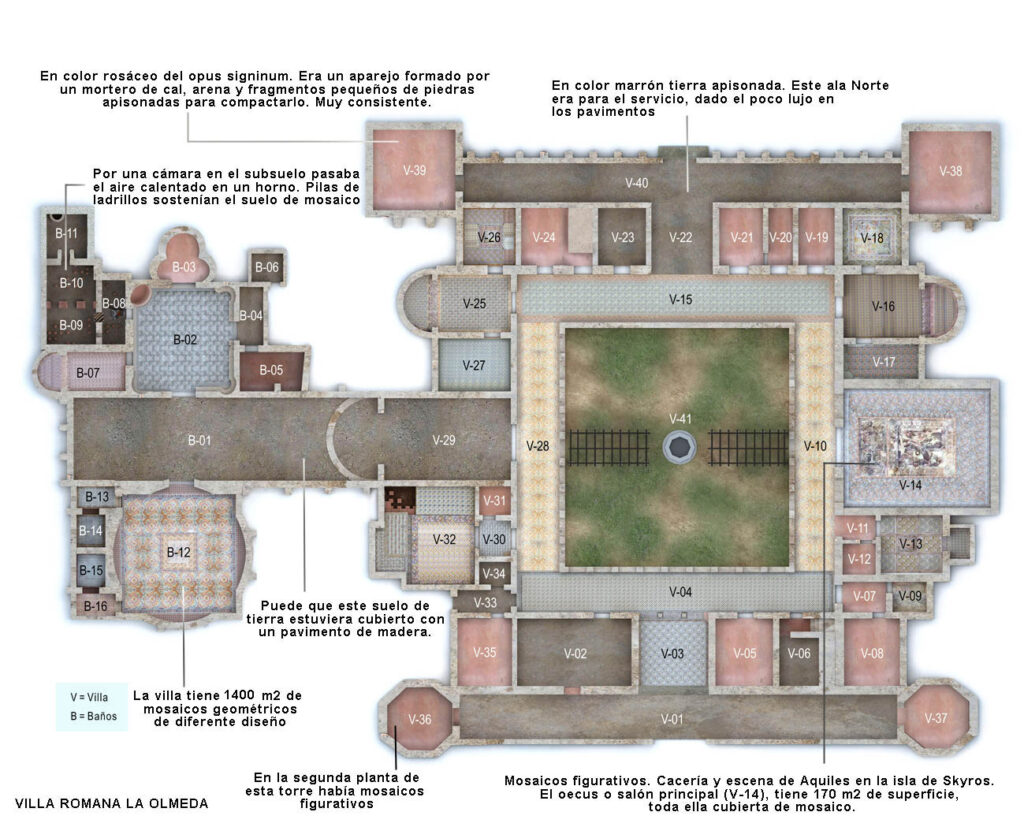

*Aquiles saliendo de su escondite para tomar las armas que Ulises, para engañarle, había arrojado por delante del harén en que se encontraba. Y una vez descubierto, no le quedaría otro remedio que asumir sus obligaciones con los griegos y tomar el camino hacia Troya, que ayudaría a destruir, pero arriesgando su vida en el empeño. De hecho, las dos hijas del Rey de Esciros tratan de sujetarle, para que no se vaya, pues temen que no sobreviva. Obsérvese que Aquiles luce pendientes, precisamente, porque viene de estar disfrazado de muchacha noble.*

[1] Literalmente, harían el Camino de Santiago, por esa misma vía que hoy seguimos utilizando.

[2] Dídimo y Veridiano, primos del César Honorio, habían sostenido por sí mismos una defensa desesperada del Pirineo, con un ejército privado que costeaban grandes magnates de toda España. Y hemos de suponer que la lealtad entre parientes y partidarios del César, el Clan Teodosiano, evitó la catástrofe posterior aún por unos años.

[3] Como el lector sabrá, según la leyenda, Eneas fue el noble troyano que lideró la huida de los supervivientes para ir a Italia y fundar Roma. Una especie de Ulises troyano. En cambio, Héctor cayó a las puertas de Troya, a manos de Aquiles, en defensa de su ciudad.