La escena de un Víctor yacente rodeado de los suyos, en esa hora final de su vida, resultaba más sobrecogedora cuando la Casa como tal parecía esperar a la muerte. Una visión que a Eugenio le recordó al final de Asturio, hacía tantos años, en esas mismas estancias. Un fallecimiento que sobrecogió a toda la Casa, aunque no pocos se alegraron de librarse de él y Eugenio, muy joven por entonces, se contaba entre esos desleales. Un superviviente de la desleal por excelencia, claro, como fue su madre antes. Una pobre esclava que, sin embargo, fue capaz de rebelarse contra el que en esos momentos de agonía se rendía a un Señor más alto[1].

Siempre he servido al César y a mi familia, les dijo Asturio, en su corta recuperación del habla, tras su mortal apoplejía, hacía ya tantos años. Y creo que a cambio no pido tanto: sólo un poco de lealtad. Pero ahora que he llegado al final del camino me doy cuenta de que sólo existe lo que uno deja atrás: el pasado y nada más, que para algo es el único tiempo verdadero que tenemos.

Y es que al contrario que Augusto, el gran César que acabó de conquistar Asturias y Cantabria, Asturio no pidió a los suyos un aplauso de despedida a la hora de morirse[2]. A él nunca le hizo falta nada de eso para llenar su ego, sino sólo el cumplimiento de su deber y el cobro de las recompensas que él estimaba justas. Porque nunca consintió morosidades.

Y a los que penséis que he sido duro con vosotros, con cualquiera servidor o enemigo, os digo que antes de juzgarme os deis un paseo por esa frontera montañesa que tenemos encima. Que os atreváis a salir a los caminos de ahora en adelante, cuando yo falte, y que tengáis la decencia de no suplicar a los dioses por un Asturio cuando cualquier banda de criminales os salga al paso. ¡A ver si viviríais tan tranquilos en esta puta casa, en cualquier pocilga de los contornos, toda vez que os falte mi espada!

Estuvo entonces claro para todos, por si alguien tenía dudas, que Asturio sería genio y figura hasta la sepultura. Y el analfabeto Patrón se volvió a su secretario, que ahora seguía aún en la misma función con Víctor, para darle desde el lecho unas muy últimas instrucciones.

Anda, tú, ya que te gusta tanto escribir, escribe esto: [3]he reinado más de cincuenta años en estos Campos Palentinos. Amado por mis súbditos, temido por mis enemigos y respetado por mis aliados. Riquezas y honores, poder y placeres, aguardaron mi llamada para acudir de inmediato. No existe terrena bendición que me haya sido esquiva. En esta situación he anotado diligentemente los días de pura y auténtica felicidad que he disfrutado: suman catorce.

Al oír estas palabras en su día, el último día de su progenitor, Serena se preguntó cuántos de esos días los habría pasado con su madre, pero no se llamaba a engaño en nada de eso. Sin ninguna duda que tales jornadas sumarían cero. Y por detrás de todos, casi en el umbral de la estancia, un adolescente Liberato presenciaba la escena en silencio, como si no fuera su padre el que estuviera a punto de expirar, mientras todos se preguntaban qué sería de él ahora que sus hermanastros tomarían posesión de la herencia. Y no sería Cesaro, claro, que le igualaba la edad, quien tomaría las riendas de la huérfana Casa, sino el primogénito Víctor. Justo el más despegado de todos los hijos conocidos que fueron engendrados por Asturio, aunque el más ninguneado fuera al fin Liberato. Un chico inocente que, sin embargo, era un recordatorio permanente de la traición de su madre, aun siendo de su sangre, puesto que a Eugenio ni siquiera lo trató nunca como a nada más que un servidor, por mucho que también valorase sus innatas cualidades. Porque el Viejo Patrón no podía considerarlo como mucho más que parte de la propiedad de la Casa mientras que otros, sus hijos legítimos, estaban llamados a heredar y mandarlos a todos después de él, aunque ahora mismo era todo un castillo de arena que se venía abajo. Y lo que importaba a Eugenio era en todo caso la gente, su gente, cuya protección asumía en una hora tan sombría para todos. Una tarea desagradable que Víctor mismo le recordaba, con gesto desesperado, al agarrarle el brazo con fuerza.

No dejes que me agarren vivo, por favor. Sé que tú me defenderías, pero no vas a poder interceder por todo el mundo y mucho menos por mí. Así que cuando llegue el momento, te lo suplico: en el nombre de Dios de mi hermana te pido que me remates como hiciste en su día con mi caballo. Porque sé que tú sí tienes cojones y habilidad para hacerlo.

¡No será necesario, Patrón, ya lo verás! Tampoco a Liberato le conviene hacerte daño y de todas maneras ya estás muy perjudicado. Confía en mí.

Eso siempre lo he hecho.

Y fue en ese momento cuando el Mayordomo subió a la alcoba y le dijo a Cornelio que había venido gente de su Casa, desde su destruida mansión, con algunos tesoros y armas que lograron salvar de la quema.

¿En serio? Pues habrá que bajar a recibir a esos leales, respondió el otro, dejándose guiar por el Mayordomo hacia ese caos que era entonces la planta baja de la Casa de los Próculos. Un ardid muy astuto que, sin embargo, empezó a complicarse cuando la propia Serena era la primera que no se fiaba de tan intrigante capataz, luego mucho menos en esas circunstancias.

¡Un momento! ¿Qué haces tú aquí y a dónde crees que vas? ¡Lo último que me faltaba era volver a verte por aquí, malcarado! ¿No te habías ido por ahí con viento fresco?

Pero Eugenio la interceptó en su camino, hábil en sus enredos de caza.

¡Déjalos en paz! ¿Qué más te da a ti lo que hagan si son asuntos de Cornelio? Ahora tu hermano nos necesita a su lado y no es momento para broncas. Lo primero es salir de este lío, Serena, salvar a nuestra gente y no pelearnos más entre nosotros, ¿de acuerdo?

Por fortuna para sus planes, ella asintió, acaso impresionada por su razonamiento pacifista, mientras esos dos emprendían su camino hacia la galería. Al fin y al cabo, ¿qué fuerza en el mundo podría evitar que alguien tan cegado por lo material intentase recuperar algún mueble después de la quema? Y Serena regresó al lecho de su hermano mientras Eugenio siguió a esos dos hasta la galería, con una certeza bastante grande de que no volvería a ver a su más peligroso rival. Y todo gracias a Mayordomo, por supuesto, que a esa hora le contaba el más increíble cuento que jamás rico alguno imaginó.

Aún podemos juntar a más gente de los tuyos, que andan por ahí desperdigados sin nadie que los mande. Y eso es lo más importante en esta hora, Cornelio: que no piensen que los patronos han desertado de sus derechos y obligaciones. ¡Lo demás lo podremos recuperar más adelante, cuando esta tormenta haya pasado!

¡Y que lo digas! Tú sí que eres un amigo y un empleado leal, le respondía, al capataz, este engañado potentado, al bajar los dos juntos en dirección a la puerta principal. ¡No sabes cuánto se aprecian estos gestos cuando todos los demás me han abandonado! ¡Desde hoy, con el permiso de los Próculos, serás mi Mayordomo también, y nos ocuparemos juntos de devolver el orden a estas tierras, colmadas hoy de auténticos traidores!

No sabes cuánto, pensó Eugenio, que se imaginó que se refería a él mismo en primer lugar. Y Cornelio desapareció de la Casa con una confianza ciega en que alguien en el mundo podría devolverle algún pedacito de su perdido imperio. ¡Pobre idiota! Ni siquiera se imaginaba que la muerte le rondaba tan cerca y que su agonía por la derrota, en realidad, iba a ser mucho más corta de lo que el mismo Liberato hubiera esperado, en esos momentos de victoriosas correrías sin resistencia.

Parece mentira, se dijo Eugenio, al verlos partir juntos por la puerta principal, por la que tantas veces había entrado en triunfo ese pobre desgraciado. ¡Al final va a resultar que soy más Próculo que Víctor o tu propio hermano, Liberato! Que más parezco yo el hijo de ese cabrón de Asturio que estos dos, al fin, por lo intrigante que te he vuelto, pero es que hay que sobrevivir y en verdad no me enseñaron otra cosa.

Y dio el asunto casi por concluso, hasta donde podía llegar en ese instante, siempre más preocupado por lo que pudiera pasar a continuación. Porque los informes que llegaban a la Casa de todas partes, y en especial desde la dehesa más próxima a las montañas, por donde se extendían los perdidos dominios de Cornelio, eran más preocupantes a cada instante: las bagaudas se habían apoderado de la campiña entera en esta parte y la gente escapaba y se sometía, como bien podía, sin saber si refugiarse en los palacios de sus señores o en los montes o en sus cabañas. Una duda lógica que también asaltaba a Eugenio sin cesar.

Señor: es preciso tomar una decisión, le dijo a Víctor, una vez de vuelta a la alcoba y tan tranquilo, a pesar de todo, como si nada de lo planeado con Cornelio se fuera a cumplir. O reunimos aquí a cuantos hombres podamos, vengan de donde vengan, y nos preparamos para otra batalla… O abandonamos la Casa de una vez para salvar lo poco que nos queda.

Al oírse a sí mismo, Eugenio se sorprendió de incluirse en una herencia que le era ajena, pero es que todo cambiaba deprisa en esa hora. Eran las cosas de la guerra, antaño tan lejana, que se abatía ahora sobre la Casa como un huracán. Y librarse de Cornelio sólo significaba asegurarse más el dominio de las cosas en el interior, pero en poco le afectaba de cara a la segura invasión que se avecinaba.

No dejaré que ese zángano se apropie de la herencia de mis padres, ¿me oyes? ¡De ninguna manera! No dejaré que me humillen mis peores enemigos y en mi propia Casa, Eugenio. ¡Aquiles no se escondió por siempre y supo dar la cara cuando llegó la hora del combate! Así que se une a la gente que se pueda y a pelear como hubiera hecho yo de poder mantenerme en pie. Que aún tenemos los muros de esta casa y las armas que nos queden.

¿Armas? Casi todas habían sido llevadas a esa guerra maldita, por lo que se habían perdido de momento y, en su mayor parte, tal vez para siempre. Y fue entonces que se escucharon golpes sordos que arreciaron de pronto y subieron, como un trueno, desde las atacadas puertas a la galería.

¡Ya están aquí y son una multitud, Patrón, muchos más de los que creíamos! ¡Están intentando forzar al tiempo todas las entradas de la Casa!

¡Pues hacedles frente, demonio! ¿Qué queréis? ¿Que lo haga yo, como me encuentro?

No hay duda, Señor: tenemos aquí a una bagauda al completo. ¡Es inútil resistir! ¡Debemos escapar mientras podamos!

¡Os digo que no, cojones, que ya es tarde para eso! Además, ¿por dónde? Y huir, ¿a dónde? ¡Si me vuelvo a mover perderé la poca sangre que me quede en el cuerpo! No, mira, mejor dejadme aquí, qué importa, que al menos moriré en casa y no como tantos desgraciados que no volvieron de la batalla. ¡Idos vosotros si queréis! Eugenio sabe que hay preparada, tras las murallas de Legión, una casa bien abastada para nosotros: allí estaréis bien y a salvo, los que podáis, pero tenéis que marchar ya.

¿Los que pudieran? ¡Ya era demasiado tarde para nada! Una batahola de golpes y alaridos anunció que la puerta principal había cedido y los enemigos, cosa inaudita, estaban ya dentro de Casa. Y Eugenio apretó los puños, pues lamentaba no haberse decidido y que otros a su alrededor le arrastraran, al fin, en sus infinitos mares de dudas.

Y ahora ya es tarde.

El espectáculo que vino a continuación fue surrealista, como en una pesadilla hecha realidad, porque una tromba de salvajes entró a golpes y voces en la Casa. Y arrollaron a cuantos pillaron en su camino, sin admitir resistencia, aunque los supervivientes de las puertas se arrojaban a sus pies, según entraban, algunos ya heridos y todos presas del más vivo terror. Y en esa postración hacían muy real eso de que, a rey muerto, rey puesto. Pero la cuestión era que el rey aquí no había muerto, sino que agonizaba en la galería superior, donde se había refugiado buena parte del servicio. Y en la escalera se había atrincherado Eugenio, con un puñado de valientes, todos dispuestos a vender caro el pellejo en una última resistencia. Y el Cazador sopló al fin su cuerno, desde lo alto de esa galería, para enardecer a los suyos y confundir a los que no, y ese sonido reverberó como un trueno por toda la Casa. Pero el efecto duró poco y ya se lanzaban los bagaudas contra ellos, dispuestos a pelear su camino escaleras arriba, cegados por el ansia de depredación, aunque pronto se impuso la voz autoritaria de su caudillo: un flamante Liberato que apareció entre ellos, por fin, tan campante. Tan parecido a su también hermanastro, Víctor, inclusive con esos ojos claros de su parte paterna. El encaje total entre Eugenio y sus amos, al fin, cuando era el descolocado hermanastro de todos ellos.

¿De qué tienes miedo, hermano? ¿Acaso no soy de la Casa?

Lo serías si quisieras, Liberato. Pero mira cómo has entrado, para empezar.

Sois vosotros los que os habéis opuesto, pero os recuerdo que ésta es también mi Casa, tal y como tú eres mi hermano. ¡Y ahora baja sin temor, capullo, que tengo ganas de abrazarte!

Era un momento de mucha tensión, con las lanzas de unos y otros enfrentadas, y sólo unos pocos escalones les separaban. Y si los bagaudas no tenían el aspecto de verdaderos soldados, carentes de armadura y muy escasos de armas de verdad, la propia gente de Eugenio lucía parecida: colonos de la tierra en su mayoría, en gran medida se mantenían leales a su Señor. Y entonces se oyó la voz de Serena, no menos autoritaria que la de su hermanastro.

¡No le creas, Eugenio! ¡No bajéis las armas! ¿No veis que son asesinos? ¿A cuántos inocentes habéis matado ya, Liberato?

Eso me duele en el alma, hermanita. ¿Éste es el recibimiento que merezco de ti después de tantos años de exilio? ¿Es que no vas a bajar, tú tampoco, a abrazar a tu pobre hermano?

Para ayudarles a decidirse, impacientes como bandidos que eran, los compañeros de Liberato empezaban ya a apilar leña y paja junto a las columnas. Y a nadie arriba se le ocultaba que, si prendían aquello, por ser la Casa una estructura de madera, no tardarían en verse dentro de un horno.

¿Qué vamos a hacer?

Entregarnos, Serena, ¿qué otra solución nos queda? Y confiar en la buena voluntad de nuestro hermano.

Eso es, Cazador: confiar, respondió Liberato, en un tono burlón. Confiar en tu sangre, que es la que nunca te va a traicionar. ¿Cómo iba a hacerte daño, dime, cuando eres mi amado hermano mayor?

Eso no lo dudo, claro, pero, ¿qué hay del resto? Hay muchas mujeres aquí y también está el tema de Víctor.

¿De veras? Entonces no hay que preocuparse, entiendo, mientras haya mujeres para todos. Y ahora decidíos de una vez: ¡la aventura y la fiesta con nosotros o el fuego, ahí arriba, con los cabrones de vuestros amos!

Liberato seguía siendo el galán cautivador de siempre, gallardo y tan seguro de sí. Un Aquiles terrible, en la cúspide de su triunfo, que apenas podría creerse dentro de Troya. Dueño de Troya, por fin, tras largos años de asedio en las playas de su clandestinidad. Y los ánimos de la disminuida tropa de la Casa empezaron a flaquear y bajaron sus lanzas, así como los escalones, para ser desarmados sin más por los bagaudas. Y varios de éstos, incluso, empezaron a subir la escalera, envalentonados, mientras que la mermada fuerza de Eugenio se arrastraba derrotada hacia el patio, empezando por los soldados que había enviado Cesaro, y allí se unirían al resto de cautivos que ya se habían rendido, desde el principio del enfrentamiento, para evitar que los matasen. Y tras ellos comenzaron a bajar, presas del temor, también las mujeres que se habían refugiado en la galería. En su mayoría, claro, llenas de la más lógica incertidumbre, aunque había sirvientes que celebraban sin disimulo su liberación. Pero muchas de las criadas se santiguaban o invocaban en silencio a sus dioses, los mismos que no pudieron proteger a sus padres, en espera del corolario de violaciones que podría sobrevenir, puesto que nadie en el mundo podría impedirles nada a esos tipos. Hombres desesperados hasta de sus vidas, mal acostumbrados a ser forajidos y no ver a menudo a una mujer. Y Eugenio sintió lástima por ellas, por todos los prisioneros a su merced, pero no se entretuvo demasiado en pensarlo. Sabía muy bien que ese cautiverio era un destino del que nadie podría librarles, ni aun si convencía a su hermano de que impusiera un orden improbable. Porque esa horda salvaje tan solo funcionaría unida merced al peligro y el botín compartidos y no conocían otra disciplina ni sujeción. Y con razón los potentados les llamaban bárbaros, como a los cántabros, puesto que ni daban cuartel ni lo pedían, pero, ¿acaso ellos mismos habían obrado mejor en sus días de gloria?

Así y todo, tampoco fueron todo sustos y malas nuevas en esa noche. Porque resultó que uno de los guardas del Mayordomo, que secuestraron ante las puertas de Cornelio, venía ahora de regreso con la compañía de Liberato, herido todavía y preso de los bagaudas, pero vivo y feliz se reencontraba ahora con su familia en la Casa. Como si fuera un fantasma que regresa del más allá. Y no era el único prisionero que venía con ellos, sino que un buen contingente de cautivos de la Casa de Cornelio acompañaba al victorioso ejército de Liberato, tan recrecido por la propia deserción de los sometidos colonos y criados de los contornos. Porque ahora eran estos siervos quienes dirigían a quienes fueron sus superiores y capataces, a puras voces y patadas, tomándose esa tarde una venganza que se había hecho esperar. Y fue por boca de uno de estos prisioneros que Eugenio se enteró, no sin gran disgusto, pasada esa inicial confusión del combate, que un guarda de Cornelio con el que Eugenio trabó verdadera amistad, durante su propio encierro en esa Casa, acababa de pasar a mejor vida, muerto en combate en defensa del palacio de su Patrón.

¡Ay, qué buen vasallo, si hubiera tenido buen Señor!

Pero el mismo Eugenio consiguió que todos los guardas de Víctor y los soldados que mandó Cesaro, los que habían sobrevivido a ese primer y cruento encontronazo en las puertas de la Casa, librasen la muerte e incluso los maltratos, más allá de algunas bofetadas y esas típicas faltas de respeto que suelen recibir los derrotados. Pues aunque la toma de la Casa no había sido incruenta, porque no poca sangre se había derramado y aunque poca, siempre es mucha, por lo menos no se había producido esa matanza indiscriminada que todos temían.

Pero que nadie piense que vais a estar aquí haciendo el vago como de costumbre, proclamó Liberato. ¡Ya os adelanto que alguien va a tener que trabajar ahora por los que siempre hemos tenido que hacerlo mientras otros os tocabais los huevos a gusto junto a los señores!

Una arenga que gran parte de la plebe de la Casa aplaudió enseguida, cómo no, puesto que era aquélla una perspectiva apenas imaginada por tan sometidos desheredados.

Con que no maten a nadie más, pensaba Eugenio, me daré por satisfecho.

Pero el primero de la lista era Víctor, desde luego, quien concentraba todos los temores de su más leal lugarteniente.

Liberato: te lo pido por todos los presentes, por favor. No hagas nada de lo que puedas luego arrepentirte.

Habla por ti, hermano, o por mí, mas no por el resto. ¿Qué les incumbe a todos éstos lo que yo haga o deje de hacer?

Lo sabes tan bien como ellos: si le haces daño y otros vienen un día por venganza, que lo harán, todos pagaremos la cuenta junto a ti. ¡Todo el servicio! ¡Nos acusarán de no haber defendido a su Patrón y acaso de ser tus cómplices! Y a lo mejor tú estás hecho a la vida errante, pero esta gente tiene familia y no pueden huir por ahí cuando quieran.

Liberato meneó la cabeza en silencio, como disgustado, mientras sus hombres se impacientaban en torno a él.

Me entristece que trates mejor a este tirano que a mí, parece mentira, cuando sabes que he precisado de casi todo en el monte.

Eso no tiene nada que ver. Además, en su día te aconsejé que no te fueras y que permanecieras aquí, conmigo. Y, si marchabas al fin, te dije también que no te expusieras a esta mala vida que llevas.

Pues tampoco me ha ido tan mal, hermano, tienes que reconocerlo. Mírame. Ahora soy el Señor, ¿lo ves? Ni más ni menos, cacareó, para mofa y befa de su banda. Para ganar mucho hay que apostarlo todo, hermano: no hay manera de triunfar portándose bien, reconocerás, aunque a ti tampoco te haya ido tan mal. Pero, dime: ¿ya te reconocieron como cuñado, estos cabrones de Próculos, o como buen hermano mío te has tomado la justicia por tu mano?

Hago o no hago lo que me toca en cada momento. Y no creo que sea asunto de toda esta gente lo que yo haga o deje de hacer.

¡Vamos, hombre! Para un hermano con el que me trato, acéptame la broma, se quejó, mientras se dirigía ahora a sus otros hermanastros y su camarilla. Deberíais agradecer que esté aquí vuestro querido hermano Liberato, os lo aseguro, pues de lo contrario estos compañeros ya estarían incendiando la Casa… Y perpetrando con vosotros, qué os voy a contar, las más tremendas torturas y vejaciones… Aunque tampoco es descartable que lo acabemos haciendo, claro está, si no accedéis a todas y cada una de nuestras peticiones. Porque mucho nos ha costado volver por aquí y no nos iremos con las manos vacías

Su gesto de desaprobación debió ser muy obvio, puesto que su hermano reaccionó enseguida con desdén.

Está bien. Si tanto estimas esta puta Casa y a tus amos, hermano, ahí te lo dejo todo, afirmó Liberato. De todas formas, no creo que tu Patrón dure mucho más y tampoco pensaba demorarme tanto por aquí. ¿Sabes algo? ¡Siento que hasta estos muros me rechazan! Pero tú tan sólo encárgate de que no falte ni una moneda ni un arma, y cuantos víveres podamos cargar con nosotros, y te aseguro que nos iremos pronto y sin grandes daños.

Dicho y hecho, sin esperar ninguna orden, sus bagaudas vaciaban la despensa. Que antes que nada, comían, o más bien engullían, con esa ansiedad a la que acostumbraban por su oficio. Por su estigma imborrable de forajidos, siempre en eterna persecución y cambios de suerte.

Si os lo lleváis todo, ¿qué va a comer esta gente? ¿Cómo vamos a subsistir? Sin comida moriremos de hambre y sin armas seremos presa fácil para cualesquiera bandidos.

¡Por los bandidos no te preocupes, hermanito, que creo que traje a todos conmigo!

Un estruendo de carcajadas llenó la Casa y Eugenio lo aguantó, con estoicismo, puesto que era inútil quejarse. ¡Ay de los vencidos!

Y por la comida tampoco debes inquietarte, siguió Liberato. ¡Para vaciar los silos de tu Señor hacen falta dos batallones con sus mulos! Pero es que tampoco él se preocupó de alimentar a toda esta gente, ya lo sabes, sino que fui yo quien me ocupé de los míos en estos años. ¡Ay! Tú siempre fuiste un agonías, hermano, pero que nadie diga de mi espíritu familiar. En la bacanal que sigue serás el invitado principal y puedes elegir a la que prefieras. Y, por supuesto, a mi hermana también.

Serena se estremeció junto a Eugenio. Era increíble cómo habían cambiado las cosas en cuatro días. Tantos años esperando su momento y éste llegaba, como en un sueño surrealista, con el fin mismo de la Casa y a manos de Liberato. Pero la venganza del más desheredado de los Próculos estaba llamada a ser más completa, claro, aunque les faltasen algunos ingredientes fundamentales, como esa guardia pretoriana de odiosos verdugos de la Casa.

Capitán: casi toda la gente del Mayordomo ha huido por la otra puerta. ¡Salieron en tromba y no pudimos detenerlos!

Pero Liberato apenas se inmutó ante esta noticia, que era de esperar.

Pues mejor para ellos y para nosotros, ¿no os parece? A enemigo que huye, puente de plata, no os preocupéis. Ya los agarraremos otro día, igual que a Cornelio. ¡Y ahora pasemos de una vez a rendirle pleitesía al Patrón, ea, que no se diga que hemos perdido las buenas costumbres en esta Casa! Bajadme al patricio, ordenó, exasperado ante la demora de su venganza, pero es que sus compañeros andaban más preocupados por hacer de las suyas. Pensabais que no volvería, ¿verdad, amigos? Pero no hay lugar en el mundo como la casa de uno. Los rostros conocidos, ¡ay! ¡Tantos recuerdos felices!

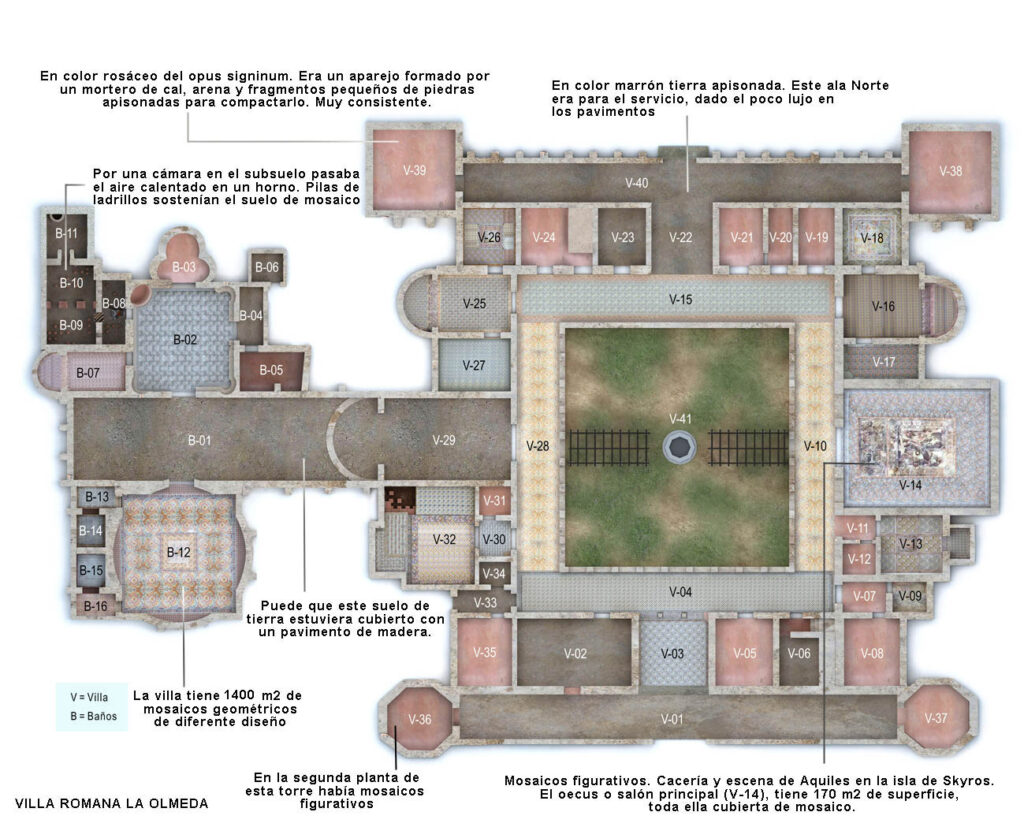

Esto último lo dijo con la mirada puesta en los rostros retratados en el mosaico principal, en torno a la escena de Aquiles, pero Eugenio no tenía humor para tanta ironía y complacencia.

¡Liberato! Cuida de Serena un momento, ¿quieres? Vengo enseguida, le pidió, listo para regresar al desorden que era ya toda la Casa. Con los inquietos bagaudas dispuestos a tomar posesión de todos esos rincones y saciar su hambre de botín y lujuria, por lo que Liberato no aprobó esta idea de su hermano.

¿A dónde vas, hermanito? Yo de ti me quedaría en el salón. Conmigo.

Espérame aquí, le pidió a Serena, y soltó su mano para aventurarse por la anarquía que era la Casa. Por los pasillos en guerra que daban a habitaciones donde se cometían destrozos y abusos. ¿Cómo estar pendiente de todo eso al tiempo? Y el suelo estaba resbaladizo por la sangre, tanto de heridos como de los varios cadáveres que había ya diseminados, tras el encontronazo inicial con los invasores. Porque aquello era como vivir una pesadilla y en la propia casa de uno.

Soy el hermano de Liberato, proclamaba, por el camino, para librarse de cualquier agresión. Y es que no había mejor salvoconducto, en toda la Casa, que recurrir al nombre de su querido caudillo. Y al subir las escaleras a la carrera no sabía si ir al rescate de Víctor o buscar a Ana, por las numerosas y oscuras habitaciones, pero si algo estaba claro era la imposibilidad de detener todos y cada uno de esos abusos. Y los bagaudas no tardaron en explicárselo, por muy hermano de su jefe que fuera, y así fue que lo devolvieron al salón a puras patadas.

Te lo dije, hermanito: en la bagauda, no existe la propiedad privada, sino que todo lo compartimos. Todo. ¿O es que te crees de veras eso de que sólo los ricos tienen derecho a disfrutar de la vida?

Liberato, por favor: no le hagas daño a mi hermano. Es lo único que te pido, rogó Serena, abrazada a un vapuleado Eugenio, pero sin apartar los ojos de un peor parado Víctor. ¿Cuánto le quedaría de vida? Si su estado ya era lamentable al volver de su campaña, con las horas muy contadas, no había mayor esperanza en las despiadadas manos de sus enemigos.

Tu hermano, dices, pero, ¿qué hay de mí? ¿Qué fue de mí todo este tiempo, mientras tu amado hermanito ponía precio a mi cabeza y me perseguía por todas partes? ¿Acaso no soy yo, también, sangre de tu sangre?

[1] Aquí me refiero a Dios, por supuesto, ante quien todos habremos de rendir cuentas un día.

[2] Si os ha gustado esta obra de teatro, les dijo, ¿por qué no aplaudís?

[3] Este hermoso epitafio lo escribió Abderramán III, aunque él reinó en Córdoba y eso lo he cambiado.

*Ulises. Héroe de la Odisea, pero ya antes sobresalió en la Guerra de Troya. Porque nunca se hubiera ganado sin su idea del caballo de madera, como tampoco se hubiera llegado a empezar siquiera esa guerra sin él: porque fue Ulises quien desenmascaró a Aquiles, escondido entre el harén del Rey de Esciros, arrojando al suelo un escudo para que él mismo diera un paso al frente y lo recogiera.*