Liberato se sentó en el trono del Señor, dispuesto a impartir su justicia, pero ya todos habían probado un adelanto, aunque no fuera en carne propia: golpes y abusos a mansalva y algún que otro cadáver caliente por ahí tirado. Y, aun así, como siempre ocurre con las revoluciones, no pocos en la Casa celebraban con gozo la llegada del nuevo tirano, que se entronizaba de esa manera brutal en medio de ellos, aunque fuera un conquistador que no dejaba de tener su propio encanto personal. Y Eugenio pudo entonces comprobar, por enésima vez, que su medio hermano era el compendio de lo mejor de la herencia física de ambas familias. Por un lado, la tez muy morena y la belleza de su moruna madre, que por supuesto compartía con él. Y, por el otro, Liberato mostraba los fieros ojos verdes y la complexión fornida de los Próculos, eso sí, con su estatura no aventajada. La estirpe ruda del Viejo General. Y era un auténtico Aquiles que ya se rodeaba de fervientes admiradoras, por cierto: criadas de la Casa que buscaban protección en el caudillo enemigo o, por qué no, se sentían de verdad atraídas por tan apuesto dictador, que regresaba de esa manera imprevista en medio de todas las incertidumbres.

¡En pie todos! Ha llegado el Señor, se burló, cuando sus hombres metían ya en el salón a Víctor, sin ningún miramiento por la gravedad de su estado. Y, de hecho, al llegar frente a Liberato, lo arrojaron a sus pies como un fardo, lo que produjo un grito ahogado de Víctor y de Serena. Y ahora sí que era la única hermana de Liberato que no había sufrido, por el momento, ninguna afrenta o maltrato.

No sabía que dormías con la armadura puesta, decía Liberato. ¿Recién llegaste de la batalla?

Hace tiempo que no me la quito ni para dormir, como nuestro padre, dijo Víctor. Y sólo tú, de entre todos nosotros, has apoyado al bando contrario.

¿Tanto miedo te ha entrado en el cuerpo que de pronto, después de tantos años, por fin me reconoces como hermano? Pero yo aún recuerdo lo que nuestro padre dijo sobre mí[1]: que haya nacido en noble establo no quiere decir que sea un purasangre. Pero ya ves que yo sí venzo mis batallas, como Asturio, aunque me lleve su tiempo conseguirlo, mientras que a vosotros os han dado ya hasta por el culo. Y sí, claro que escuché de vuestras aventuras bélicas, porque claro que milité en ese bando contrario, pero a mí no me interesa tanto nada de eso, sino la propiedad familiar que, como comprenderás, te he venido a reclamar.

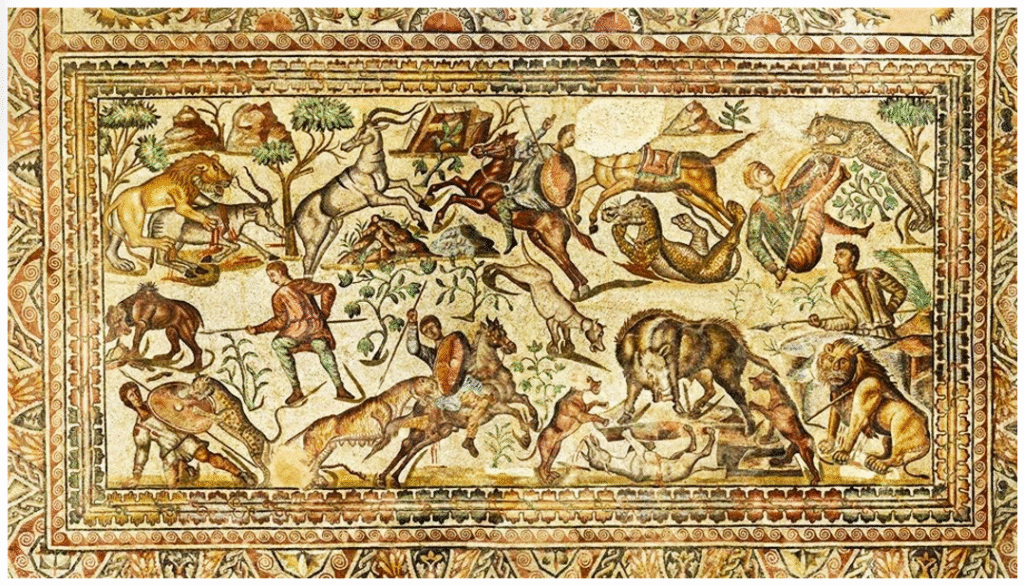

Víctor yacía en el salón cual toro desjarretado, sobre el mismo mosaico en que él mismo se encontraba retratado. Y la efigie de un Aquiles triunfante, ansioso por luchar, se contradecía con esa otra imagen de carne y hueso. Tan abatida. Era el mejor resumen del declive de una familia, de una gran Casa sometida por subversivos. De todo un Imperio, un día glorioso, pero ya incapaz de defenderse de nadie. Y ahora ellos mismos se encontraban como un barco a la deriva, a merced de elementos y piratas.

El hombre, cosa sagrada para el hombre[2], pensaba Eugenio, es maltratado aquí por ocio y diversión. Pero sabía mejor que nadie que para alguien tan pragmático como su hermano la violencia no era tanto un pasatiempo, sino una herramienta. Un medio para conseguir lo que quería. Luego cuanto antes lograsen salirse con la suya, al final, mucho mejor para todos.

Antes de nada, lo que queremos saber es dónde está ese cerdo cebado de Cornelio. Sabemos que vino a la Casa después de que casi lo cazamos en su propia hacienda y queremos preguntarle unas cuantas cosas.

Para Eugenio, aquello era otra patata caliente que bien se podía terminar descubriendo. Y si eso era así, para qué engañarse, semejante historia podría significar el final de todo con Serena para siempre. Pero fue justo ella la que salió al paso para llenar ese silencio incómodo.

Vale, pero, ¿qué quieres que te digamos? Cornelio vino por aquí hace un rato e intentó convencer a mi hermano de que os resistiéramos hasta el final y hasta le insistió en reunir a nuestra gente, para ir a recuperar su hacienda, pero nadie le hizo caso y se marchó. O al menos yo no lo he vuelto a ver.

¡Capitán! ¡Mira lo que hemos encontrado! Ven al salón, no seas tímido, decían, mientras arrastraban un pesado fardo. Un cuerpo pesado que resultó ser el del Mayordomo, y al hacerlo dejaban un reguero de sangre sobre el colorido mosaico del suelo. ¡Pasa al salón, anda, que hay mucha gente que quiere verte!

Al igual que con Víctor, los esbirros de Liberato arrojaron al Mayordomo a los pies de su caudillo, junto a su no menos desvencijado Señor. Y se diría que iban a morir juntos también, después de toda una vida juntos de tiranía. Una existencia de colaboración cuyo final se producía, parecía mentira, en plena Casa y con heridas frontales[3] de sus batallas. Y en otro colmo del surrealismo, para propios y extraños, el Mayordomo se volvía desesperado hacia Eugenio.

¡Señor…!

Unos mugidos que se pegaban a las paredes de toda la Casa, aunque tenían la ventaja de que apagaban cualquiera otro posible lamento. Y el primero que se lamentaba para sí, espantado de lo que pudiera confesar ese bárbaro, era el propio Eugenio, aunque ya estaba predispuesto a negarlo todo y, además, a buen seguro que nadie le iba a creer en esa casa.

¡Maldito! ¿Cómo es que te has dejado agarrar? ¡Sólo falta que sigas jodiendo también después de muerto, hijo del demonio, después de descubrirle a Serena nuestro secreto!

Y Liberato reía, por su parte, gozoso del inmenso dolor que aquejaba a ese bruto. Porque era obvio que Mayordomo se había resistido y recibido, por tanto, las lanzadas y golpes correspondientes. Todo en defensa de una Casa en la que fue todo menos rey, pensaba Eugenio. ¿En cumplimiento de su deber hasta el final, como correspondía a un buen Mayordomo, o más bien en defensa de su propia y amenazada vida? ¿Lo habrían cazado mientras llevaba a cabo su crimen por encargo? Eso sí que era dudoso, se le ocurría, puesto que en tal caso habrían traído también la cabeza de Cornelio. ¿Acaso lo habría arrojado al río? Hubiera sido la forma mejor y más rápida de deshacerse de tan incómodo huésped, aunque no era menos cierto que las fieras del campo siempre tenían hambre y a Mayordomo le gustaba que fueran los animales los que se ocupasen de todo. En todo caso, era más que probable que Mayordomo estuviera en plena faena cuando lo cazaron los hombres de Liberato y lo que estaba claro era que ese desgraciado no salió corriendo ni a última hora, como debió hacer, aunque bien pensado tampoco en los campos hubiera sido bien recibido. No por toda esa gente humilde a la que siempre maltrató. ¿Acaso temía también esas otras represalias?

El caso era que Liberato se alegró un montón cuando semejante invitado apareció en el salón, de forma imprevista, y no era el único que no disimulaba su gozo.

Bueno… ¡No es precisamente un cochinillo, pero igual nos vale para el asado!

Déjale vivir, Liberato, pidió Eugenio. Yo me ocuparé de él y hasta de castigarlo, pero te pido que no mates a nadie a sangre fría. Después de todo, ya le han dado lo suyo, a él también.

¡Pues mejor! ¿No te parece? ¡Que sufra como un perro, clamó Liberato! ¡Igual que tantos han sufrido a sus manos! ¿O es que no sabes que fue él quien mató a tu padre?

¿Cómo podía Eugenio saber nada? Circulaban tantas leyendas sobre aquello… Y la hora de la verdad parecía haber llegado, en esa noche de las confesiones arrancadas bajo tortura, aunque Eugenio desconfiaba de encontrar ninguna respuesta en la anarquía de tanto tumulto. Que si había un verdadero culpable de aquello, aunque no se manchara las manos con la sangre, para él era una persona que hacía tiempo que yacía bajo tierra.

No sé, Liberato. Hay demasiadas guerras de familia entre estas paredes. Y yo lo único que tengo claro es que fue tu padre quien mató al mío. ¿Debería ajusticiarte, pues, a ti también?

Un coro de risas siguió a estas palabras, que el propio Liberato disfrutaba. El ingenio de su hermanastro, debía pensar el bagauda, iba parejo a su atrevimiento.

¡Señor! En el nombre de vuestro Dios, ayúdame, insistía el Mayordomo, que se volvía suplicante hacia Eugenio.

En el nombre de Dios no me lo pidas, amigo, que no puedo hacer milagros. Rezaré por ti, más bien, dijo Eugenio, a sabiendas de que poco más podía hacer por nadie y menos por él, pero Liberato se extrañó de este tratamiento de Señor que Mayordomo le hacía.

¿Cómo que Señor? ¿Es que sólo la vecindad de la muerte os hace reconocer a hermanos y señores en esta puta Casa? ¿Tan desesperado te ves, tú también, que ahora reconoces como Señor a mi hermano, tú, que te has dedicado por años a hacerle la vida imposible? ¡A él y a todo el mundo!

Y es que los bagaudas odiaban a ese capataz, claro, más que a nadie en toda la comarca, cuando sabían que había matado y torturado a tantos compañeros suyos. Y no sólo a ellos, claro, sino incluso a los propios colonos y servidores de la Casa. A veces por meras sospechas y hasta a veces, también, por resistirse a algún abuso.

¡Te vamos a dar lo mismo que a Gratio[4], cabrón, al que diste tierra a puñetazos y patadas! ¿O crees que no escucho, desde la dehesa, los lamentos diarios de los míos? Y, tú, añadió, al volverse al padre de ese infortunado chico. ¿No dices nada? ¿Es que ni siquiera ahora que os lo sirvo en bandeja vais a ser capaces de hacerle justicia a este cerdo? ¡A vosotros no os falta la libertad, como bien dice siempre mi hermano, sino echarle cojones a la vida!

El criado aludido, más por miedo que por rabia o pena, dio un paso al frente y se encaró con el Mayordomo. Con el animal muriente que ya era, se diría, por su expresión de dolor y el reguero de sangre que había delado cuando lo arrastraron por el salón. ¡Pero ni siquiera ese patético presente tapaba en modo alguno tan malos recuerdos! Lo que pasó con ese muchacho en su día, Gratio, había estremecido a toda la Casa hasta la náusea. Y Mayordomo lo justificó como una pelea tabernera, con un criado al que describió borracho y agresivo, pero la opinión general era muy otra. Y Víctor poco o nada había hecho por reparar tamaña crueldad, llevada a cabo en su casa y ante sus propias narices.

Sólo tenía veintitrés años y lo mataste como a un perro… Pues ahora deseo que tú también mueras, como mi hijo, sin ocasión de poder defenderte.

¿Cómo que deseas nada? ¡Déjate de historias y mátalo tú mismo! ¡Sé un hombre por un día y mátalo, joder! ¿A qué esperas?

Liberato lo espoleaba con furia, pero el ya veterano criado no se decidía a traspasarlo con una lanza que le pusieron en las manos. Y eso que, de todos modos, estaba claro que al prisionero no le quedaba mucho.

¡Muy bien! ¡Pues ya que este plebeyo no tiene cojones de vengar a su hijo, no pasa nada, que otros hay por aquí que tienen más cuentas contigo! ¡Pero antes de acabar contigo te vamos a dar sexo hasta que expíes cada uno de tus asesinatos, que lo sepas, por torturador y por cabronazo!

Llegados a este punto, Mayordomo se volvió a Eugenio, el rostro cual máscara de piedra, a sabiendas de que lo que iba a venir a continuación no era mejor que la misma muerte.

¡Qué astuto eres, Cazador! Ni una víbora lo es tanto, se quejó el malherido. ¿Es que no vas a agradecerme lo que acabo de hacer por ti con ese patricio que…?

No tuvo tiempo de acabar la frase: como hizo con tantas presas moribundas, en el momento preciso en que hay que actuar, Cazador dio un paso al frente con rapidez y le clavó la estocada definitiva. Sin pensar nada y con tanta decisión que ese agraviado padre se apartó de la víctima, temeroso, máxime cuando Mayordomo exhaló en un grito y la sangre salpicó en torno. Y Eugenio evitó así esa agonía inútil, que ya no tenía remedio, pero que aún podía comprometerle de cara a Serena, quien se apartó de él con un grito de horror. Y la sangre tiñó de tinto el mosaico, justo en la parte en que Aquiles tomaba el escudo y se descubría como quien era: un guerrero que se podía esconder de los demás, tal vez, pero no de sí mismo.

Yo no quería hacer esto, afirmó, con el acero aún en el pecho de Mayordomo, o más bien en el cuello, pero en la parte en que se une la clavícula con el pecho. Esa parte que, como bien se explica en la Iliada, es por donde antes parte el alma todo se acaba. Y con esto nunca dijo una verdad más grande, aunque fueran tan enemigos, dado que era cierto que jamás quiso matar a nadie. ¿A nadie salvo a Mayordomo, en verdad? Pero es que en esa hora postrera del Señor, y tal vez de la Casa entera, tan grandes diferencias entre dos varones se veían de otra manera. Y ese desgraciado acababa de jurarle fidelidad con los hechos, ni más ni menos que cazando a su verdadero rival al trono, por lo que Eugenio tenía el supremo deber de ser agradecido y proteger a ese vasallo. El verdugo de un infortunado de Cornelio de quien, hasta ahora, en medio de ese desorden violento, poco o nada más se sabía.

De todos modos, estaba desahuciado, se explicó, para justificarse ante una Serena que asistía a la escena aterrorizada, o más bien asqueada, y que de hecho rechazaba su contacto, por mucho que la sangre de Mayordomo llegase a manchar su vestido.

¡No me toques! ¿Cómo has podido hacer eso? ¿Quién eres tú, en verdad?

¡Vaya con mi hermano! Habrá que tener cuidado contigo, celebró Liberato, por su parte, y fue coreado en el acto por sus compañeros. Pero no te enojes con él, hermanita: piensa que de buena le ha librado, en realidad, porque este cerdo lo hubiera pasado mucho peor de no haber visto acortada su agonía.

¡Nada en el mundo justifica un asesinato! Sois igual de demonios todos, replicó Serena, lívida por esa impresión y por todas las demás, que estaba recibiendo a un tiempo.

Que Dios lo acoja en su Gloria, musitó Eugenio, impulsado por el temor de que esa acción resultara demasiado odiosa para Serena. Y este último comentario despertó aún más la hilaridad de Liberato y sus compañeros, divertidos con el cruel y contradictorio espectáculo. Se encontraban en la fiesta de sus vidas y estaba claro que ningún comentario piadoso se la iba a aguar ni por un momento. Antes bien, al contrario, cuando todo esto se lo tomaban a pura guasa. Y entretanto, sin que parase por nada su desenfreno saqueador, los criados de la Casa reunían su tesoro en esa sala del trono. Lo más valioso que encontraban, empezando por las escasas armas que pudiera haber aún por ahí, pero había algo más que no acababan de localizar y que era fuente de auténtica tensión para esos bandidos.

Escúchame, Víctor: aunque seas mi hermanastro, como nuevo Señor de esta Casa debo juzgarte. Y no te creas que he estado tan ausente ni tan lejos de esta hacienda como para no haber oído quejas de mi gente sobre ti. Pero lo que más me irrita es lo que le has hecho a mi hermano, todos estos años. O, mejor dicho, a mis hermanos. Porque lo único que querían estos dos era casarse y sin pedirte nada, a cambio, te han sido muy leales. ¡Menos mal que los dioses me han traído aquí para hacer su justicia! A mí, que soy también hijo del Dueño, como reconoces. Luego, ahora, como pago por tantos años de exilio injusto, reclamo el tesoro de la Casa. ¿Dónde está? Entrégamelo pronto y nos marcharemos.

Todo lo que teníamos lo he mandado esconder, empezó a decir Víctor, pero al tratar de incorporarse los bandidos se lo impidieron. Y le obligaron a permanecer de rodillas, para escarnio de su enemigo, pero apenas pudieron empezar a disfrutar de ese ansiado momento de venganza cuando Serena se desplomó cuan larga era. Y Eugenio se reclinó sobre ella, pálida como nunca antes la vio, pero su amada sólo reaccionó un momento para vomitar sobre el mismo suelo de mosaico. Y sin dudar un momento la elevó en sus brazos y la empezó a llevar a la alcoba, seguida de algunas criadas, no menos preocupadas que él, así como del propio físico de la Casa, pero estaba claro para todos que el juicio al Patrón iba a seguir con y sin ella.

Tú déjala ir, que ya se ocuparán otros de ella, y preocúpate por ti, más bien, le advirtió Liberato, pero Víctor se mantuvo firme en sus respuestas, claro estaba, hasta que lo amenazaron con violar a su favorita delante de él. Sin respetar siquiera su embarazo.

Todo cuanto me podía quedar lo encontrarás tras las murallas de Legión y no en ninguna otra parte. Y, por tanto, si tanto lo quieres, habrás de respetar nuestras vidas.

Como diría Aquiles, aquí presente, no caben pactos entre leones y hombres, como tampoco entre lobos y corderos. Y eso que dices de respetarte, hermano, ya lo veremos. De momento, te arrancaré la piel a tiras para asegurarme de que nada guardas aquí. Y si no encuentro lo que busco, te lo aseguro, tu bella novia lo pagará en sus carnes y no por mis manos, sino por las de estos sufridos compañeros, que apenas pueden ver a sus queridas ni un solo día del año. ¿Me entiendes?

Haz lo que quieras de mí o de otros, pero, ¿qué quieres que haga? No hallarás ni una moneda mía en la Casa. Eso te lo aseguro.

¡Sea! Pero al menos me divertiré con lo que sí hemos encontrado, ¿no te parece? Ése será mi consuelo.

Y un bagauda se adelantó a los demás para coger a Víctor por el cabello y tirar de él, cosa inaudita, que nadie en toda la comarca creyó nunca que pudiera llegar a suceder.

Entretanto, en las alcobas de las mujeres, Serena despertaba de su desmayo con un mareo como jamás conociera en su juventud, cuando se excedió en alguna ocasión con el vino. Pero esto era mucho peor, sobre todo, si se consideraba el horrible crimen que acababa de cometer su gran amor. Un acto de crueldad tan indiscutible como que lo había realizado en su misma presencia y con una frialdad difícil de creer.

¿Estás bien, mi amor?

¡Apártate de mí, canalla! ¡No vuelvas a tocarme con esas manos manchadas de sangre! ¡Asesino!

¡Serena, por favor! ¿De verdad crees que la gente de mi hermano iba a perdonarle la vida a ese verdugo? ¡Lo único que he hecho ha sido evitarle la tortura!

¡No es cierto! ¡Lo mataste en cuanto pudiste, por las ganas que le tenías, y en todo caso no debiste hacer tal cosa! ¡No sé cómo he podido quererte tanto tiempo, qué engañada me tenías, cuando al final del día no eres más que otro sinvergüenza asesino como ellos!

Pero el grito desgarrador de su hermano, a quien torturaban en ese momento en el salón principal, la sacó de inmediato de esta discusión tan desagradable y la llevó, de inmediato, a una realidad que era todavía mucho peor.

¡No, Liberato, por favor! Te ha dicho la verdad, argumentaba la novia de Víctor. ¡Todo el dinero se lo fundió en la maldita guerra, por favor, para pagar a toda esa gente y los pertrechos! ¡No es preciso, pues, que le tortures! ¡Ni a él ni a nadie!

Eso ya lo decidiremos nosotros. Yo conozco a los Próculos mejor que tú y te digo que esta gente nunca lo fían todo a una sola inversión, replicaba el bagauda. Pero también creo que llevas el fruto de este desgraciado en tus entrañas y que, para evitar que lo podamos pagar contigo, el bueno de tu Patrón sacará sus últimos ahorros de donde haga falta. ¿No es cierto?

Pero Víctor no se dejaba amedrentar, a pesar de todo, curtido como estaba en el sufrimiento de semanas enteras de agonía bélica.

Liberato: te vuelvo a decir que lo que queda de nuestra gastada fortuna, que no es mucho, se destinó a abastar una casa común y corriente en Legión, para poder tener un último refugio tras sus murallas. Y no hay nada más.

¡Y yo te digo que no te creo! Eso más parece una excusa para que te dejemos en paz, a ti y a tu maldita camarilla, cuando sabes que es imposible que ninguno de nosotros pueda presentarse por Legión para comprobar nada.

¡Liberato, por Dios, basta! ¿De verdad crees que no hemos gastado hasta la última moneda y joya en esta desgraciada aventura de la guerra? Mi hermano dice la verdad, te guste o no: todo lo que pudiera quedarnos está en Legión, ¿de acuerdo? ¡Y no hay nada más que podamos darte!

Luego algo sabes, hermanita, ¿no es cierto? Muy bien. Tal vez empecemos contigo, afirmóLiberato, que tanteaba así los ánimos de sus cautivos.Pero Víctor se mostraba indomable mientras que el caudillo bagauda insistía, pues consideraba imposible que no quedase en toda la Casa, cuyo enorme caudal bien había conocido, ningún tesoro de emergencia con el que escapar de allí. A Legión, sí, o a donde fuese.

¿Crees que le confiaría un secreto como éste a una mujer, por muy hermana mía que sea?

¿A Serena? Por supuesto que lo creo. Y creo también que te lo podemos arrancar por medio de ella, dijo Liberato. Y dos de sus hombres avanzaron hacia la Señora, esta vez, pero Eugenio se interpuso sin contemplaciones.

No tan rápido, les advirtió, mientras alzaba un venablo contra ellos. Al primero que se arrime a ella, os lo juro: lo atravieso.

Su aplomo tuvo efecto y los bagaudas dudaron, volviéndose a su jefe. Era su hermano y no querían hacerle daño, pero tampoco pretendían recibirlo ellos mismos: después de todo, esa arma goteaba la sangre fresca de Mayordomo, a quien acababa de rematar allí mismo.

¡Díselo, Liberato! Diles que hablo en serio, insistió Eugenio, al tiempo que sacaba además un puñal.

Yo tendría cuidado, sí. Mi hermano no suele fallar, no tan de cerca, y es más hábil aún con el cuchillo. De hecho, fue él quien me enseñó todo.

¡Ya lo has oído, amigo! No me importa morir, pero tú caerás conmigo, afirmó Eugenio, que señaló a uno de ellos con su puñal. ¿O tal vez tú?

Vale, Eugenio. Ahora sí puede decirse que te la has ganado y, eso sí, no pidas nada más. Porque no te llevas una concubina, precisamente, sino a mi hermana. ¿Ya está contento Aquiles, ahora que se ha devuelto a Briseida[5]? Enhorabuena por la presa.

Por su parte, sin embargo, sus bagaudas se impacientaban. Estaba claro que no eran duchos en mitología ni tampoco eran hermanos de nadie y al final, por más que pisaran ese mosaico, que valía una verdadera fortuna, lo único que sabían de todo eso era que no podrían llevárselo en su huida.

Y sobre el oro, comentó uno de ellos, que señalaba a Víctor con su lanza. ¿Qué vamos a hacer con él?

No sé… Yo creo que en verdad se lo ha tragado este cabrón. Estos patricios son capaces de todo con tal de esconder sus alhajas. ¿Acaso vosotros también pensáis que en las bagaudas sólo admitimos a gente inculta, sin oficio ni beneficio? Pues no siempre es así. También tenemos médicos entre nosotros, aunque hayan aprendido en el monte la profesión. Como ese compañero que tengo a mi diestra y que te extraerá el oro del vientre, Víctor, para que no te haga daño ahí dentro.

No irás a matarlo, dijo Eugenio, que ahora se interpuso entre Víctor y esos bandidos.

Y, ¿por qué no? ¿Acaso no mató su padre a nuestra madre? ¡Si al menos nos diese lo que le pedimos, podríamos olvidarnos de esas viejas cuentas! Y ya se ve que tampoco le debe quedar mucho, de todos modos.

Nadie tiene aquí más razones para el odio que yo, dijo Eugenio, que se volvió ahora a Víctor para encararse con él. ¿Llegaba al fin la ansiada hora de decir todas las verdades? Siempre cacé para ti, llené tu mesa de manjares y te di protección. Hasta te salvé la vida hace poco mientras que tú, en cambio, ¿cómo me lo has pagado? Si quieres, te lo puedo recordar: con una espada y una túnica usada[6].

También te di la libertad, le recordó Víctor.

Sí, claro. Y te lo agradezco mucho, pero eso es un regalo que ya recibí de mis padres, por cierto, cuando mi padre nació y murió libre. Y no necesitó permiso de nadie para vivir su vida hasta que tu padre se la arrebató, igual que hizo luego con nuestra madre.

Eso no fue culpa mía y lo sabes. Os guste o no, he sido vuestro Señor y algo me debéis, dijo Víctor. Algo le debéis a Serena, que siempre cuidó de vosotros. En especial, de ti.

¡Pues no te preocupes por ella, anda, que eso ya corre de mi cuenta! Y no voy a pedirte permiso para desposarla, por cierto, cuando me vale con que ella quiera. Preocúpate más por ti.

Bien dicho, hermano, dijo Liberato. Ahora veo que en verdad somos eso: hermanos. Porque eso es lo que eres para mí y no este gusano, ¿comprendes? Por esto me extraña que sientas ninguna consideración por esta alimaña.

Sí, Liberato, somos hermanos, pero esto no significa que te vaya a dar la razón en todo. Y Víctor también es tu hermano, por mucho que os hayáis empeñado en morir separados antes de vivir juntos. Y si vas a matarlo, adelante, pero entonces yo me marcho. No quiero mancharme las manos con la sangre de un honorable ni mucho menos si es un crimen entre hermanos. Y esto también va por todos vosotros, añadió, al volverse hacia el servicio y los bagaudas por igual. ¿Tenéis alguna idea de lo que os puede pasar si alguien viene un día a pasaros la cuenta?

Entiendo que sea tu cuñado, hermano, pero, ¿qué quieres? ¡No puedo decir que desearía uno parecido para mí!

Era obvio que Liberato guardaba muchas cuentas pendientes con su hermanastro, pero Víctor había cambiado mucho desde que él marchó de la Casa, hacía tantísimos años. Y tal vez había cambiado en casi todo, sí, pero no en su odio africano por Liberato y su causa. Los dos eran muy distintos y, si Víctor se había moderado mucho en su prepotencia, con el paso de los años, en el caso de Liberato pasaba más bien al contrario. Y, así y todo, pensaba Eugenio, nadie tiene más viejas cuentas con Víctor que yo.

Yo también quiero mi parte de justicia, le dijo a Liberato. Yo también reniego de su estirpe de asesinos, compañeros. ¡Mucho más que vosotros! Porque si no fuera por Serena, te lo aseguro, haría tiempo que me habría vengado de todos. O que habría huido de aquí, como tú, pero para marchar lejos de esta Casa. Y, así y todo, no le pondré la mano encima a un notable como él, con parentela regada por toda España. Porque hoy hemos vencido, Liberato, pero mañana podríamos ser los derrotados.

La Casa está tomada, hermano. La estirpe de los Próculos se ha terminado, ¿vale? ¡Para siempre! ¿Qué más temes, pues?

Eugenio no podía creerse que su hermano fuera tan ingenuo. ¿De verdad creía que la cosa fuera tan fácil?

Tú eres más listo que eso. Recuerda que no tienes a todos sus parientes en tu red, hermano, ni tan siquiera a todos los hermanos. Y aún te falta el más peligroso.

¿Cesaro? Sería demasiado bonito, pero tranquilo. ¡Ya caerá ése también! Por lo que he oído sobre sus andanzas tiene muchos enemigos, más cercanos a él que yo, dispuestos a ajustarle las cuentas. ¿Te olvidaste de los cántabros que al fin lo tienen sitiado, con todo su batallón, en ese pequeño cuartel en las montañas? Y, si viene por aquí a reclamar algo, te lo aseguro: no se irá de vacío.

Es Tribuno Militar, por si no lo sabías. Y su cuartel no está tan lejos de aquí, sino a un par de días a caballo. Además, ellos no fueron a la batalla, según creo, porque son casi la única defensa que nos queda ahí arriba contra los cántabros. Y es caballería lo que manda, luego podrían caernos encima en menos que cante un gallo y perseguirnos también por los campos. Y ya sabes que Cesaro no es ningún tonto y que le temblará mucho menos el pulso, te lo aseguro, si un día te llega a poner la mano encima.

Los bagaudas se miraron entre sí. Parecía evidente que Liberato les había ocultado esa parte y que él quería que siguiera así, a juzgar por el repentino gesto serio de su hermano.

Tú ya tienes tu parte, ¿no es cierto? ¡Pues cállate ya! ¡De lo que se trata es de conseguir el maldito oro, joder, porque a eso hemos venido! Y esta gente no se va a conformar con cuatro muchachas y unos sacos de tu despensa, ¿me oyes? Porque también quieren algo valioso que cualquiera de nosotros podamos cargar por el monte si la cosa se pone fea. Un poco de plata para gastar, como comprenderás, después de pasar tanto tiempo en refugios por el monte. ¡Y todo por este maldito cabrón al que tú llamas Patrón!

La verdad era que la posición de su hermano no resultaba tan fácil como hubiera podido parecer. Como cualquier capitán de piratas que se precie, Liberato necesitaba pagar a su tropa con algún botín, y mucho más cuando se suponía que había llegado la hora de cobrar y jubilarse después de tantos años de sufrimiento en el monte, pero ahora resultaba que no podían quedarse en la Casa por precaución, por miedo a la venganza de Cesaro, ni tampoco cobrar un dinero que no había. En realidad, como auténtica justicia divina, que nunca hace que llueva a gusto de todos, el propio Aquiles no se encontraba tan a gusto en el mismísimo palacio de Príamo[7].

Por mucho que sueñen, ese oro que dices, hermano, no tiene ni por qué existir. Hasta donde yo sé, el oro está en las minas y en los bolsillos de los vencedores. Los mercenarios del Usurpador, que se habrán quedado con todo el bagaje y la soldada de esa tropa. Y también hay oro tras las murallas de Legión, claro, aunque os sea imposible traspasar esas murallas.

Hermanito: en este salón he visto cometer muchas injusticias y también algunas necedades, pero nunca vi una que implicara la ruina de tantos y todo por la avaricia de unos pocos. Así que os voy a dar a todos la última oportunidad de decirme dónde está lo que pueda quedar del tesoro antes de que empiece a decapitar gente. ¿Estamos?

De rodillas en el suelo, las cautivas de esa tropa elevaron su ruego a Eugenio. Y éste se sorprendió de que le llamasen Señor, como si todo fuera así de sencillo, pero él no tenía tan claro que los Próculos estuvieran tan acabados. Ni siquiera ante un Víctor a quien habían acelerado la muerte, con esos últimos disgustos y abusos, y que se encontraba ya más desvanecido que otra cosa.

¡Por favor, Señor nuestro, dales lo que piden! ¡Sólo así se marcharán en paz!

Vale, sí, pero, ¿qué les puedo dar? ¿El tesoro de esta Casa? Muy bien. Pues lo tenéis al fondo de ese pasillo de allá, en la biblioteca.

¡Pero, Eugenio, joder, dinos dónde! ¡Ya hemos mirado por allí y no hay nada! Sólo libros, dijo un bandido, por lo que Eugenio temió en el acto la destrucción que podrían haber causado en tal registro. Más que todo, porque eran auténticos analfabetos que ni sabían lo que era un libro por dentro, sino que sólo buscaban lo inmediato del botín y con toda la desesperación de unos forajidos con prisa.

¡Pero es que me refería a los libros, joder! ¿Qué hay más valioso que eso?

Eugenio hablaba en serio, al decir esto, aunque esos brutos se lo tomaron como una verdadera broma. Y el primero de todos, Liberato, cuya carcajada atronó la sala.

¡Eres muy gracioso, Eugenio! Pero mira, si quieres, a mis hombres: ¡la mayoría ni siquiera saben leer! ¡Si les das un libro de ésos lo usarán para limpiarse el culo! Y ahora, por favor te lo pido, déjate de juegos de patricio y dime, de una puta vez, dónde está el tesoro de la Casa. Porque no tenemos toda la noche para jugar a las adivinanzas, ¿me entiendes o no?

De acuerdo. ¿Queréis los últimos ahorros de los Próculos? ¿Todo lo que no se han gastado en la guerra? Pues os voy a decir la verdad: están en Legión, depositados en el banco, a la espera de que vayamos allí a refugiarnos. ¿Entendido? Víctor decía la verdad, hermano: yo mismo fui a dejarlo todo allí. Y salvo eso último y los libros, hermano, nada más queda. ¡Te lo juro por nuestra madre, que en paz descanse!

Los bagaudas estaban cada vez más nerviosos. Uno de ellos, incluso, alzó su lanza sobre el cuerpo tirado de Víctor, pero sus propios compañeros le contuvieron. Y Liberato estaba, ahora sí, en el culmen de su rabia y desesperación, también, por lo que ese chasco significaría para sus hombres. Para su propio liderazgo entre ellos.

¡Que nadie se haga el inocente! ¡Si las joyas y tesoros no aparecen, os lo juro por esa madre que mentabas! ¡Quemaré esta puta Casa con todo lo que contiene y con vosotros dentro! ¿O es que no recordáis lo que decía mi buen padre, el General? Cuando uno de mis soldados comete una falta y no se sabe quién fue, lo mismo da, pues todos a una pagan por el culpable. Y si se decima[8] a una Cohorte completa, porque ha faltado valor en la batalla, ¿no caen los valientes junto a los cobardes? Pues eso mismo es lo que puedo hacer con todos y cada uno de vosotros, empleados y señores, si no aparece lo que hemos venido a buscar.

Pero tú sabes que todo tiene un fin, Liberato, y esto aplica hasta para el oro de los Próculos. Pues creo que a nadie se le oculta que invirtió muchísimo en su maldita guerra: ¡todo lo que tenían! Y tú sabes que son malos tiempos para todos por el asunto de Usurpador. Por toda esta inseguridad que hay por todas partes. Y son malos tiempos, incluso, para los ricos, que son los que han tenido que pagar más por todo esto.

¡No me vengas con los tiempos, hermano, que para estos cabrones nunca son tan malos! Llevan generaciones desollando a sus colonos y cuanto más pobres son, más les desuellan. ¡Estos cabrones se han quedado con todo y tú los justificas! ¡Aunque sea a costa de poner en peligro a toda esta gente!

Pero, ¿de qué te sirve tener un reino en tierras si luego viene otro y te las quita? Y cuando digo que son malos tiempos sabes bien a qué me refiero, porque lo primero que desaparece es el dinero. Y las armas. Más de cien hombres armados salieron de esta Casa hace no tanto y muy poco de todo eso se ha salvado, que yo sepa, o al menos hasta ahora.

Y las joyas. Me he desprendido de todas las que tenía para pagar a los soldados de mi hermano, afirmó Serena. Auténticas antigüedades familiares, de las que tú tendrás recuerdos, pero que se nos han ido también en esta aventura tan penosa. La propia salud de mi hermano, como ves: todo ello para perderlo en una hora, al final, a manos de las tropas del Usurpador. ¡En mala hora se unió mi hermano a una guerra que traían perdida de antemano! Pero los Próculos somos así, supongo, tercos y cazurros hasta caer de nuestro burro. Los tres lo somos, en verdad, cada cual en su estilo, pero esto no significa que tengamos razón siempre. Y aquí no hay más dinero.

Liberato estalló con furia y arrojó un venablo, sin apuntar, que cruzó el salón como un viento.

¿Próculo yo? ¡No me llames así! ¡Este cerdo de Víctor no es nada mío! ¿Me oyes? ¡Nada! Y tampoco lo es para ti… Ni para ti, añadió, al señalar ahora a Eugenio. Pero tú eres el más tonto de todos. ¿Por qué no miras este mosaico y te haces el favor de comprobar, si todavía te quedan ojos y un poco de mollera, que tu cara de bobo no está retratada en el suelo[9]? No entiendo esta fijación tuya por considerarte parte de esta familia, claro, si no es porque esta patricia tan astuta te ha sorbido la sesera…

No creo que puedas decir nada malo de ella, dijo Eugenio. Ni tú ni nadie. Además, lo quieras o no, Serena es sangre de tu sangre.

¡Bueno, ya está bien! ¡No me entretengas con discusiones de familia que no me incumben! Ni confíes tampoco en eso de que somos hermanos, porque sabes que podría torturaros a todos hasta enterarme de lo que me dé la gana. A él, para empezar, afirmó, con una patada al caído cuerpo de Víctor. O a ella. Aunque pensándolo mejor, podría llevarme a ese cabrón conmigo y retenerle, a varazos, hasta que cante todo lo que sabe. O hasta que mandéis a sacar todo ese dinero de Legión[10], o donde quieran sus Penates que lo haya escondido.

¡Pero míralo, Liberato, cómo está! ¡Creo que no hace falta que te diga que, si lo llevas contigo, en el estado en que se encuentra, sería lo mismo que matarle aquí, sin más! ¡No tiene sentido!

Y, ¿qué me importa a mí sí se muere o se deja de morir? ¿De verdad crees que me importa algo lo que le pase a este desgraciado? ¡Dale gracias a los dioses por caerme en gracia, porque ser hermano mío tampoco te asegura nada! Piénsalo: ¿no estoy a punto de matar a otro hermano mío, como tanto insistís que es, después de torturarle? ¡Quiero mi dinero y nada más!

Y con esto se cumplía un refrán de Séneca que otros, como el padre del desafortunado Gratio, había experimentado hacía tiempo en sus carnes: algunas veces, incluso vivir es un acto de coraje. Porque así era. Y si ese desgraciado padre tuvo que sufrir durante años la injusticia de haber enterrado a su hijo, un muchacho inocente, por culpa de un bruto sin entrañas como Mayordomo, ahora era Víctor quien padecía una tremenda agonía física y de ánimo. Y no debía ser agradable enfrentarse en soledad a los acreedores de tanta ira y codicia, como eran esos bagaudas, pero también a algunos de sus propios servidores. Todos ellos muy capaces de desollarle vivo y de hacer lo que fuera con tal de sacarle hasta la última moneda.

Está bien, vosotros veréis lo que hacéis, pero podríais ir al Infierno si seguís por este camino. ¿Es que no lo habéis pensado?

Aunque el propio Eugenio se sintió él mismo ridículo, apenas soltó esa afirmación, lo cierto fue que observó una cierta consternación entre aquel público tan supersticioso. Y los rudos bagaudas parecieron incomodarse un tanto, sabedores como eran de que muchos de sus delitos tal vez estaban impunes, pero tan solo hasta la fecha. Un detalle que no le pasó desapercibido a Eugenio y al final, si nada más funcionaba, tal vez esa amenaza del Infierno pudiera ser útil contra esos desarrapados.

Si es así, elegimos el Infierno. Como tú, dijo un bagauda, que avanzó hacia Víctor con una sonrisa cruel y la navaja en mano. Ahora veréis cómo hago magia y le saco el oro que guarda en las entrañas, este cerdo, antes de sacarle los ojos.

Serena estalló en llanto y un murmullo de horror reverberó en la sala cuando ese verdugo se cernió sobre el agonizante Patrón de la Casa, al que poca paz iba a quedarle hasta su última hora.

¡Espera! Se me ocurre una solución, dijo Eugenio, inspirado en la suplicante mirada de Serena. Todavía podemos sacarle provecho al tesoro de la Casa y no hace ninguna falta torturar a nadie, ¿para qué? ¡Si podéis quedároslo todo!

¿Lo veis? Los buenos médicos sabemos atajar las dolencias sin necesidad de abrir carnes, rió ese bagauda, y apartó por un momento su cuchillo del costado de Víctor.

Habla, pues, hermano, y deja de marear la perdiz, ordenó Liberato. ¿Dónde guardáis el oro y las joyas? Dímelo y te prometo que dejaremos la Casa mañana mismo, por la mañana y sin hacer nada a nadie. Ni siquiera a este desgraciado.

Pero es que ya os lo he dicho, hermano: lo que queda del tesoro familiar no está en esta Casa, sino en Legión[11], bien custodiado tras sus gruesas murallas. El asunto es que sólo yo puedo ir a reclamarlo, ya que fui yo quien lo depositó.

Un as en la manga que no le había hecho falta usar, hasta entonces, para salvarse él mismo de su propio hermano, pero que le venía muy bien ahora para salvar a su Patrón y cuñado.

Y es que si llegasen a matarme en cualquier arrebato, pensaba, por cualquier motivo fútil, o a contrariarme de verdad con sus amenazas, estos piratas se quedarían sin el premio gordo. ¿Qué mejor garantía hay que ésa?

Legión tendrá cerradas sus puertas, dijo un bagauda. Es lo que cabe esperar cuando Usurpador está avanzando hacia aquí, luego, ¿cómo podemos esperar que llegues siquiera a entrar en la ciudad?

Eugenio es capaz de entrar donde le plazca, créeme, dijo Liberato. Y a mí tu plan me parece bien, hermano, porque lo seguro es que no podemos ir nosotros tampoco o alguien en Legión podría reconocernos. Además, como garantía de que regresas pronto con todo eso podemos quedarnos aquí con tu verdadera familia de patricios. Y nosotros te prepararemos el mejor caballo y te acompañarán los hombres que desees, ¿de acuerdo? Pero quiero que salgas mañana mismo.

¿Mañana mismo? Estás loco. ¡Pulular por los caminos en estos días es exponerse a que te pase cualquier cosa y más con semejante cargamento! Recuerda que hay más bagaudas, aparte de la vuestra, sin contar que los hombres de Usurpador tienen ahora vía libre por doquier. Además, lo que dice el compañero es cierto: las puertas de Legión permanecerán cerradas a cal y canto hasta que se aclare todo y haya paz, por lo que tendremos que esperar un tiempo.

¡Tiempo es lo que no tenemos! Está claro que no podemos confiar en tu hermano, opinó otro bagauda, pues sin duda es un viejo truco de patricio para entretenernos aquí y que vengan sus parientes patricios o los soldados de Cesaro a rescatarlos.

No he terminado de hablar, razonó Eugenio, con aire tajante. Porque el otro gran tesoro de la Casa, que es su biblioteca, se puede vender también. Y esto se puede hacer en cualquier mercado de cualquier gran ciudad, como en el mismo foro de Legión. Y yo mismo podría ocuparme de eso, también, y hacerlo todo en un mismo viaje, pero es necesario esperar. ¿Quién compraría ahora mismo unos libros, o recibiría a unos forasteros armados, en plena guerra y anarquía? ¡Aquí no hay truco que valga!

Esto ya suena mejor, reconoció Liberato. ¿Cuánto crees que podríamos sacar por todo? En dinero, me refiero.

Es difícil de decir, pero a ojo yo diría que cada uno de tus hombres tendrá para comprarse un buen caballo o una espada por lo menos. Y esto es lo que os va a hacer falta ahora mismo, sí o sí: cosas que podáis portar y que os puedan servir para salir adelante en una hora tan complicada. Porque está claro que las tropas de Usurpador son los que van a quedarse con lo principal de todo el botín y no vosotros, ya que pueden apropiarse de España entera con todas sus haciendas, mientras que vosotros tendréis que ir pensando en asentaros en algún sitio. Porque tal vez eso sea posible también, en esta espera, hasta que pueda ir a Legión y hacer ese negocio.

Era un buen razonamiento y Liberato asintió, más que complacido, pues no había duda de que esa solución era idónea para superar el grave momento en que se encontraba como líder. Por lo menos, estaba claro, ganaba tiempo para salir del mal paso, al tiempo que su hermano se consolidaba como la gran llave del tesoro familiar por conseguir.

Buena idea, hermanito. Que así sea. Y nosotros te esperaremos aquí o en el monte mismo, es igual, mientras llevemos con nosotros a los rehenes. Lo que está claro es que ahora mismo no podemos exponer en los caminos a mi hermano y ese tesoro, por lo que será mejor esperar a que todo se calme un poco. De todos modos, tanto Usurpador como los teodosianos tienen cosas más importantes en qué pensar ahora mismo que en venir aquí a buscarnos. Después de todo, estamos en medio de ninguna parte, ¿no es cierto? Como esos piratas que se refugian en islas desiertas que casi nadie conoce.

*El viejo Cazador hizo de padre de Eugenio tras faltar éste, debido a su cruel asesinato, pasando Eugenio a ser más tarde su sucesor en el oficio.*

[1] Este comentario atroz fue una venganza más de Asturio cuando supo que su concubina favorita había intentado fugarse con su verdadero marido.

[2] Séneca.

[3] Se refiere aquí que fueron heridos en combate y no en la huida, puesto que entonces habrían recibido tales heridas por la espalda.

[4] Una historia real, sacada de La última palabra. De Ana de la Robla. Un epitafio de un chico real que sufrió esa muerte infausta, tras la que fue a estas tinieblas arrojado.

[5] Briseida era la concubina troyana de la que Aquiles se enamoró, tras capturarla, y que Agamenón le arrebató por un tiempo. Como castigo porque Aquiles no se le sometía.

[6] Hay que tener en cuenta que, en esta época, con una economía de subsistencia, tales regalos serían de súper lujo, equivalentes a una mansión y un deportivo de hoy en día.

[7] Legendario Rey de Troya con quien Aquiles llegó a entrevistarse, en su tienda de campaña, pero cuyo palacio en el interior de la ciudad jamás llegó a poner el pie.

[8] Brutal castigo que suponía la muerte de uno de cada diez soldados para escarmentar a una unidad, elegidos al azar. Esta feroz represalia se utilizó masivamente con los soldados romanos que conquistaron Cantabria, por su baja moral después de varias derrotas serias, pero también más recientemente. Por ejemplo, con las tropas moras que se desmadraron en Medina del Campo durante la Guerra Civil.

[9] Recordemos que en el mosaico de La Olmeda están retratados, con toda probabilidad, los propietarios de la Casa, como si un álbum de fotos familiares fuera.

[10] León.

[11] León.