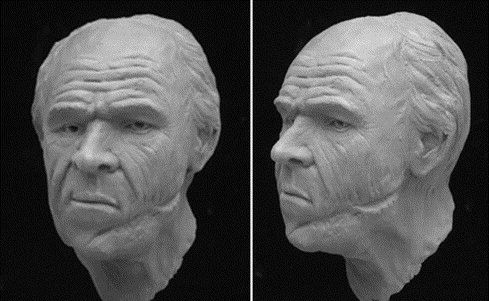

Hace unos pocos años, unos trabajadores de la construcción hicieron un descubrimiento sorprendente mientras estaban excavando los cimientos de una edificación en un pueblo del norte de Inglaterra.

Un relato sobre el soldado número 16 de Towton en la Guerra de las Dos Rosas en Inglaterra

Para no hacer spoiler de nosotros mismos, pasamos a contaros este sencillo relato sobre lo que fue la guerra de las Dos Rosas en Inglaterra, hace quinientos años, desde la perspectiva de un veterano soldado del bando de Lancaster. El autor es Miguel de Cervera y esperamos que os guste.

¿Qué prefieres? ¿La ruina que ya conoces o la aventura con nosotros?

Nací en una pequeña aldea del norte de Inglaterra de cuyo nombre, como decís en España, no quiero acordarme. Tampoco he puesto ningún interés en volver por allí nunca, para qué, si por allí no hay nada más que un puñado de ovejas y cuatro pastores. Mi propio señor se habría olvidado de este pueblito si no fuera porque había que cobrar algo de cada uno de estos tristes labriegos, sometidos a medias entre los bandidos que pueblan el país por todas partes y nuestro propio bandido mayor, Sir Daniel. Un caballero de los contornos que recibió nuestra jurisdicción en una herencia que no se esperaba ni él: arrebatándole de mala manera a las hijas del anterior señor todo el feudo y aprovechándose de que nadie acudiría en su ayuda, claro estaba, mientras se portase bien con sus poderosos patrocinadores Lancaster. La Casa Noble que ostentaba el dominio del trono de Inglaterra en mi tiempo y en la cual tuve el honor de servir, por todos mis años de soldado.

Antes de nada, quiero aclarar que esta gente a la que llamamos Lancaster no son exactamente una familia, como mucha gente creéis hoy en día, sino un gigantesco clan de personas interesadas en que nuestro pretendiente a la corona repartiera el botín del Reino. Porque a eso se ha reducido desde hace tiempo la vida en Inglaterra: a intentar sobrevivir cada día y pillar cuanto puedas del botín, sin importarte tanto ni siquiera la vida del que luchó junto a ti hace dos semanas. Y es que los constantes cambios de bando y otras judiadas hacen imposible que nadie se pueda creer que estamos luchando realmente por la Patria. Al final del día luchamos por nosotros mismos y para evitar que nuestros enemigos nos pasen por encima. Y digo esto a sabiendas de que, estas alturas, no me atrevería a afirmar quiénes fueron para empezar mis amigos ni mucho menos mis camaradas. No fuera del círculo más íntimo en el que me había criado, desde adolescente, en esta vida cuartelera. Pero esos amigos y compañeros son hombres que, de todos modos, se han ido quedando por el camino: muertes naturales o en combate, enfermedades y heridas y un montón de otros calvarios que determinan la diferencia entre seguir disponible o quedar inutilizado para siempre.

Si no sirves para la pelea, en un país que está partido en pedazos, sobra decir que no sirves para nada. Sólo para acatar órdenes y aguantar lo que te echen en el rango más bajo social, como mi padre, trabajando como un cabrón todo el año para que luego vengamos otros y te vaciemos la despensa en un abrir y cerrar de ojos. Por eso nunca se me han olvidado las palabras de mi señor natural, Sir Daniel, cuando llegó a la casa de mis padres y me llevo con él sin hacer demasiadas preguntas.

Llevo tiempo fijándome en ti y te quiero decir que vales para esto

¿Sabes una cosa? Llevo tiempo fijándome en ti y te quiero decir que vales para esto. Tienes cuerpo de hombre para ser tan joven, pero ante todo tienes corazón para ser un guerrero. Y tú, ¿qué prefieres? ¿La ruina que ya conoces o la aventura con nosotros?

Mis padres tampoco se lo pensaron tanto. De todas maneras, tampoco estaban en condiciones de decir que no a ese caballero que en la teoría les protegía, pero es que además les tentaron con una jugosa oferta: no volver a pagar impuestos jamás por el pequeño predio de tierra que no poseían. Todo eso a cambio de un hijo ya crecidito, por qué no, en la mejor edad para trabajar y con toda la vida por delante. Y tampoco nuestro señor local cedía tanto: ¿qué podía sacarles de más a mis padres, que eran las personas más miserables de la Tierra? Por el contrario, un soldado más en su compañía significaba más ganancias a la hora de presentarse a cualquier campaña que se pusiera por delante y una mayor protección personal para él. Y como yo ya había destacado desde niño, aparte de por mi fuerza, en los concursos de tiro con arco, obligatorios en todos los condados de Inglaterra, mi padre ya temía desde hacía tiempo que sería tarde o temprano reclutado.

Dejé mi casa, pues, para volver por allí en muy pocas ocasiones hasta que, un buen día, me llegó la noticia de que mis padres habían muerto. Durante mucho tiempo les había hecho llegar un buen dinero, que a menudo me descontaban de la soldada, y también pagué los gastos del entierro cuando me enteré de que hacía tiempo que se había celebrado el funeral y todo. Y es que al final, aunque uno no es un santo, siempre he creído que no es bueno tener cuentas con el de arriba y menos cuando uno se juega la vida cada día.

Lo único que pude sacar de todo aquello fue el apodo de Caracortada para siempre

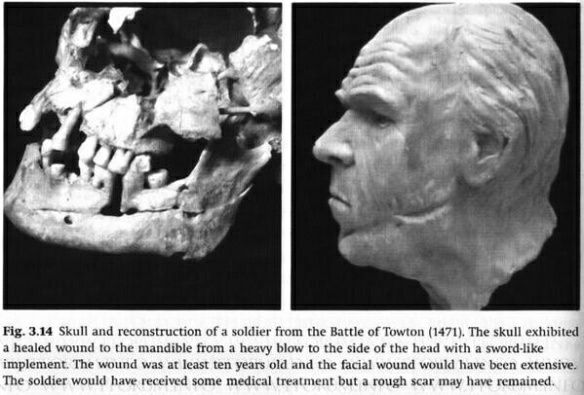

Los forenses e historiadores que investigan mi cadáver han especulado mucho sobre la herida de espada que cruzaba mi cara y que casi me cuesta la vida, pero al contrario de lo que puedan pensar eso no ocurrió en una batalla. Ni contra los yorquistas ni contra nadie que se hubiera cruzado en el camino de los Lancaster de alguna manera. Ese mandoble que me llevé en la cara y que me la partió para siempre, hasta el punto de que todavía vosotros habláis de este tema, quinientos años después, ocurrió más bien en una trifulca entre nosotros mismos después de una victoria. ¿Te lo puedes creer? ¡Apenas salíamos de un follón tremendo con esos mugrosos de York y resulta que casi me mata un compañero! Por eso siempre se comenta entre los de nuestra clase que no hay nada más peligroso que una celebración, pues cuando ya no hay enemigo al que combatir los buscamos en el compañero de al lado por cualquier tontería. Y como vaciábamos las tabernas sin piedad, apenas termina el combate, la cerveza y el vino se convierten en los peores consejeros para quienes venimos de jugarnos nuestra vida y de haber acabado con la de los demás.

Renuncio a contaros aquí por qué empezó todo, pues es una auténtica tontería, pero la cosa fue a más y nos calentamos tanto que terminamos discutiendo con la espada en la mano, aunque sin un desafío previo de ningún tipo. La verdad es que todo sucedió muy deprisa y mis reflejos estaban muy bajos después de tanto beber, por lo que apenas vi venir ese tajo que me alcanzó de lleno en el rostro sin protección ninguna. Menuda carnicería. Todo el suelo de la taberna quedó regado con mi sangre mientras intentaba encontrar refugio a tientas, detrás de cualquier mesa, en mi camino hacia la puerta, que apenas encontré para caer desplomado en un charco de mi propio tinto. Lo único que recuerdo con claridad es el dolor tremendo mientras me estaban cosiendo como podían, sobre la mesa de la propia taberna, antes de ser trasladado a la tienda de mi capitán y recibir allí los cuidados de su propio cirujano y su gente.

Mi agresor tampoco se fue de vacío. Mis amigos no quisieron denunciarlo ante nuestros superiores en común, puesto que todo había sido un asunto entre nosotros, pero ahí arriba siempre se enteran de todo y no tardaron en pedirle explicaciones. En obligarle a indemnizarme por casi haberme matado. Una compensación de la que yo no vi apenas nada, puesto que mi capitán lo tomó casi todo para sí con el argumento de que le habían inutilizado a uno de sus mejores hombres, por bastante tiempo, así como por el costo de mis cuidados y recuperación. Pero he de reconocer que no escatimaron en cuidados y caprichos mientras permanecí uncido a ese lecho de dolor, durante largas semanas, sin poder hacer apenas nada.

Lo único que pude sacar de todo aquello fue el apodo de Caracortada para siempre, ya hasta el fin de mis días, que tampoco estaban demasiado lejanos. Y la leyenda de haber sobrevivido a una herida que en la mayoría de los casos era no sólo irreversible, sino mortal de necesidad: un aspecto que era a la vez digno de piedad y de auténtico pavor, en especial para mujeres y niños, que no podían no mirarme cuando me cruzaba con ellos.

Tu trabajo es matar gente, papá

Cuando me hube recuperado de semejante trance de muerte, al volver a mi casa, mi mujer se echó a llorar según me vio acercarme y mis hijas me rodearon, con los ojos como platos, preguntando con insistencia qué me había pasado. La verdad es que no fue un momento agradable.

No es nada, pequeñas. Tuve un accidente en el trabajo, pero ya estoy bien.

¿En el trabajo? Tu trabajo es matar gente, papá.

Resulta bastante difícil ocultarle la realidad a unos niños que ven y escuchan todo lo que sucede a su alrededor, pero la menos engañaba era mi propia esposa.

¿Por qué no dejas ya esta vida y aceptas este aviso que Dios te ha enviado?

¿Qué quieres que haga si la guerra no ha terminado?

¡No me interesa la maldita guerra, hombre, sino tú! ¿Qué va a ser de nosotras si un día ya no vuelves?

¡Pues te buscas a otro, fíjate! Es lo que hacen todas las viudas para no pasar frío en invierno, ¿no es cierto?

¡Hablo en serio, señor! ¿Para qué seguir por una vereda que sabes que va a terminar mal? En cualquier sitio te pagarían muy bien para guardar una hacienda o como alguacil en una ciudad. Con tanto bandido suelto, vive Dios, la gente experta está muy bien valorada en todas partes.

Me debo a los míos, mujer. Ya lo sabes. Además, si los dejara tirados ahora, los míos no lo entenderían. Podrían pensar que me he ido con la competencia, incluso, en estos tiempos de tanto traidor suelto. En cualquier caso, tú lo sabes, si no voy yo, acabarían viniendo ellos a buscarme.

¡Es el momento perfecto para despedirte de esa gente, por favor, que ya te la has jugado bastante!

Esa gente de la que hablas son mis camaradas y no los voy a dejar por una pequeña herida que sólo me molesta al masticar, así que aprende a hacer purés como Dios manda y déjame tranquilo. ¿De acuerdo? No traigo ganas de discutir, como comprenderás, sino de descansar.

Esto último era bastante obvio y ella no insistió más, aunque en sus ojos se veía la desesperación de quien te quiere y no te puede cambiar.

Esto no es vida. ¿Sabes? Nunca sé si vas a regresar ni cuándo.

¡Pues si no te gusta mi camino te puedes salir cuando quieras! ¿De acuerdo? ¡Aquí tienes para ti y para las niñas!

Y le lancé una bolsita de monedas que, al chocar con el duro suelo, escaparon rodando mientras mis hijas se apresuraban como ardillas a capturarlas.

¡Volveré para cenar! ¡Y espero que te hayas calmado para entonces, vive Dios!

Y me eché en el camastro cuan largo era, dolorido aún por los golpes más recientes y las interminables caminatas, aunque satisfecho de haber llevado algo de dinero a casa después de todo. La verdad es que nunca ahorré lo suficiente como para comprar un caballo y cuando pude hacerme de alguno, de cualquier manera, inclusive como legítimo botín, lo vendí sobre la marcha para sacar ese dinero extra que siempre he necesitado para seguir adelante. Y la verdad es que hubiera sido la mejor inversión, en cualquier momento, puesto que un caballero cobra el doble que un arquero profesional como yo, pero uno está metido siempre en la maña y nunca es buen momento para pensar en el futuro, ni siquiera el inmediato. Y como siempre nos adeudaban pagas y se dependía tanto del botín, siquiera para subsistir en estos tiempos de miseria, pues al final te lo gastas todo según te viene, sin pensarlo demasiado.

Sólo tenemos una oportunidad de vivir y morir y yo elegí morir como soldado

Sólo tenemos una oportunidad de vivir y morir y yo elegí la mía: morir como soldado. ¿Quieres nadar y guardar la ropa? Pues no se puede tener todo. La vida de un soldado, como la del marino, está llena de aventuras fuera de casa que no hacen un fácil maridaje con a la más mínima intención de tener una familia, pero mucho menos si esa guerra es civil. Porque no hay descanso posible para nosotros, por demasiado tiempo, en lo que podemos llamar un hogar. Y las continuas ausencias por tiempo indefinido, muchas veces para siempre, ponen a prueba la paciencia ya está la lealtad de la mujer más santa del mundo. Yo mismo me ha costado con las mujeres de muchos compañeros a las que había que consolar de alguna manera por la falta de cariño de esos desagradecidos. Y al final uno se acostumbra a esta vida cuartelera, siempre de campaña en campaña. Y es que uno lleva la guerra dentro de tal manera que la profesión no es más que un modus vivendi, pero no cambiaría lo que he vivido ni por todo el oro del mundo.

Cuando acabe esta maldita guerra y dejemos de matarnos entre nosotros, os lo aseguro, Inglaterra tendrá el mejor ejército del mundo con diferencia. Y franceses y españoles volverán a temblar ante el zumbido de nuestras flechas y el tronar de nuestros cañones, en los cuales nos estamos haciendo unos grandes expertos. ¿Será la pólvora el fin de nuestro poderío como arqueros invencibles?

En todo lo vivido me quedo con la alegría de vivir que encontré en la inconsciencia de una existencia en la que sólo ha contado el día a día. En gastar la soldada tan pronto como nos era entregada mientras esperábamos con ansia una nueva campaña para volver a cobrar algo. Así de inconscientes éramos la mayoría o, por lo menos, la gente con la que yo me codeaba, aunque muchos otros eran más hormiguitas y ahorraban todo lo que podían. En cambio, otros, habiendo ganado tanto dinero, no sólo no fueron capaces de guardar nada para el futuro, sino que se fundieron hasta lo poco que le podían haber dado a las familias para que tuvieran para comer. Un pecado muy grande que clama al cielo y del cual yo no he participado, pues he mantenido hasta el final las dos familias que he creado en mi larga y aventurera vida. Como poco, no podrán decir que les ha faltado lo más indispensable, mientras que he procurado que mis hijas mayores puedan servir en las casas más altas del linaje Lancaster.

Es la vida que hemos elegido

También llegó el día en que mi mentor en este mundo azaroso, mi viejo señor Sir Daniel, también se cruzó en mi camino y pudo comprobar lo difícil que resultaba reconocerme después de semejante golpe de suerte. Se trataba ya de un anciano que de milagro había llegado a viejo en un país en el que la violencia y la miseria campaban por igual a sus anchas por todos los rincones. Inclusive para aquellos que hacían posible ese estado de anarquía y matonismo, como el propio Sir Daniel, ya que de continuo tomábamos todos de nuestra propia medicina y yo el primero.

Parece que tuviera delante al niño que conocí y que se hizo un hombre demasiado deprisa. Es la vida que hemos elegido, razonó. ¿Elegir? ¿Qué elección tuve yo entre unos padres arruinados y la ambición de ese caballero, miserable en todos los aspectos ahora muy venido a menos? Por si fuera poco, yo de sobra sabía que Sir Daniel no era de los valientes que se meten de buenas a primeras a partirse la cara en primera línea. ¿Para qué? ¡Si para eso nos tenía a los demás, por supuesto! A los incautos que reclutaba de forma generosa para sus caciques Lancaster, siempre ávidos de nueva carne de cañón para sus guerras.

Es una buena vida. La mejor, le contesté, con una risotada que le sobresaltó un poco. ¿Y cómo podía ser de otro modo si podría matarlo con un estornudo? Por un momento, me planteé cruzarle la cara antes de marchar, o darle un cabezazo y dejarlo ahí sentado, pero es que nunca fui un abusón. Y seguí mi camino junto a mis compañeros como si nada, pues, ¿qué se pensaba ese pobre hombre? ¿Que todavía le iba a dar las gracias por haberme exprimido como a un limón cuando era joven? Y eso por no hablar de lo que no sacó de las costillas de mis pobres padres, por supuesto, antes de llevarme consigo con apenas quince años cumplidos. ¡Hasta luego, viejo! ¡Saluda a Satanás de mi parte cuando te llegue la hora, que ya te faltará poco!

Y ahí lo dejé, plantado como un árbol. Con los recuerdos de tiempos mejores y su imposibilidad de seguir involucrando a nadie en sus aventuras guerreras por toda Inglaterra. Era obvia la nostalgia que Sir Daniel sentía por sus tiempos gloriosos, cuando se dedicaba a alquilar sus servicios aquí y allá para la alta nobleza. Para proteger un lugar concreto o irnos a machacar a cualquiera que nos mandasen: ésa era nuestra rutina como soldados. Y la verdad es que gracias a él pude aprender esta profesión y conocer mundo en compañía de hombres de armas de verdad, con quienes compartí un montón de aventuras diversas. Unas veces en la victoria y otras en la derrota, pero siempre mirábamos al futuro de frente y vivíamos el día a día, que es lo más importante cuando te dedicas a esto. Disfrutar de la juerga y las buenas mujeres, eso siempre, mientras haces algunos que otros planes tabernarios con los compañeros, aunque sea a sabiendas de que mañana podrías no estar aquí. Como me dijo una novia que tuve de joven: siempre hay un día que es el último.

Siempre hay un día que es el último

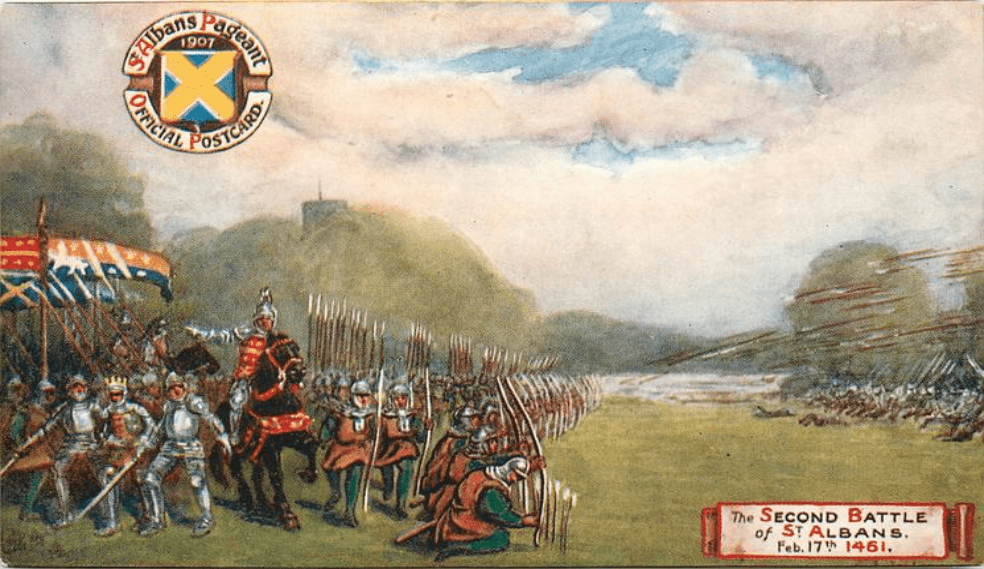

Ese Domingo de Ramos nevó muchísimo y la carretera de York se encontraba escondidas bajo un manto blanco que igualaba todo el paisaje. Hacía mucho frío y nos calentamos como podíamos, con hogueras que se encendían por todas partes en cuanto se hacía alguna parada en algún lado. Y los veteranos hacían valer su derecho a estar más cerca de la lumbre, por supuesto, ante una creciente masa de recién llegados al oficio. Mozalbetes y gente ya entrada en años, pero nuevos al cabo, que venían a sustituir a los que se habían ido quedando por el camino. Inclusive los muchísimos veteranos que habían huido a cualquier sitio, lejos de su atormentada patria, o que se habían escondido en cualquier aldea recóndita, para vivir tranquilos, de lo poco o mucho que hubieran podido ahorrar en tantos años de barbarie. Pero lo cierto era que resultaba muy difícil escapar de los capataces de York o Lancaster, que peinaban cada pequeña población del país para buscar hasta al último rezagado, si bien yo siempre pensaba que lo más difícil del mundo era escapar de uno mismo.

Conscientes de que el personal estaba cada vez más harto de la guerra, que parecía que nunca iba a acabar, los jefes habían mentalizado a la tropa de que la próxima sería la última batalla y que, para bien o para mal, ése sería el último esfuerzo que se pediría a todo el mundo. Y nos constaba que en el otro bando se habían juramentado en lo mismo: a no hacer prisioneros y acabar de una puñetera vez con un problema de familia que nunca se terminaba de resolver, pero que los mantenía alejados de sus familias y de una paz que todos ansiaban en el fondo.

No sé si es que ya me estaría haciendo viejo, pero recuerdo como si fuera hoy la misma sensación de un nudo en el estómago cuando sabes que la batalla está a punto de empezar. Unos nervios a los que no te acostumbras nunca, por muchas ocasiones en las que te hayas visto metido en este lío, pero, ¿qué otra cosa se puede hacer? Como siempre decía Sir Daniel: es la vida que nos ha tocado y que hemos elegido y no hay más. Lo único que nos queda es pedirle a Dios que nos ayude y perdone nuestros pecados, que en mi caso no eran pocos.

Señor misericordioso: perdona mis faltas como yo también he perdonado a los que me han ofendido.

Y me persigné como tantos, como casi todos, mientras se me pasaba por la cabeza que me había olvidado otra vez de pedir la extremaunción. Por fortuna, menos mal, varios clérigos nos acompañaban a todas partes y nos bendecían in extremis, al pasar con cruces frente a las prietas filas, antes de tan azarosa ocasión.

¡Arqueros, a primera línea!

Los aludidos empuñamos nuestras armas y avanzamos hasta esa vanguardia en la que abriríamos fuego, a poder ser, antes de que nuestros colegas de enfrente hicieran lo mismo contra nosotros. Porque aquí no nos estábamos enfrentando a los pesados y lentos soldados franceses, de los tiempos de nuestros padres, cuando los pobres no eran capaces de llegar nunca intactos hasta nuestras líneas. Nada que ver con el tiempo que me tocó vivir a mí, pues los franceses se habían hecho ya expertos en contrarrestar nuestras tácticas y nosotros, por nuestra parte, nos habíamos especializado en matarnos entre nosotros con nuestras armas de toda la vida. Como se decía en mis tiempos por toda Europa, que nos temía: los arcos ingleses siempre disparan primero.

¡Maldito viento y maldita nieve y la madre que los parió, joder! ¡No se ve nada!

En seguida nos dimos cuenta de que el viento iba a jugar en nuestra contra, pero ya era tarde para que nuestros capitanes pudieran reaccionar sin ponerlo todo peor y una salva de flechas llovió sobre nosotros con un ruido estremecedor. Justo cuando nos disponíamos a otear al enemigo en medio de esa ventisca de nieve, en la que parecía imposible que nadie pudiera luchar. Pero las flechas de los arqueros yorquistas se vieron impulsadas por semejante vendaval y cayeron con fuerza increíble por todas partes, entre los nuestros, provocando más destrucción y caos que de costumbre debido a la escasa visibilidad. Y los torsos y los rostros de nosotros, los arqueros, estaban más expuestos que los de nadie, por lo que pude escuchar los aullidos de dolor de los menos afortunados mientras los ilesos, impasible el ademán, paramos en seco y lanzamos a ciegas nuestra propia salva. Sin esperar orden ninguna. Porque dábamos por hecho que si las flechas de ellos nos daban a nosotros también iba a pasarles lo mismo a los yorkistas, pero el viento fortísimo peleaba para su bando y apenas soltamos los tiros fuimos conscientes de que se iban a quedar cortos. Y así estuvimos por un rato, que se nos hizo larguísimo, recibiendo las salvas de ellos y sin poder hacerles apenas daño con las nuestras. Pero no pasó mucho tiempo hasta que nuestros jefes ordenaron el avance general hacia las líneas enemigas, bajo una tormenta de flechas, y entonces empuñamos otro tipo de armas más contundentes.

¡Es hora de devolverles los golpes a estos cabrones!

¡Vamos, coño, que somos más que ellos! ¡Es hora de devolverles los golpes a estos cabrones!

Así nos dimos fuerza unos a otros mientras recorríamos a marchas forzadas, aunque sin perder la formación, un camino que se nos hizo también muy largo hasta llegar a las filas enemigas. Una marcha infernal hacia unos yorkistas que nos esperaban sin ninguna prisa para empezar el verdadero combate cuerpo a cuerpo. ¡Menudo infierno! A las penurias habituales de golpes por todo el cuerpo y agotamiento, aunque animados por la certeza de que éramos más que ellos y podíamos ganarlos por cansancio, se unía el frío glacial de esa ventisca que no cesaba. Y los yorkistas tiraban contra nosotros a placer, con sus flechas impulsadas por el viento, cada vez a más corta distancia y con mejores resultados. Y entonces, por fin, al llegarnos hasta ellos, nos abalanzamos sobre sus filas y se escuchó un brutal choque metálico de armas.

¡Por el Rey! ¡Por Inglaterra!

La verdad es que tuvimos la victoria en la mano todo el tiempo: habíamos empezado muy fuertes, hasta el punto de que esos mugrosos estuvieron cerca de romperse en el flanco izquierdo. Y al ser superiores en número les empujábamos hacia su retaguardia y les estábamos comiendo terreno. Todo ello mientras celebrábamos con aullidos los enemigos heridos, por mano propia y de los compañeros, a los que nos apresurábamos a rematar en cuanto teníamos ocasión. También sacábamos como podíamos hacia retaguardia a los camaradas que eran asimismo abatidos, aunque había momentos en que teníamos que pasar por encima de los propios cuerpos palpitantes de quienes acababan de pelear a nuestro lado. Era una lucha sin cuartel y ya no peleábamos más por Lancaster ni por su puñetera madre: luchábamos por nosotros mismos y el compañero que tenías a tu lado y que todavía respiraba. Luchábamos, pues, por la victoria total y definitiva, a sabiendas de que de otro modo acabaríamos muy mal.

¡Ya están cediendo! ¡Un esfuerzo más y son nuestros!

Llevábamos horas de matanza sin parar, sin poder descansar ni comer nada ni beber

Llevábamos horas de matanza sin parar, sin poder descansar ni comer nada ni beber, salvo fugaces tragos que apurábamos mientras los compañeros te daban un relevo. Y ya nos estorbaban por doquier los montones de cadáveres y heridos sobre los cuales nos tocó estar en liza durante todo ese tiempo. Con arengas que venían desde atrás y desde el frente, por parte de los capitanes, mientras unos y otros manteníamos nuestra esperanza en el número o en que el contrario estaba ya flaqueando. O en la caballería propia que sin duda ya estaría a punto de resolver el encuentro, como pasaba tantas veces en las batallas, cuando infantería y arqueros no éramos ya sino una masa bruta reducida a una ciega masacre.

También sabíamos que el que tuviera la tentación de retroceder en la formación, para mirar por su propia vida, tenía todas las posibilidades de encontrarse de frente con la guardia pretoriana de los nobles. Con los propios compañeros de filas, que recobraban un poco el resuello un poco más atrás de la primera línea. Y esa muerte que temías por enfrente te podía llegar entonces por la espalda, a manos de tales camaradas y jefes. Porque a nadie le gustan los cobardes cuando las vidas de tantos dependen de que actuemos como uno solo.

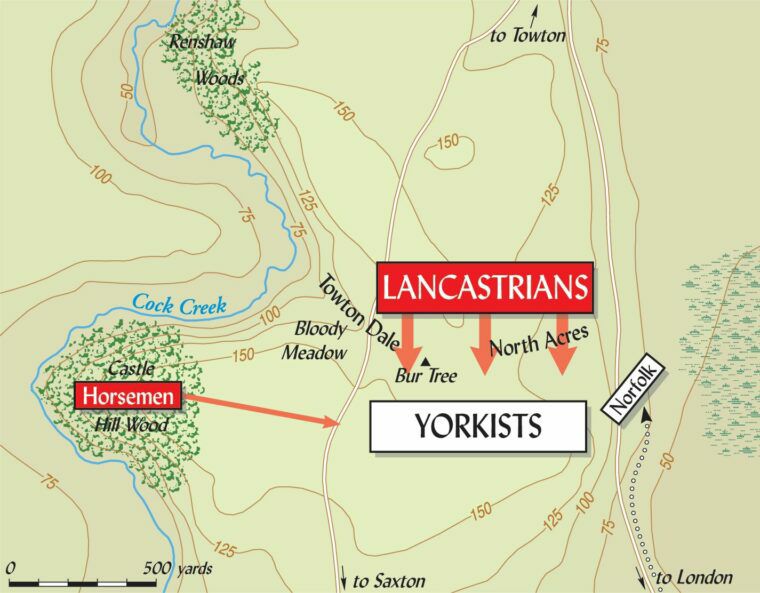

Todos teníamos la seguridad de que era cuestión de tiempo que los yorquistas se vinieran abajo. Nuestros números eran mejores y con esa ventaja nos relevábamos mejor en la pelea, pues, ¿qué os creéis? ¿Que éramos superhombres capaces de luchar a brazo partido durante horas sin descansar? De ahí la importancia de contar con refuerzos y los refuerzos llegaron, por desgracia, pero no para nosotros, cuando un destacamento de hombres frescos de York arribó al campo de batalla y atacó nuestro flanco izquierdo. Desde ese momento, para nuestra frustración, ya no pudimos contar más con reservas y fueron ellos los que empezaron a empujar hacia adelante con fuerzas renovadas.

En ese momento empezaba, para los derrotados, una segunda batalla que era más azarosa y desesperada

En vano nuestros jefes nos pidieron que aguantásemos, era imposible, después de tantas horas de agotamiento para el final encontrarnos con esto. Con que el enemigo se reforzaba a última hora y contraatacaba con fuerzas renovadas, parecía mentira, cuando estábamos ya a punto de pasarles por encima. Y al igual que ya había vivido en otras ocasiones, tanto en las victorias como en las derrotas, un griterío ensordecedor sacudió a ambos bandos. Era un clamor brutal que venía de las filas enemigas y que vitoreaba el nombre del clan vencedor.

¡York!

En ese momento empezaba, para los derrotados, una segunda batalla que era más azarosa y desesperada que la batalla en sí misma. Una carrera a vida o muerte para escapar de una sentencia segura que ya les rondaba, como enemigos del rey que allí mismo se había proclamado y, por tanto, fugitivos de la justicia a mano armada de sus propias tropas. Y la masacre por ambas partes derivó en cacería contra un único bando, que ya se desparramaba por todas partes, en un ciego intento de salvar cada uno su pellejo y a sabiendas de que el último en correr sería el primero en ir con San Pedro. Contingentes de soldados que huían como bien podían, en grupos cada vez más pequeños y confiando en no ser la próxima víctima de los yorquistas, que nos pisaban por todas partes los talones y nos mataban a placer, para robarnos y cobrarse su presa sin dificultad.

Sin comerlo ni beberlo, yo mismo me vi como conductor improvisado de uno de estos grupos heterogéneos de combatientes, la mayoría de ellos desconocidos para mí, pues en la huida nos habíamos mezclado todos en una carrera desesperada, como pollos sin cabeza, pero nos encontrábamos en un entorno hostil donde la naturaleza nos ayudaba y al mismo tiempo planteaba a obstáculos insalvables. La propia ventisca que nos ocultaba a la vista del enemigo, para empezar. Y mientras, los ríos, con su torrente gélido, ofrecían a la par una promesa de salvación y una amenaza.

¡Vamos, León! ¡Lo vas a conseguir!

¡Vamos, León! ¡Lo vas a conseguir!

Así me decía a mí mismo y, la verdad, ya había sido un milagro escapar vivo del combate a muerte en la primera línea de batalla. Pero cruzar en la desbandada general ese riachuelo en el que se agolpaban miles de hombres, ciegos en su huida, pasando unos sobre otros y ahogándose no pocos de ellos en el esfuerzo, se ofrecía ahora como un desafío mucho más fuerte.

No por aquí, les dije a los que me seguían, tomando en cambio un camino paralelo al curso del pequeño río, pero que suponía un cierre perfecto para que nuestros perseguidores pudieran darnos caza por la espalda. Desprovistos de parte de nuestras protecciones y armas, para poder correr mejor, ofrecíamos entonces un blanco perfecto para las flechas y cualquier golpe que nos lanzasen. De hecho, los alaridos de muerte y terror de nuestros camaradas, a nuestras espaldas, sonaban como un augurio de lo que a nosotros mismos nos iba a pasar si no espabilábamos. Y aunque era obvio que no podíamos aventurarnos a pasar el río por donde tantos estaban ya ahogándose, pisándose unos a otros, también lo era que no podíamos recorrer la ribera de ese cauce toda la vida. De hecho, pude ver cómo un buen número de arqueros enemigos se encaramaban a un pequeño altozano para cazar a los incautos que pasáramos a sus pies.

¡Ahora o nunca! ¡Al agua, muchachos!

Y me lancé yo mismo al lecho frío del río helado, cortándome con las zarzas y ramajes espinosos que lo rodeaban, mientras mis compañeros de huida se aventuraban tras mis pasos. Después de todo, no era un río tan profundo y aun con botas y otra parafernalia bélica era posible cruzarlo sin problemas.

¿Aguantaría las vejaciones y las torturas o me lanzaría contra ellos?

Aún no estamos salvados, les recordé a mis compañeros, uno de los cuales cayó herido en ese momento, de un flechazo que le vino de la otra parte del río. Pero nadie se paró a ayudarlo.

Antes que eso, emprendimos la más alocada carrera a través de la nieve, en dirección hacia otra hilera de árboles que se adivinaba en el horizonte, a través de la tormenta. ¿Sería otro río y, por tanto, otra trampa, a la vez que otra promesa de evitar que nos cogieran? Muchos de nuestros compañeros habían pasado el riachuelo anterior sobre puentes humanos formados por los cadáveres de tantos camaradas abatidos y ahogados, pero esa planicie tan extensa se antojaba una auténtica trampa para lobos. Y mi instinto de supervivencia me decía que teníamos que hacer algo diferente a lo que estaba haciendo la mayoría, pues con ello se atraía también la atención de la mayoría de los enemigos que andaban detrás de nuestros pasos, pero no había mucho lugar para la improvisación y el escondite en un campo de cultivo cubierto de nieve. Por si fuera poco, cuando nos quedaban apenas unas cuantas yardas por cubrir, siempre sin dejar de correr, aunque estábamos exhaustos, la caballería enemiga apareció por uno de los flancos. Y describió una amplia parábola que nos cortaba de cuajo la retirada, luego ahora sí que estábamos perdidos. Sin jinetes propios que ya habían emprendido la huida hacía tiempo, facilitados por sus caballos, no teníamos esa protección tan fundamental. Y la gente de nuestro bando que iban por delante y por detrás de nosotros ya estaban entregando sus armas, por lo que esos yorkistas no tardarían en tenernos a todos bien atados. Una situación por la que yo jamás había pasado, gracias a Dios, en mis más de treinta años de continuas campañas y combates.

¿Me dejaría coger preso? ¿Aguantaría las vejaciones y las torturas y una muerte atroz o me lanzaría contra ellos, martillo en mano, para morir como un hombre de una forma más digna? ¿Cabía esperar cuartel de quienes habían estado a punto de ser barridos de esos mismos campos por nosotros? Su joven rey no iba a mostrarse misericordioso con un partido de Lancaster que había asesinado a su padre y hermano, de la manera más cruel, pero sus subalternos tal vez sí mostrasen alguna piedad con quienes no éramos, como ellos mismos, sino ejecutores de la feroz política de otros.

¡Soltad las armas! ¡Dejad que os amarremos y todo irá bien! ¡La batalla ha terminado!

No me fío yo de éstos

Esto nos aseguraban los cabecillas del ejército yorquista, desde sus caballos, mientras iban cerrándonos más y se hacían cargo de tantos hombres, que se entregaban en masa cuando ya no tenían fuerzas para nada. Ni siquiera para suplicar. Luego mucho menos para una última y desesperada carrera hacia una más que hipotética salvación en medio de esa cacería. Y yo mismo era de los más cansados de todos, con mis 50 años a cuestas y rodeado de gente que era en su mayoría más joven. Pero todos a una nos resistíamos a entregarnos con las manos atadas. ¿Cumpliría el enemigo esa promesa mutua de no hacer prisioneros y acabar de una vez con la guerra?

No me fío yo de éstos, les dije a mis compañeros más cercanos, pero sin evitar que me escucharan también otros. Tomad un poco de resuello y volvemos a correr ahora mismo hacia el río: dudo mucho que se tiren al agua para ir detrás nuestro. ¿De acuerdo?

La mayoría estaba ya resignada a su suerte, pero unos pocos asintieron en silencio y esperaron mi señal, que no se hizo esperar. Fue justo cuando vi que unos yorquistas abatían de un golpe a un prisionero, a poca distancia de donde nos encontrábamos, lo que encendió de inmediato mi instinto de supervivencia y me hizo correr mientras animaba a los otros a seguirme.

¡Deprisa, deprisa! ¡Hacia el río! ¡Si llegamos allí, estamos salvados!

Pero yo mismo no me creía esto. Las fuerzas me abandonaban ya del todo y dudaba mucho de hasta que fuera capaz de vadear un río si tenía que dar veinte brazadas con las defensas puestas. Hacía ya mucho que me encontraba en el límite de mis fuerzas y, sin embargo, corrí como un ciervo con mi compañía de fugitivos, aunque a sabiendas de que no todos lo íbamos a conseguir. Ni mucho menos. Un buen golpe de caballos acudió a donde nosotros y literalmente nos pasaron por encima, sin escatimar patadas y mazazos: era nuestro último intento y habíamos fracasado, pero además éramos ya reos de muerte por habernos resistido hasta el último momento.

¡Parece que tenemos algunos rebeldes! ¡Atadlos bien! ¡Es hora de enseñarles a obedecer a su verdadero rey!

¿Quién te hizo eso en la cara, amigo?

Con las manos a la espalda fuimos atados, ahora sí, a expensas de que decidieran qué hacer con nosotros. La muerte nos rondaba ahora muy próxima mientras nos conducían hacia quién sabe dónde, pero alguien se fijó en mi rostro por el camino y le llamó la atención, por supuesto, para hacer mofa y befa a mi costa.

¿Quién te hizo eso en la cara, amigo? ¡Espero que no fuéramos nosotros!

No, descuida, que fue uno de los míos, contesté, con una sonrisa sardónica, pues esperaba y con razón que les hiciera gracia esto. ¿Aliviaría con estos chistes la pena que me aguardaba?

¿Habéis escuchado? ¡Ellos mismos se matan entre sí! ¡Con razón les faltaron fuerzas para ganarnos hoy, vive Dios, cuando éramos muchos menos!

Tampoco creo que vaya a haber otra ocasión como ésta, respondí, sin dejar de caminar. ¡De todos modos soy ya muy mayor y ésta iba a ser mi última batalla!

Por supuesto que lo va a ser, sentenció uno de los que me arreaban, con una patada en el trasero, que me hizo caer cuan largo era. ¡Ahora tienes derecho a una jubilación definitiva como premio por tu lealtad al Rey Eduardo, hijo de puta!

La comitiva de presos siguió su angustioso camino hacia Towton, en la carretera de York. Por el camino se escuchaban los rezos y algunos gemidos de quienes sabían que todo aquello tenía mala pinta. Que el derrotado Rey de Lancaster no dispondría de muchas fuerzas, después de una derrota tan terrible, por lo que era dudoso que pudiera acudir en nuestra ayuda de ninguna manera ni que interesase a nadie, una vez que nos despojasen de todo, la suerte de unos rebeldes pobres por los que nadie iba a pedir rescate.

Que Dios se apiade de vosotros, nos dijo un yorquista. Otro simple soldado que custodiaba nuestro triste camino hacia el Calvario y que nos miraba como un soldado y un inglés debería mirar a otro. Han vuelto a repetir la orden de que acabemos con todos vosotros y empezando por los nobles más altos. Está claro que nuestro Rey quiere hacer limpieza y cuenta nueva y, si lo piensas, en las mismas estaría yo de haber ganado vosotros.

Sus solidarias palabras sólo venían a confirmar lo que ya todos habíamos ido aceptando en esa última hora. Y nuestros pensamientos como prisioneros volaban hacia los numerosos supervivientes que sí habrían encontrado el camino hacia la salvación, en su frenética carrera por los campos, aunque tendrían que espabilar si no querían retrasar el mismo destino que nos esperaba a nosotros en esos momentos. Porque los yorquistas estaban por todas partes, buscando a esos sobrevivientes de la batalla y la cacería posterior. Y una partida de jinetes vino a su encuentro por la carretera y se detuvo ante nosotros para que su jefe, un caballero galés, diera algunas órdenes a esa tropa que nos conducía.

¿A dónde los estáis llevando? El Rey ha dicho que no quiere prisioneros, así que ya los estáis despachando ahora mismo. Necesitamos más gente para ir a buscar a los que han escapado, ¿entendido?

Van a morir sin haber sido hombres de veras

Dicho y hecho, nuestros captores nos sacaron de la calzada y en mitad del campo nos rodearon, en el ademán más siniestro posible, antes de empezar a arrancar las vestimentas de mis compañeros. Y es que tal vez mi herida del rostro los animase a dejarme para el final, pero ese momento no podía tardar y también a mí me tiraron al suelo, cubierto de nieve, para empezar a despojarme de botas, pantalones y túnica. La verdad es que era bochornoso tener que sufrir todo esto antes de morir y no se lo puse fácil a esos cabrones, aunque un par de puñetazos en la cara me hicieron recordar que había una cicatriz debajo. ¡Cuánto dolor e impotencia! Pero había que mantener la compostura donde otros ya suplicaban, en especial los más jóvenes, que ni siquiera habían tenido tiempo para interiorizar de verdad lo que era esa vida de soldado y los peligros a los que uno se expone. Incluso fuera de la batalla.

Van a morir sin haber sido hombres de veras, pensé, en un arrebato filosófico y sentimental de última hora. La verdad es que sentí mucha pena por esos mozos, tal vez como reflejo de lo que sentía también por mí mismo. Ese muchacho había tenido la desgracia de haberse estrenado en el día equivocado y en el lugar menos adecuado, pues en otras ocasiones había alguna posibilidad de que un muchacho como él se salvara de la horca. Pero no ese día. En realidad, era como verme a mí mismo cuando apenas había empezado en esto. Con esa inconsciencia de los años mozos que todo lo esperan y nada temen. Pero la cosa no estaba para delicadezas cuando los alaridos de un compañero me convencieron, ahora ya del todo, de que se iban a tomar algún tiempo antes de darnos cristiana sepultura. Unos gritos de horror que venían mezclados con las risitas infantiles de los que estaban volcados sobre un joven camarada, según parecía, haciéndole algo con un cuchillo en la cara.

¿Qué estáis haciendo?

Así les preguntaron sus propios compañeros, pero esto no hizo más que excitar su concepto de la diversión posterior a la batalla.

Pues lo que estás viendo: ¡me voy a hacer un collar con estas orejitas! Como no tienen mucho botín encima, estos pobres cabrones, por lo menos me divierto. Y me sirve para fardar en mi pueblo.

Mejor mátalo antes, dijo otro, tal vez compadecido de nuestro sufrimiento. No hay quien aguante esos chillidos de cerdo, ¿no te parece?

Poco dispuesto a tolerar que me hicieran eso a mí, cuando además les sacaba tanta experiencia a esos cuervos, me levanté como pude a pesar de mis ataduras. Por un momento, uno de mis captores se sobresaltó, ya que le sacaba varias cabezas, pero un fuerte martillazo en mi rodilla me devolvió al nevado suelo en el acto.

¿Será posible que me vayan a matar con mi propia arma?

Así pensaba cuando varios de estos bandidos se volvieron hacia mí y empezaron a golpearme ellos también, con toda la variedad de armas que se manejaban en la infantería inglesa de mi tiempo. Y con tanta vesania lo hicieron que noté que alguno de mis dientes reventaba en mi boca, aunque apenas me habían tocado la cara aún, por la rabia y el profundo dolor que me causaban, aunque era obvio que no querían matarme todavía. Por eso dirigían sus golpes hacia mi torso, abdomen o piernas, si bien yo ya intuía que les quedaba poco para terminar y me encomendé a nuestro Señor Jesucristo.

Este Cara Cortada quiere dar guerra hasta el final

Este Cara Cortada quiere dar guerra hasta el final, ¿no es cierto? ¡Pues que sepas que tus orejas van a quedar estupendas en mi collar!

Era un pensamiento tenebroso, lleno de bochorno para quien había sido un gran soldado al servicio de su patria, pero ya me daba todo igual. El frío era cortante y no tendrían muchas ganas de perder más tiempo con nosotros. ¿Para qué? Esa noche, los de York celebrarían una gran fiesta, sin duda alguna, presidida por el propio Eduardo IV en persona. Una fiesta parecida a las que yo mismo pude disfrutar después de algunos triunfos del pasado, quién lo diría, contra esa misma gente que esa tarde me martirizaba. Y el crujido de mi cráneo al ser machacado fue lo último que pude escuchar, entre aullidos salvajes, antes de que todo se volviera tinieblas.

La verdad es que no he tenido buena suerte, justo al final de mi vida, cuando ya pensaba en retirarme de todo esto y pedir mi honrosa licencia, después de tantos golpes dados y recibidos por la Patria y por la puñetera Casa de Lancaster. Porque eso se suponía que iba a ser la batalla en la que tantos buenos ingleses, acompañados un buen número de escoceses y galeses, y sin contar a los mercenarios de otras naciones, realmente vieron acabadas su guerra y su vida para siempre. Sin embargo, tras mi muerte y la derrota de los míos, después de apenas diez años de tranquilidad, los York recibieron el regreso a Inglaterra de un tercer linaje, los Tudor, que al final se terminaron llevando el gato al agua. Y así fue que la gente de Lancaster y York se nos partimos la maldita cara durante generaciones, como auténticos idiotas, para que luego otros terminasen coronando a su propio rey.

Esta extraordinaria casa medieval en Exeter, que se cree fue construida alrededor del año 1450, es un raro vestigio del pasado remoto de la ciudad. Su diseño con entramado de madera, con pisos superiores voladizos, ventanas con cristales emplomados y vigas de madera expuestas, refleja el estilo arquitectónico de finales de la Edad Media. A medida que Exeter creció y evolucionó a lo largo de los siglos, la casa permaneció como testigo silencioso de la transformación de la ciudad, hasta que, a mediados del siglo XX, se vio amenazada por los planes de desarrollo urbano y expansión de carreteras.

En 1961, en lugar de permitir que este tesoro histórico fuera demolido, se tomó una valiente decisión para salvarlo. Ingenieros asumieron la compleja tarea de trasladar toda la estructura a 67 metros de su ubicación original. La operación implicó reforzar el antiguo armazón, levantar el edificio de sus cimientos y moverlo centímetro a centímetro sobre raíles especialmente preparados. Fue un esfuerzo tan audaz como delicado, que permitió conservar la integridad de una estructura de casi 500 años y demostró una notable combinación de respeto histórico y habilidad en la ingeniería moderna.

Ahora, en su nueva ubicación, la casa sigue siendo un símbolo orgulloso y poderoso del compromiso de Exeter con la preservación del patrimonio. Los visitantes se sienten atraídos por su encanto medieval, pero también por la inspiradora historia de cómo fue salvada. Esta casa no solo representa una época pasada, sino que también es un testimonio de lo que se puede lograr cuando se valora la historia, no sólo por lo que fue, sino por todo lo que aún puede ofrecer hoy en día.