El Golfo de Vizcaya es una de las zonas del mar Cantábrico con mayor presencia de cetáceos. Delfines, orcas, rorcuales y hasta la esquiva ballena franca glacial transitan por estas aguas, convirtiéndolas en un lugar privilegiado para el avistamiento de estos majestuosos animales. Hoy comentaremos la realidad de las ballenas en el Mar Cantábrico y de otras especies que nos han visitado, como focas y misteriosos calamares gigantes, que en la costa astur-cántabra gozan de uno de sus mayores santuarios submarinos.

Especies de ballenas en el Cantábrico (y otros cetáceos)

A lo largo del año, cerca de una veintena de especies de ballenas y delfines recorren esta zona del Atlántico. Entre ellas, destacan la ballena azul, el rorcual común, la ballena picuda, el zifio de Cuvier, los calderones y diversas especies de delfines. Esta gran biodiversidad ha dado lugar a numerosas empresas especializadas en excursiones para el avistamiento de ballenas en Cantabria.

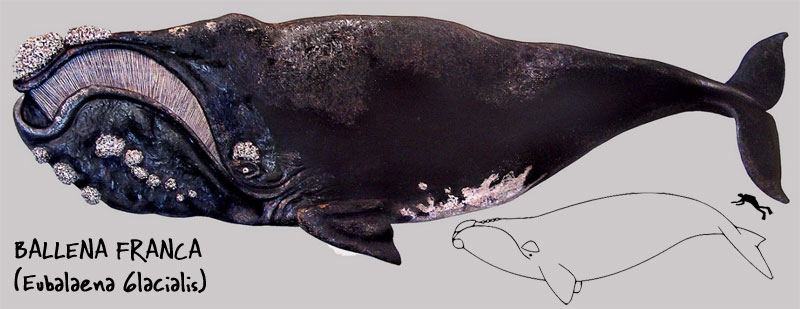

La ballena franca glacial en el Cantábrico

Conocida históricamente como la «ballena de los vascos», la ballena franca glacial ha estado al borde de la extinción debido a la caza intensiva que sufrió durante siglos. Su comportamiento dócil y su gran contenido en grasa la convirtieron en un objetivo fácil para los balleneros. Hoy en día, es una de las especies de ballenas más amenazadas del mundo. En el Atlántico Norte occidental quedan aproximadamente 400 ejemplares, mientras que en la zona oriental su presencia es tan escasa que los científicos temen que ya no haya poblaciones viables.

A pesar de la creencia común de que la caza de ballenas vascas fue responsable de la disminución de la ballena franca del Atlántico, estudios genéticos han demostrado que, en las estaciones balleneras de Labrador, los vascos cazaron principalmente ballenas de Groenlandia, con sólo unos pocos ejemplares de ballena franca del Atlántico. Pero esto también se pudo deber a la práctica extinción de la ballena franca por su caza despiadada durante siglos.

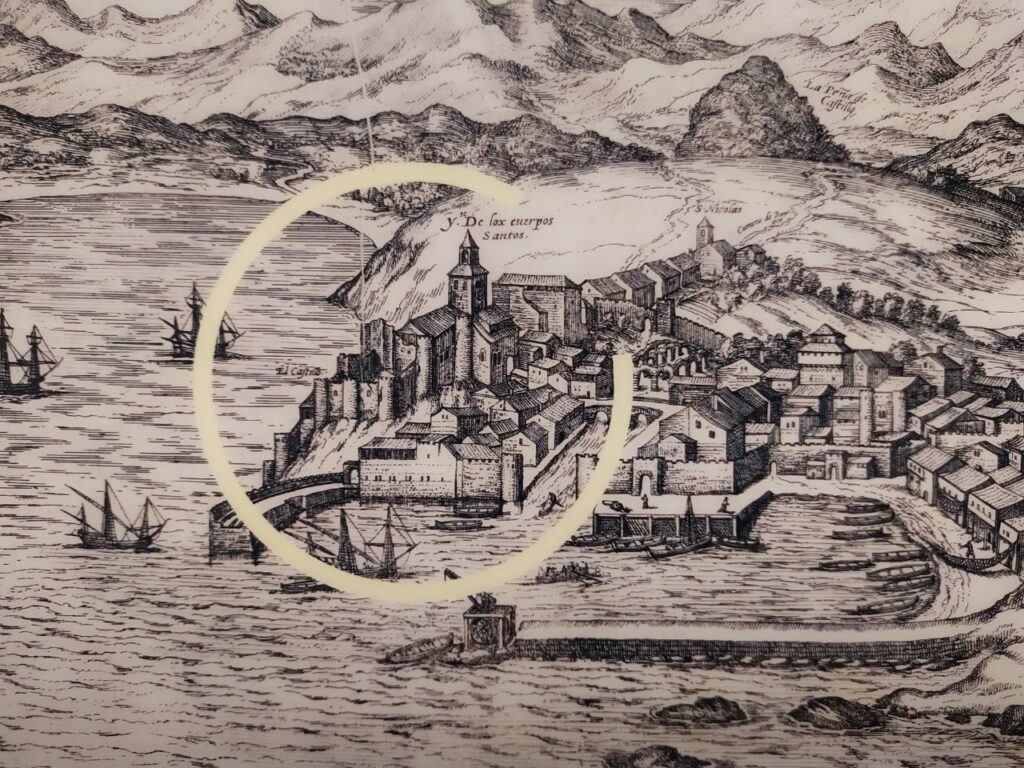

La historia de la caza de ballenas en el Cantábrico es parte de la cultura ancestral de Cantabria y los vascos. Durante la Edad Media, las ballenas francas migraban a las aguas del Cantábrico para dar a luz y cuidar a sus crías. Desde las atalayas costeras, los pescadores vascos y cántabros vigilaban su llegada y salían en pequeñas embarcaciones con arpones para cazarlas. Esta práctica, que perduró hasta el siglo XX, dio origen a las regatas de traineras, una tradición que aún se mantiene en la región.

A lo largo del siglo XVI, los vascos fueron pioneros en la caza de ballenas en la región de Terranova y Labrador, donde comenzaron a cazar alrededor de 1530. En su apogeo, en la década de 1570, los balleneros vascos cazaron unas 13,000 ballenas, principalmente en el sur de Labrador y el este de Quebec. Su tecnología y organización eran avanzadas, con el uso de naos grandes, de hasta 700 toneladas, que transportaban equipos para fundir la grasa de ballena y extraer sus derivados, como el aceite y las barbas. Las estaciones balleneras en Red Bay, Labrador, contaban con una impresionante cantidad de hornos para fundir la grasa de ballena. Se utilizaban hasta 20 hornos simultáneamente, una infraestructura que refleja la magnitud de la operación y la importancia de la caza para la economía vasca. Estos hornos, de entre 1,2 y 1,5 metros de altura, permitían calentar las calderas de cobre en las que se procesaba la grasa.

Además de la caza histórica, las principales amenazas actuales son los choques con embarcaciones y los enredos en redes de pesca, que representan casi la mitad de las muertes registradas desde 1970. La estimación de 450 individuos en 2017, incluidos unas 100 hembras reproductoras, es alarmante. La falta de nacimientos, como se observó en el invierno de 2017-2018, con cero nacimientos, refleja la gravedad de la situación. En 2019, se estimó una población de solo 356 ejemplares, lo que marca un descenso aún mayor en comparación con los años anteriores.

A pesar de los esfuerzos para proteger a la especie, la caza histórica, las amenazas actuales y la baja tasa de nacimientos hacen que la conservación de la Ballena Franca del Atlántico sea extremadamente difícil. El texto menciona también eventos como el Right Whale Festival en Florida y la continua documentación sobre la situación de la especie en publicaciones como Right Whale News, que siguen observando la disminución de la población y alertan sobre la urgencia de las medidas de protección.

Las ballenas francas del Atlántico siguen enfrentando múltiples amenazas, principalmente causadas por la actividad humana en los océanos, que van desde colisiones con embarcaciones hasta el ruido ambiental y el enredo en artes de pesca. La situación es tan grave que hay una probabilidad significativa de extinción si no se implementan medidas de protección más eficaces y se aborda el problema con urgencia.

Las ballenas francas se distinguen de otras especies por tener una cabeza extremadamente grande, carecer de aleta dorsal y tener callosidades claras en la cabeza donde viven crustáceos parásitos. También tienen barbas en lugar de dientes, que les permiten filtrar su alimento, principalmente zooplancton, especialmente copépodos Calanus finmarchicus. Alcanzan un máximo de 18 metros de longitud y 40-70 toneladas de peso. Estos animales son muy activos, con una velocidad media de 3,5 km/h y una dieta que puede llegar a una tonelada de zooplancton al día durante los meses de verano. La población del Atlántico oriental, hoy extinta, migraba entre las Azores, Madeira, el golfo de Vizcaya, y las costas del noroeste de África en invierno, y se desplazaba hacia aguas más frías en el norte, como Islandia y Noruega, durante el verano. En cuanto a la reproducción, las hembras paren una sola cría cada 3-5 años cerca de las costas del sudeste de EEUU, entre diciembre y marzo. Las crías nacen de entre 4,5 a 6 metros de longitud y dependen del leche materna para ganar peso rápidamente.

Se estima que se cazaron más de 5.500 ballenas francas del Atlántico entre 1634 y 1931. En EEUU, alrededor de 150 ballenas fueron cazadas entre 1900 y 1931, hasta que la Convención de Ginebra para la Regulación de la Caza de Ballenas las protegió. En la actualidad, la población de ballenas francas del Atlántico está en peligro crítico. En 1980, un equipo del Acuario de Nueva Inglaterra identificó 25 ballenas en la Bahía de Fundy, y actualmente hay un registro de 725 ejemplares identificados, aunque se estima que menos de 500 siguen vivos. En 2017 sólo nacieron 5 crías, cuando el promedio en los últimos años era de unas 20 crías anuales. Las amenazas principales para su supervivencia son los choques con embarcaciones y el enredo en artes de pesca. Las ballenas francas del Atlántico noroccidental migran en verano hacia las aguas cercanas a Terranova, la Bahía de Fundy, y el Banco de Boston, y en invierno se desplazan hacia Florida, donde paren y cuidan a sus crías. Las hembras fidelizan las zonas de alumbramiento y generalmente vuelven cada año a parir a las mismas áreas.

Pero, además de la ballena franca glacial, tan amenazada y escasa, en el mar Cantábrico es posible avistar otras especies.

Calderones

También conocidos como ballenas piloto, son cetáceos odontocetos de gran tamaño. En esta zona es común el calderón común, una especie que suele viajar en grupos.

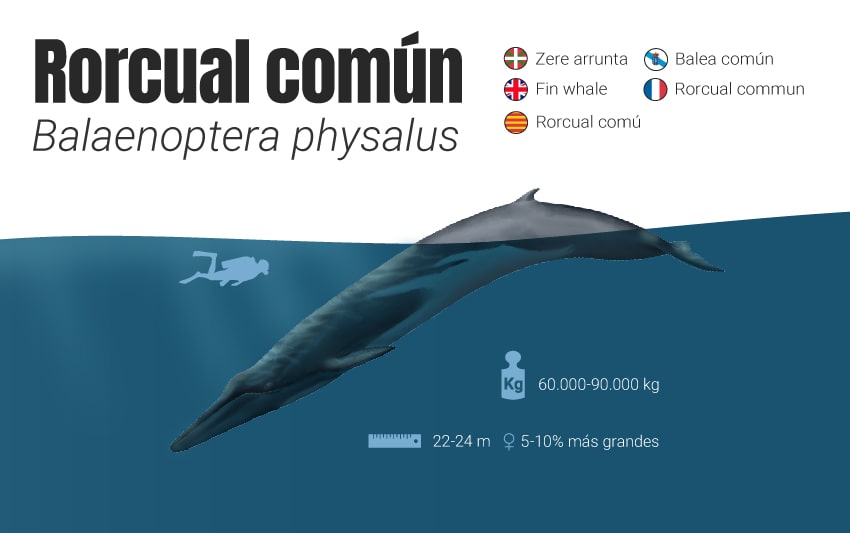

Rorcual común

Es la segunda ballena más grande del mundo y suele avistarse frente a Bermeo, donde se organizan excursiones para observarlas.

Delfines comunes

Se pueden ver en toda la costa, aunque más en la fosa de Capbreton, un cañón submarino de gran profundidad, que es uno de los mejores lugares para su avistamiento.

Aumento de varamientos y cambios en las rutas migratorias de las ballenas

En los últimos años, cada vez es más frecuente encontrar ballenas varadas en las playas en Cantabria. Algunos científicos sugieren que esto puede deberse a cambios en sus rutas migratorias, influenciados por el calentamiento global o la contaminación de los océanos.

Recientemente, en las costas gallegas han aparecido varios ejemplares de ballena común muertos, lo que ha llamado la atención de los expertos. Se cree que estos eventos podrían estar relacionados con alteraciones en las corrientes marinas o la disponibilidad de alimento. El mar Cantábrico alberga una biodiversidad impresionante, y es responsabilidad de todos proteger su ecosistema. La contaminación, especialmente por plásticos, es una de las mayores amenazas para los cetáceos y otras especies marinas. Cuidar el océano no solo preserva la vida de estas criaturas, sino que también garantiza el equilibrio de todo el ecosistema marino.

La ballena de Oriñón

Hoy comentamos un acontecimiento que captó la atención de los medios locales, nacionales e incluso de la televisión. Cantabria se convirtió en noticia cuando en la playa de Oriñón, un pequeño pueblo costero perteneciente al municipio de Castro Urdiales, apareció varada una ballena de gran tamaño, con una longitud de 19,5 metros. Recordamos aquel suceso del que se hicieron eco en «Cantabria y Santander en el recuerdo».

Durante la madrugada del 14 al 15 de noviembre de 1997 la bajamar provocó que un rorcual común quedara atrapado en la arena de Oriñón. A primera hora de la mañana, la Guardia Civil alertó al Museo Marítimo del Cantábrico, y de inmediato un grupo de biólogos se desplazó hasta la playa castreña con la esperanza de salvar al enorme cetáceo. El objetivo principal de todos los presentes fue mantener al animal lo suficientemente húmedo para aumentar sus posibilidades de supervivencia.

A lo largo de más de siete horas, equipos de Bomberos, Guardia Civil, Policía Local, SEPRONA y Protección Civil trabajaron incansablemente para ayudar al mamífero, que superaba las cien toneladas de peso, a resistir hasta la llegada de la pleamar. Sin embargo, pese a todos los esfuerzos, la ballena no logró sobrevivir y falleció a las 15:30 de la tarde.

Rafael González Echegaray, en su libro Balleneros cántabros (1978), documentó la primera referencia escrita sobre la caza de ballenas en la costa cantábrica. El documento, fechado el 10 de junio de 1190 y conservado en el Archivo Histórico Nacional, recoge cómo Ferraro Alfonso, Señor del Puerto, solicitó al Prior de Nájera que los clérigos del Puerto de Santoña recibieran las primicias del pescado, con excepción de las ballenas. Para el siglo XIX, la ballena franca del Atlántico estaba al borde de la extinción. La última captura registrada en el País Vasco ocurrió el 14 de mayo de 1901 en Orio, cuando cinco chalupas con 55 tripulantes lograron cazar un ejemplar de 12 metros utilizando arpones y dinamita. Este evento fue inmortalizado en un poema interpretado por el cantautor Benito Lertxundi.

En la foto: orcas son observadas desde un barco. Su presencia en el Cantábrica es rara, pero se da en ocasiones.

Una ballena jorobada sorprende a todos al adentrarse en el puerto de Santoña

Hace no tanto, una ballena jorobada, también conocida como yubarta, se introdujo en el puerto de Santoña (Cantabria), lo que llevó a las autoridades a vigilar su trayectoria y estado de salud. Se estimó que el cetáceo medía entre 12 y 16 metros. La Red de Vigilancia de Varamientos del Gobierno de Cantabria (Revarca) informó a través de redes sociales que, antes de llegar a Santoña, el animal fue avistado frente a la costa del País Vasco, acompañado por un grupo de más de cien calderones. Además, se sospechaba que podría tratarse del mismo ejemplar que el año pasado fue visto saltando en las aguas cercanas a Llanes, en Asturias. Desde Revarca han solicitado a la ciudadanía que, en caso de avistar a la ballena, lo comuniquen al 112, ya que su incursión en cualquier puerto podría ser una señal de que sufre algún problema de salud.

Se trata de un visitante poco frecuente en el Cantábrico. Un portavoz de la red de vigilancia ha explicado en un vídeo compartido en redes sociales que este tipo de ballenas suele aparecer en el mar Cantábrico aproximadamente una vez al año. Normalmente, estos cetáceos permanecen alrededor de ocho meses en aguas del Pacífico, desde la costa de California hasta Costa Rica. La yubarta es conocida por su comportamiento acrobático, destacando por sus impresionantes saltos fuera del agua, especialmente durante la temporada de reproducción.

Una ballena jorobada y sus saltos en la costa vasca

Un grupo de navegantes tuvo la oportunidad única de presenciar de cerca los impresionantes saltos de una ballena jorobada en aguas cercanas a Santurtzi. Las ballenas han estado ligadas a la historia de los vascos desde hace siglos, aunque no es habitual verlas tan próximas a la costa. Sin embargo, Koldo Urtiaga y su grupo de amigos lograron captar imágenes espectaculares de este majestuoso cetáceo en la bocana del Superpuerto, con Castro Urdiales como telón de fondo.

Se trata de un espectáculo poco común en la costa vasca. La empresa Ver Ballenas, que compartió las imágenes en sus redes sociales, destacó la rareza del avistamiento y la belleza de los movimientos del animal. En el vídeo se pueden escuchar las exclamaciones de asombro de quienes presenciaron la escena, maravillados por la cercanía del cetáceo y su comportamiento juguetón. Normalmente, para avistar ballenas en el mar Cantábrico, se deben recorrer hasta 80 millas mar adentro, como ocurre en las excursiones organizadas por Ver Ballenas entre julio y octubre, con salidas desde Bermeo y Santurtzi. En estas rutas es posible avistar no solo ballenas, sino también cachalotes e incluso orcas.

Las ballenas jorobadas, también conocidas como yubartas, pueden alcanzar entre 12 y 16 metros de longitud y pesar hasta 36 toneladas en su etapa adulta. Son famosas por su carácter acrobático, ya que suelen impulsarse fuera del agua y caer con gran impacto. Aunque pueden encontrarse en mares de todo el mundo, avistarlas tan cerca de la costa sigue siendo un acontecimiento excepcional.

Uno de los esqueletos más emblemáticos de esta tradición se encuentra en el Aquarium de San Sebastián. Se trata de la penúltima ballena franca cazada en la costa vasca en 1878, cuya captura generó una disputa entre Getaria y Zarautz sobre la propiedad del cetáceo. El conflicto legal se alargó tanto que el cuerpo se descompuso antes de resolverse, algo parecido a lo que ocurrió en Cantabria entre Laredo y Santoña.

El mejor lugar para avistar ballenas y delfines en Cantabria

Ubicado en el Cabo de Ajo, el punto más al norte de Cantabria, La Ojerada se ha convertido en uno de los paisajes más impresionantes de la región para ver ballenas. Es un paisaje esculpido por el mar. Un mirador privilegiado para la fauna marina. A lo largo de los siglos, la fuerza del viento y el oleaje ha moldeado esta formación rocosa, creando un escenario natural único. Sus dos grandes aberturas en la piedra, que recuerdan a enormes ojos mirando hacia el horizonte, le otorgan un carácter especial y hacen de este rincón un lugar imprescindible para los amantes de la naturaleza.

Además de su belleza geológica, La Ojerada es un excelente punto de observación de aves marinas y cetáceos. Su proximidad a una fosa abisal, donde se concentran grandes bancos de peces, atrae a ballenas, delfines y una gran variedad de aves migratorias. Los visitantes suelen acudir con prismáticos o telescopios para no perderse ningún detalle del espectáculo natural que ofrecen estos animales en su hábitat.

Inicialmente, los vascos se centraron en las aguas del Golfo de Vizcaya y las costas de Irlanda, pero con el respaldo de la Corona de Castilla, ampliaron su actividad a todo el Cantábrico. Para el siglo XIII, la caza de ballenas se había extendido a Asturias (1232) y más tarde a Galicia, donde los balleneros vascos pagaban derechos de arrendamiento para operar. Los gallegos, en cambio, no adoptaron esta práctica hasta el siglo XVI. La temporada ballenera comenzaba en octubre y noviembre en la costa vasca, desplazándose hacia alta mar y las costas gallegas entre abril y mayo. Una de las representaciones más antiguas de la caza de ballenas es el sello concejil de Hondarribia, datado en 1297 y conservado en el Museo del Louvre. En él se observa una chalupa con cuatro marineros arponeando una ballena. Bermeo posee un sello similar del mismo año, lo que confirma la importancia de esta actividad en la región.

En la foto: un calderón, ballena más pequeña que es más parecida a un delfín.

Cómo llegar a La Ojerada para avistar ballenas en Cantabria

El acceso es sencillo. Desde Ajo, hay que tomar la carretera hacia las playas y seguir las señales hacia el Cabo de Ajo y su faro. Poco antes de llegar a este, un desvío a la derecha lleva directamente a la zona de La Ojerada. Desde el aparcamiento, un corto paseo de unos 150 metros permite alcanzar este asombroso lugar. Si el mar está embravecido, los visitantes pueden ser testigos de los impresionantes bufones, potentes chorros de agua que emergen entre las rocas cuando las olas golpean con fuerza.

La vigilancia de las ballenas se realizaba desde torres de piedra llamadas vigías o atalayas, ubicadas en los promontorios costeros. Estos vigías, que eran contratados para vigilar durante toda la temporada, tenían un sueldo que se pagaba en dos partes: la primera al comenzar y la segunda al finalizar la temporada. Cuando avistaban el soplo de una ballena, emitían señales como quemar paja, golpear un tambor, tocar una campana o agitar una bandera, lo que alertaba a las chalupas para que zarparan y cazaran a la ballena.

En 1565, se documentó el transporte de 690 kilos de aceite de ballena (sain) desde Mutriku hasta Calahorra, lo que subraya la importancia comercial de este producto. Además, en 1714, un documento de la Cofradía de Mareantes de Orio menciona cómo se distribuían los beneficios de la captura de las ballenas. La barba de la ballena se vendía y el dinero obtenido se utilizaba para pagar el vino y el pan de los involucrados en la caza, así como el salario del vigía.

En la foto: Yllana, la joven medieval santanderina cuyos restos aparecieron en el mismo lugar catedralicio donde también se han encontrado evidencias de festines de carne de ballena.

Atardeceres mágicos y auge del turismo de ballenas en Cantabria

Uno de los momentos más espectaculares para visitar La Ojerada es el atardecer. La luz dorada reflejándose en las aguas y las rocas crea un paisaje de ensueño. En los últimos años, su popularidad ha crecido y cada vez más turistas se acercan a este enclave, si alterarse las oportunidades de disfrutar de todo esto en total tranquilidad. Este rincón del Cabo de Ajo no sólo ofrece una panorámica inigualable de la costa cántabra, sino que también refleja la fuerza del océano y el paso del tiempo, esculpiendo poco a poco el litoral.

La caza de ballenas en Terranova es especialmente interesante. Los balleneros vascos, entre los cuales se encontraban muchos oriotarras, formaban parte de una flota que cazaba principalmente la ballena de Groenlandia, aunque también había algunos ejemplares de la ballena franca del Atlántico. Las condiciones de vida en los campamentos de Terranova eran extremadamente duras debido al frío, las largas jornadas de trabajo y los riesgos del viaje, como lo demuestra la tragedia de 1576-77, cuando cientos de balleneros murieron debido al frío y las malas condiciones. Además, el comercio de los productos de la ballena, como el aceite, desempeñó un papel fundamental en la economía de la época, como lo demuestra el hecho de que la producción de aceite de ballena se almacenaba en barricas y se enviaba a mercados de Flandes, Inglaterra y otros destinos. Las cifras indican que este comercio fue de gran escala, con una flota de naos que llegaba a alcanzar hasta 40 barcos en una temporada, cada uno cargado con miles de barricas de aceite.

En la foto: navíos de época en el puerto de Santander.

Evidencias de la caza de ballenas en la Edad Media en Santander

Una excavación arqueológica realizada en las inmediaciones de la Catedral de Santander ha revelado restos de cetáceos que sugieren que la caza de ballenas era una actividad practicada en la ciudad entre los siglos XII y XIII. Los arqueólogos Lino Mantecón y Javier Marcos Martínez han identificado un disco intervertebral y un fragmento de costilla pertenecientes a una ballena de al menos 16 metros de longitud. Estos restos se encontraron en los estratos más profundos del yacimiento, cerca de la antigua muralla de la ciudad.

El método tradicional de caza consistía en lanzar dos arpones: uno atado a una cuerda larga, sujeta a la chalupa, y otro con una cuerda más corta unida a una boya de madera. Este sistema impedía que la ballena se hundiera y facilitaba su recuperación.

¿Caza de ballenas permanente o consumo ocasional tras un varamiento?

Los especialistas plantean dos hipótesis principales: los restos podrían ser evidencia directa de la caza de ballenas en Santander o, alternativamente, podrían estar relacionados con el consumo de un ejemplar que varó en la costa. La presencia de conchas marinas, fragmentos de cerámica medieval y restos de carbón en la misma zona sugiere que pudo tratarse de un banquete o una celebración en torno a la carne del cetáceo. Aunque no existen referencias detalladas sobre la caza de ballenas en Santander en aquella época, sí se sabe que la pesca de estos mamíferos marinos era una práctica común en el Cantábrico medieval. De hecho, en diversas localidades costeras se reservaban partes del animal para los monasterios y abadías, lo que confirma la importancia económica y social de esta actividad.

Se tiene constancia de que en el siglo XVII Santander contaba con una factoría dedicada al procesamiento de ballenas, conocida como la «casa de ballenas». El director del Museo Marítimo del Cantábrico, Gerardo García Castrillo, experto en cetáceos, ha confirmado que los restos hallados pertenecen a un mistacoceto, probablemente un rorcual, una de las especies más grandes después de la ballena azul. Para precisar la antigüedad del hallazgo, se realizó una prueba de carbono 14 en un trozo de carbón encontrado junto a los huesos. Los resultados indicaron que los restos datan de mediados del siglo XII o principios del XIII.

El proyecto arqueológico en la zona de Los Azogues sigue en marcha, por lo que no se descarta que aparezcan más evidencias que ayuden a comprender mejor la relación histórica entre la comunidad de Santander y la caza de ballenas.

En 1625, la Compañía de Ballenas de San Sebastián contaba con una flota de 41 buques y 1.475 hombres, quienes se dedicaban principalmente a la caza de la ballena franca del Atlántico, conocida como «sarde». La caza se realizaba entre octubre y marzo, siendo enero el mes con mayores capturas debido a que coincidía con el período de parto de las hembras. Las aguas costeras del Golfo de Vizcaya eran utilizadas por las ballenas como zona de cría, mientras que sus áreas de alimentación se encontraban más al norte. El episodio de la «matanza de los españoles», ocurrido en 1615, se produjo cuando los islandeses atacaron y mataron a balleneros vascos, refleja los tensiones interétnicas y los conflictos comerciales en la región. La relación entre los vascos y los islandeses, que inicialmente fue pacífica, terminó de manera violenta debido a diferencias económicas y culturales.

Sin embargo, los principales problemas para estos aventureros cantábricos vendrían de parte de los británicos.

En el siglo XVII, los balleneros vascos se unieron a expediciones a la isla noruega de Spitsbergen, famosa por su abundancia de ballenas. El primer descubrimiento de la zona se realizó en 1612, cuando un barco comandado por Juan de Erauso y pilotado por Nicholas Woodcock descubrió una gran cantidad de ballenas, con tal abundancia que «el mar se oscureció». Este hallazgo llevó a una competencia feroz entre los balleneros vascos e ingleses, con los ingleses apoderándose de los equipos de caza y productos de los barcos vascos, lo que resultó en una gran pérdida económica para los mercaderes de San Sebastián.

El Tratado de Utrecht (1713) marcó un cambio significativo al privar a los balleneros españoles del acceso a Terranova, que fue reservado para las naves inglesas. A lo largo de los siglos XVI y XVII, los balleneros vascos, labortanos y franceses habían dominado la caza en diversas zonas del Atlántico Norte, pero la supremacía de España en el comercio ballenero se vio reemplazada por la competencia británica. Sin embargo, los balleneros vascos, en particular los franceses, siguieron con las expediciones a Terranova durante algún tiempo, basándose en la ciudad de Louisbourg.

La caza de ballenas no sólo fue una actividad de alto riesgo, sino también una empresa comercial que involucraba a varios actores: socios inversores, comerciantes, aseguradoras y trabajadores. El comercio internacional y la especulación sobre el precio de la barrica de aceite de ballena llevaron a la sobreexplotación de las poblaciones de ballenas. Cuando la caza de ballenas en Terranova dejó de ser rentable, los balleneros vascos se desplazaron a nuevos territorios, incluyendo Brasil, lo que refleja la búsqueda constante de fuentes de recursos.

Los vascos fueron pioneros en la caza de ballenas con fines comerciales y dominaron esta actividad durante cinco siglos. Su destreza los llevó a explorar el Atlántico Norte e incluso a aventurarse en el Atlántico Sur. El explorador francés Samuel de Champlain los describió como los más hábiles en esta pesca, mientras que el inglés Jonas Poole afirmó que eran los únicos con verdadero conocimiento sobre la caza de ballenas.

Durante el auge de esta práctica, entre finales del siglo XVI y principios del XVII, los balleneros vascos se especializaron en la captura de la ballena franca del Atlántico, también conocida como «ballena vasca» (Eubalaena glacialis), que tenía la particularidad de flotar tras su muerte. También cazaban cachalotes (Physeter macrocephalus), a los que llamaban «trompa», y distintas especies de rorcuales (Balaenoptera spp.), denominados «jibartes». Dependiendo de su contenido graso, estos últimos a menudo se hundían tras ser cazados.

Tras la II Guerra Mundial, la caza de ballenas resurgió en Galicia, con la creación de la Industria Ballenera S.A. (IBSA) en 1951. Durante esta época, los balleneros continuaron cazando rorcuales comunes y cachalotes. Sin embargo, la caza de ballenas en Galicia terminó con la moratoria impuesta por la Comisión Ballenera Internacional en 1986, que llevó al cierre de las fábricas balleneras. En 1980, los barcos balleneros de IBSA fueron atacados con explosivos en el puerto de Marín (Pontevedra): un acto atribuido a la organización Sea Shepherd, liderada por el capitán Paul Watson. Este ataque fue un ejemplo de la creciente oposición a la caza de ballenas, que culminó con la moratoria de 1986. Un dato curioso es que Francisco Franco, el dictador español, tenía un interés personal en la caza de ballenas. Se sabe que mandó instalar un cañón arponero en su yate Azor y cazaba cachalotes cada año. Una vez cazados, los llevaba a los puertos cercanos.

Un calamar gigante de ocho metros como atracción del Museo Marítimo del Cantábrico

Desde el verano de 2014, el Museo Marítimo del Cantábrico soma a su colección un nuevo ejemplar impresionante: un calamar gigante de ocho metros de longitud y 170 kilos de peso. Para exhibirlo, el museo tiene una urna especial, en la que el público podrá observar este ejemplar encontrado sin vida en octubre en la playa de Pechón, en Val de San Vicente. El espacio donde se instalará la urna, una estructura de metacrilato sostenida sobre patas, fue diseñado por una empresa especializada. También se dispone de los paneles informativos que acompañan la exhibición, explicando las características de esta hembra de Architeuthis dux.

Este calamar gigante es la tercera pieza más grande del museo marítimo de Santander, sólo superada por los esqueletos de un rorcual común y un cachalote, ambos suspendidos en el vestíbulo. Hasta 2014, el museo cántabro contaba con dos ejemplares juveniles de la misma especie, aunque de dimensiones mucho menores. El Museo Marítimo del Cantábrico, ubicado en Santander y gestionado por el Gobierno de Cantabria, se une así a un selecto grupo de instituciones en España que poseen ejemplares de calamar gigante. Entre ellas destacan el Museo del Calamar Gigante de Luarca (Asturias), que alberga la colección más importante del país, y la Estación Biológica de Doñana (Sevilla).

Además de su valor expositivo, este calamar aporta información relevante para la comunidad científica. Se han tomado muestras del animal que serán enviadas al Instituto de Investigaciones Marinas de Vigo, perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), con el objetivo de estudiar su genética y crecimiento. «Cualquier dato que podamos obtener es valioso, ya que estos casos son excepcionales», ha señalado García-Castrillo, director del museo.

Nunca hubo leones marinos en la playa de Comillas, Cantabria

El vídeo que ha circulado recientemente en redes sociales no fue grabado en Cantabria, sino en La Jolla Cove, San Diego. El 22 de julio, en la red social X (antes conocida como Twitter), se publicó un mensaje afirmando que un grupo de leones marinos había invadido la playa de Comillas en Cantabria. La publicación, que incluía un vídeo de 16 segundos en el que se veía a estos animales acercándose a personas en la orilla, se hizo viral, alcanzando más de 600.000 visualizaciones, más de 3.000 «me gusta», 414 comentarios y más de 540 compartidos.

Sin embargo, esta información es falsa. Una verificación determinó que las imágenes corresponden a La Jolla Cove, en San Diego, California. Para comprobar la autenticidad del vídeo, se realizó una búsqueda inversa de imágenes con Google. Entre los resultados apareció un vídeo publicado el 21 de julio en YouTube por el canal La Crónica de Hoy, titulado “Ataque de leones marinos”. En la descripción se especifica que los hechos ocurrieron en La Jolla Cove y que activistas están solicitando el cierre de una escalera de acceso a la playa, ya que este es un lugar habitual de reunión para los leones marinos y sus crías.

Otro vídeo, publicado por CBS 8 San Diego, confirma que las imágenes fueron grabadas el 20 de julio y atribuye su autoría a Baylee Haasz. Además, se menciona que estos animales están protegidos por la Ley de Protección de Mamíferos Marinos, y que la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) puede intervenir en caso de incidentes.

¿Qué sucede en La Jolla Cove con los leones marinos? La Jolla Cove es una zona costera rocosa en San Diego donde los leones marinos de California suelen descansar y criar a sus crías entre mayo y octubre. Durante este período, la interacción con humanos puede aumentar la agresividad de estos animales. Según el gobierno de San Diego, estas interacciones no solo representan un riesgo para las personas y la fauna, sino que también pueden violar la legislación de protección de mamíferos marinos, diseñada para preservar a la especie.