Eugenio: estoy muy decepcionado contigo. ¡Me la has jugado a mis espaldas, joder, mientras yo arriesgaba el pellejo por la Casa! Por todos nosotros. Y a ti te tocó la parte mejor, que era cuidar de esto entretanto. Pero, sobre todo lo demás, te encargué que cuidases de mi hermana. Una tarea que te has tomado muy en serio.

Víctor acababa de regresar de la guerra para encontrarse, en su propia Casa, con una verdadera puñalada. Porque estaba claro que era deslealtad hacia él, aunque Serena fuera también su Señora. Y las paredes de las bodegas de Cornelio, llegado junto a él de la batalla, servían de testigo para ese juicio sumario.

Mi Señor…

¡Qué Señor! ¿El que deshonras así, por nada, tan pronto te da la espalda?

Yo no la he deshonrado. Ni tampoco me atrevería a pedírtela.

Y harías bien, Eugenio, porque no es para ti. Es de Cornelio y lo sabes, así que él te juzgará. Y determinará tu castigo, también. No yo.

¿Acaso no vas a escucharme? ¿No te he servido todos estos años y he sido guardián de tu Casa en tu ausencia?

¿Con ésas me vienes? ¡Pues mira qué te digo! ¡Merece salir engañado el que, al hacer un beneficio, tenía en cuenta la recompensa[1]! Y conmigo lo tenías todo, pero te advertí: te dije que no lo jodieras por nada que hubiera en la Casa y mucho menos por una mujer, ¿recuerdas? Adiós, Cazador.

Víctor dejó la celda y la puerta se cerró, pero no por mucho tiempo. Apenas se hubo marchado y escuchó alejarse los cascos de su caballo, mientras que la puerta de esa bodega volvió a abrirse. Y apareció Mayordomo, esta vez, acompañado de la gente de Cornelio y con una sonrisa de triunfo.

Venimos a juzgarte, le soltó, y Eugenio observó que traían garrotes. ¿Cómo te declaras?

Eugenio se pegó a las frías paredes de la bodega. Y le pareció que mil lobos de los contornos aullaban, de pronto, en ese reducido espacio del sótano. Porque no hay cosa más horrible, para un cazador, que el verse despojado de sus armas. Sobre todo, cuando el peor enemigo de uno se encara a ti con un garrote. Y no se veía capaz de controlar el terror que le embargaba, como ya advertían las enseñanzas de Epícteto:

No hay que tener miedo de la pobreza ni del destierro, ni de la cárcel, ni de la muerte. De lo que hay que tener miedo es del propio miedo.

No mucho antes, en la Casa, Serena libraba su propia batalla contra el Mayordomo, que no cejaba en su empeño de mantener preso a Eugenio. Preso y, sobre todo, alejado del alcance de su Dueña, para evitar que pudieran acercarse de nuevo, pero ante todo por el rencor que le tenía.

En realidad, deberías agradecérmelo, le había dicho a Serena. Porque todo esto lo hago por ti, Señora, por tu honra. Porque estás prometida con un potentado, que podría mataros a los dos. Y a Cazador, por su parte, bien podría acusarle de violación, pero no quiero manchar tu honra. Así que deberíais agradecérmelo los dos.

Él no ha violado a nadie ni lo haría jamás y lo sabes. ¡Cree el ladrón que todos son de su condición! Pero si te atreves a ponerle la mano encima, y voy a enterarme, te aseguro que lo lamentarás.

Pierde el tiempo mi Señora, replicó el Mayordomo, sin importarles ya a ambos que el servicio los escuchara. Te repito que sólo cumplo las órdenes de mi Señor, así que lo puedes despachar con él a su regreso. Yo sólo soy el Mayordomo y evitaré, aunque sea a tu pesar, que Cornelio y su gente te hagan nada. ¿Es que no sabes que podría castigarte con dureza? No es ningún delito matar a la mujer de uno si anda puteando por ahí, tú lo sabes, por muy patricia que sea.

Quien quiera su vida la perderá, respondió ella, con un aplomo que lo sorprendió, pero el Mayordomo no entendió lo enigmático del mensaje.

¿Tan poco vale la vida de una mujer como tú, joven y rica? Y en tu caso, por cierto, rica en todos los aspectos, añadió, sin ocultar la lascivia que le inspiraba su súbito poder sobre ella.

Con o sin riquezas todos vamos a ir al mismo lugar, ¿no te parece? Así pues, ¿qué sentido tiene no vivir la vida como uno quiere y no como le dictan otros? Si va a ser de esa manera, la verdad, no pienso cambiar por mucho látigo que me ofrezcan.

La verdad era que Serena poco podía hacer, por su parte, salvo esperar, cuando los guardias no osarían entrometerse. Y Mayordomo ya se había adelantado, como buen intrigante que era, aparte de visceral y vengativo. Porque Serena sabía bien que en la Casa tenía mano, y podría liberar a Eugenio o cuidar de él, al menos, pero en la Casa de Cornelio carecía de ninguna influencia. Ni siquiera podía ir a visitarle, tampoco, sin la armada escolta de Mayordomo, cuyos hombres no la dejaban de vigilar. Ni a sol ni a sombra.

Respondéis conmigo ante el Señor por lo que pueda suceder, les recordaba su jefe. Y, ante todo, por la vida y la honra de la Señora, así que ya sabéis: si le pasa algo, os violo. Por la boca y por el culo, ¿entendido?

¡Qué difícil es matar una espera, para los amantes, pero más en esas circunstancias! Y el poema favorito de Serena se hacía realidad, como siempre, aunque esta vez con el dramatismo añadido de ese arresto y acusación. ¿Sería el fin de la historia de ambos, justo cuando parecía que de una vez iba a comenzar?

Todo amante es soldado y es Cupido quien posee sus ejércitos[2]. Ático, créeme: todo amante soldado. La edad adecuada para la guerra lo es también para el amor.

¡Cosa fea es un soldado viejo! ¡Cosa fea es el amor de un viejo!

Los años que busca el General, en el soldado fuerte, son los que pide su bella compañera. Los dos hacen vela y en tierra descansan, amante y soldado: uno guarda la puerta de su amiga y el otro, la de su General.

La tarea del soldado es el largo camino. Haz que se vaya lejos la muchacha y hasta el confín del mundo la seguirá su amante valeroso.

Irá contra los montes que le impiden pasar, contra los ríos de caudal redoblado por el aguacero, y aplastará la nieve amontonada. Y si ha de navegar, no pondrá por excusa al Euro[3] desencadenado, ni aguardará que las estrellas le indiquen el momento.

¿Quién sino el soldado o amante soportará los fríos de la noche, o las nieves mezcladas con la lluvia? Se envía a uno a espiar al enemigo mientras que el otro tiene clavados sus ojos, en su rival, igual que si fuera ese enemigo. Aquél asedia poderosas ciudades y éste, el umbral de su amada altiva, pero ambos tumban las puertas.

La sorpresa del enemigo dormido alcanzó a menudo la victoria, y así es que gente indefensa cayó a manos armadas. De este modo, sucumbieron los feroces escuadrones del tracio Reso[4] y de poco servisteis, caballos, a vuestro Señor.

Así también, muchas veces, los amantes se aprovechan del sueño de los maridos y mueven sus armas contra adversarios que duermen. Escapar a las manos de los guardianes y a los ojos de los atalayas constituye el empeño del soldado, pero también del mísero amante.

Marte es dudoso y Venus no es segura. Se alzan los vencidos y en cambio, caen los que parecía que nunca acabarían derrotados.

Calle, pues, quien llamó perezoso al amor, siempre sometido a pruebas. El gran Aquiles se abrasa por su cautiva, Briseida[5], que le acaban de arrebatar. Troyanos: mientras dure su enojo, destrozad a la hueste argiva.

Yo mismo era perezoso y nacido para el indolente ocio. El lecho y la penumbra habían ablandado mi ánimo.

Pero el amor de una bella muchacha despertó a este cobarde, y le ordenaron ganarse el sueldo en su campamento. Desde entonces, me ves ágil y dispuesto a batallas nocturnas.

¡El que no quiera hacerse un vago, que ame!

Serena suspiró, rodeada por sus criadas, que eran sus únicas amigas en ese incierto asedio. En esa Casa convertida en prisión, también, para ella, como lo era la de Cornelio para su amigo.

Olvidaba decir el poeta que no sólo son hombres los soldados en esta cruel guerra, sino que nosotras también luchamos para lograr la victoria. Incluso cuando está tan lejos de alcanzarse como la luna del sol. ¡En verdad que Marte es dudoso y Venus no segura! Desgraciada es la suerte del soldado que debe rendirse a sus enemigos…

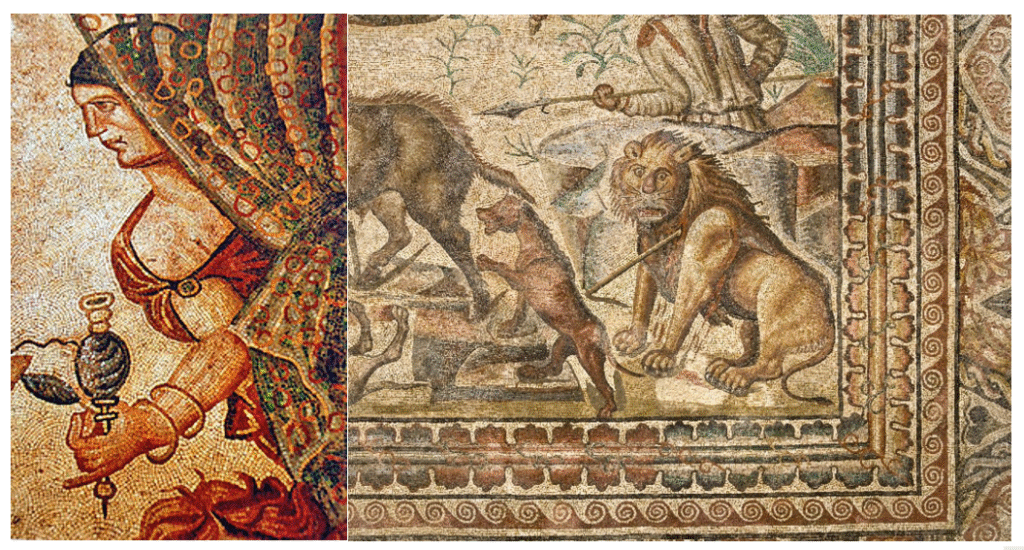

*Helena de Troya, cuyo rapto desencadenó la mítica Guerra de la Ilíada, representada con gran belleza en el mosaico conquense de Noheda (Cuenca).*

[1] Séneca.

[2] Ovidio.

[3] Un viento.

[4] Relato de la Ilíada: los griegos mataron por sorpresa este príncipe, aliado de los troyanos, junto a sus soldados, aprovechando que dormían al raso. Una parte del libro que me impresionó especialmente, cuando lo leí, siendo adolescente.

[5] Es el drama principal de la película Troya (2004): Aquiles capturó a esta princesa troyana que el Generalísimo de los argivos (griegos), Agamenón, le arrebató por una riña entre ambos. Y ésa fue la causa de la famosa cólera de Aquiles, que se quedó encerrado en su tienda sin que él ni sus hombres combatieran. Y este mal principio de la Guerra fue aprovechado por Héctor y los troyanos, como se dice en el poema, para masacrar a los argivos (griegos) en tanto Aquiles se mantuvo al margen.

Eugenio despertó en su prisión, solo y, empapado en un sudor que contrastaba con la fresca sequedad de esa bodega, pero al menos no había rastro de ese desgraciado del Mayordomo. Y es que las pesadillas eran lo peor de ese encierro, cuando se acostaba en su jergón, agotado pero incapaz de dormir. Y le asaltaban pensamientos tan funestos como éstos, ya en el trance de morir, incluidos su juicio y ejecución, pues se trataba de pesadillas muy vívidas de las que despertaba con el corazón en la boca. Un cautiverio que no terminaba y cada día, como el anterior, se le hacía tan largo como agobiante. ¿Qué destino le esperaba? ¿Tomarían los señores represalias, también, contra su querida Serena?

Los únicos compañeros que tenía en su presidio, sujeto de pies y manos en esa celda, eran las arañas y ratones que pululaban por la Casa de Cornelio. Un calabozo improvisado de los que el Mayordomo utilizaba, con bastante regularidad, para castigar a los empleados díscolos de su propia Casa. Lejos de toda ayuda por parte de parientes y amigos del servicio, a los que ni siquiera se informaba sobre el destino de tales cautivos. Pero Eugenio era un prisionero de más entidad de lo habitual, desde luego, por la afición que le mostraban sus señores. Y a Mayordomo le iba a costar su esfuerzo convencer al Señor de cualquier cosa, aunque en este caso se la jugaba contra la ira de dos señores: el suyo propio y Cornelio, que ya era el prometido oficial de Serena, pero al menos tenía la conciencia tranquila. ¿Qué pecado podía haber en el hecho de amar a alguien?

El cazado Cazador se sentó en el suelo, frío y sin un miserable jergón de paja, aunque daba gracias de no estar metido en una cuadra con toda clase de pulgas o garrapatas. Porque eso ya lo había visto en otros prisioneros, eso y mucho más, puesto que no había ninguna piedad para eso. Era imposible contar los huesos y cráneos rotos, las bofetadas que habían hecho saltar dientes o las múltiples ocasiones en que los gritos de los condenados le hicieron estremecerse. Y la verdad era que no sabía a quién debía tenerle más miedo, si a Cornelio o al Patrón con el que se había codeado desde niño, a pesar de las grandes diferencias entre el nido del uno y el otro. Pero si algo tenía claro era que mayordomo estaría sin duda de por medio, pasara lo que pasara, y eso era lo que más tenía en el mundo y en lo que no podía dejar de pensar.

Y, sin embargo, por encima de toda otra tortura, extraño lo que nunca he tenido y temo perder lo que nunca fue mío.

Incluso se imaginaba a sí mismo triunfante, tras sobrevivir de algún modo a ese encierro, en pleno banquete en la Casa de Víctor. Y rememoraba sus frecuentes intentos de despistaje mientras trataba de arrimarse a Serena, tal y como recomendaba a la chica Ovidio en sus poemas:

No consientas que ligue sus brazos a tu cuello, ni reclines tu linda cabeza sobre su helado cuerpo.

No le dejes que introduzca la mano en tu seno turgente y, sobre todo, evita darle ningún beso, pues,

si se lo das, me declararé a voces tu amante, gritando:

“¡Esos besos son míos!” Y extenderé hacia ti los brazos.

Y mataba esa espera con la vieja costumbre de siempre: escribiendo en la pared, con una piedra, incluso su propio epitafio, para que Serena o cualquiera pudiese tener noticia de esos últimos pensamientos. Incluso el propio Víctor, con quien se sentía en buena parte defraudado.

He vivido mezquinamente durante toda mi existencia y por esto os aconsejo que viváis con más placer que yo. La vida es así: se llega hasta aquí y ni un paso más. Amar, beber, ir a los baños: eso es la verdadera vida. Después, no hay nada más. Yo, por mi parte, no seguí nunca los consejos de ningún filósofo. Tampoco os fieis de vuestros señores[1]: ellos me han matado.

Pero había también lugar para una venganza y escribió, de seguido y sólo por joder:

¿Quién te aconsejó cortarle la nariz al adúltero?

No es con esa parte, marido, que te han engañado.

¿Qué has hecho, imbécil? Nada ha perdido con ello tu mujer,

Puesto que a salvo está la polla de tu Deífobo.

Has desfigurado, marido, a un desgraciado adúltero.

Y sus facciones mutiladas extrañan narices y orejas,

que antes tenían.

¿Crees que tu venganza, con esto, ha de bastar?

Te equivocas, puesto que ése aún puede darla a mamar[2].

Y para más pistas añadió, de seguido:

Tú sólo tienes tierras y tú sólo, Cornelio, dinero.

Tú sólo tienes monedas de oro, sólo tú vasos de múrrina.

Tú sólo tienes todo esto, pero a tu mujer la tienes conmigo.

Pero la picardía del servicio siempre ha sido ilimitada y estaba claro que alguien se le había adelantado y dejó escrita, aunque estaba ya medio borrada, otra curiosa dedicatoria para el Señor:

Cuando a tu esclavo le duele el miembro, a ti te duele el culo.

No soy adivino, Cornelio, pero sé a qué te dedicas.

Habladurías que recordaban a un poema de Marcial: ¿Qué eres, entonces?

Duermes con jóvenes que la tienen como Príapo[3], y a ti no se te empina, Febo,

lo que se les empina a ellos.

Por favor, Febo, ¿qué quieres que yo me imagine?

Me inclinaría a pensar que eres un afeminado, pero los rumores dicen que no eres

maricón.

Eugenio atisbó por el ventanuco de su prisión, en busca de aire y algo de sol. Y su mente voló de vuelta a la Casa, donde estaba su hogar, simplemente porque ella estaba allí. Ese recuerdo de Aquiles, que le animaba a pelear hasta el final y ser él mismo, desde el mosaico de la Casa, como cuando al héroe le arrojaron ese escudo por delante y no pudo contenerse. Y era en torno a ese mismo mosaico que el preceptor de los Próculos, cuando eran niños, intentaba abrirles la mente. ¿Te acuerdas, Serena, de sus enseñanzas?

Hubo un tirano en Grecia que se enamoró de un atleta y le quiso castrar, para que le sirviera en su cama como eunuco. Y si no accedía por las buenas, y se dejaba castrar, ese tirano le ejecutaría[4].

El preceptor de la Casa agradaba mucho a Eugenio, en su juventud, porque les hacía pensar con sus dilemas. Y lograba que todos sus alumnos se metieran en el papel, fueran los hijos de los señores o él mismo, que lo era de una esclava.

Fue entonces que se le acercó el hermano del atleta, que era filósofo, y le dijo: «¡ea, hermano! ¿Qué vas a hacer? ¿Amputamos el pene y seguimos yendo al gimnasio?» Y entonces, ese atleta no pudo soportarlo, sino que persistió en su postura y murió. Y ahora, decidme: ¿cómo hizo eso? ¿Como atleta o como filósofo?

En esa propuesta no se trataba sólo de cortar el pene, que ya era bastante, sino de acceder a someterse a otro de la forma más indigna. Y en esa ocasión, los pupilos dieron varias respuestas y él mismo, Eugenio, contestó que murió como filósofo, pero el preceptor negó con la cabeza.

Como hombre, les indicó.Murió como hombre cuyo nombre fue proclamado en Olimpia y que luchó allí y que en tal tierra pasó su vida, y no yendo a perfumarse a Batón. Otro, en cambio, hasta el cuello se habría dejado cortar, si hubiera podido vivir sin cuello. Eso es la dignidad personal. Eso es la dignidad personal. Tal es su poder para los que acostumbran a tenerla en cuenta en sus decisiones.

¿Se puede vivir sin filosofía? Eugenio creía que no y Serena, no menos apasionada de su religión, estaba en la misma postura. ¿Qué habría sido de ese gran preceptor que compartieron? Algunas de sus enseñanzas, de hecho, podían considerarse subversivas, pero no tanto si uno consideraba a quién iban dirigidas. A los futuros mandamases de la Casa, cada uno en su rango, aunque el propio profesor había sido esclavo y eso se notaba.

La virtud no está vedada a nadie[5]. Ella abre a todos su santuario e invita a todos: hombres libres, esclavos, reyes y proscritos… Y así un esclavo puede ser justo, valiente o magnánimo. Es un error creer que la condición de esclavo afecta al hombre entero: la mejor parte de su ser queda libre. Porque los cuerpos están sometidos al deseo del dueño, pero el espíritu sólo es dueño de sí mismo: es del todo libre y tiene alas. Y a pesar de la cárcel que lo contiene, su ímpetu, que nada puede cautivar, se eleva y realiza los actos más sublimes. Y al remontarse al infinito, trata con los seres más elevados. Porque es, pues, el cuerpo lo que la Fortuna entrega al dueño. Es el cuerpo lo que él compra y vende. La parte interior no puede ser cedida en propiedad. Todo lo que procede de ella es libre y el dueño no puede mandarle cualquier cosa, ni los esclavos están obligados a obedecer en todas las cosas. Dite a ti mismo que este ser que tú llamas esclavo nace de la misma semilla que tú. Que goza del mismo cielo y respira el mismo aire. Que vive y muere como tú. Porque tú puedes verle libre a él, como él te puede ver a ti esclavo. Y un espíritu derecho, bueno, grande, sólo puede describirse como un dios que se ha hospedado en cuerpo mortal. Y esta alma puede ir a parar al interior de un caballero romano, de un liberto o un esclavo. Y, ¿qué es un caballero romano? ¿Qué un liberto? ¿Qué un esclavo? Nombres surgidos del orgullo o la injusticia. Las cosas que precisamos los hombres son aquéllas sin las cuales se pueden vivir, pero de tal forma que es preferible la muerte: la libertad, la honra y el ser cuerdo.

No era de extrañar que tal preceptor, al fin, denunciado por los propios hijos de Asturio, terminase represaliado en consecuencia. Y es que el propio Víctor se le rebeló, en una ocasión, durante la clase, al preguntarle a este profesor qué haría él si tuviera esclavos.

Son esclavos, pero son hombres, le contestó. Son esclavos, pero viven en tu casa. Son esclavos, pero también humildes amigos.

Hasta el esclavo puede negarse a sujetarle el orinal a su Señor, les recordaba. Y no hacía distinción entre los hijos del Señor o de una esclava. Porque todos somos libres de elegir, así como de asumir las consecuencias. Y a todos nos podría tocar ser esclavos, un buen día, si esta Casa fuera usurpada por bandidos. O por bárbaros. ¿Por qué no? Esas cosas pasan y entonces, Dios no lo quiera, todos comprobaríamos lo que es estar al otro lado de una espada.

Una enseñanza que no había calado en la Casa de Cornelio, por cierto, cuando estaban dispuestos a todo para agradar a su Señor. Incluso a meterse en cuitas ajenas, como era la de Eugenio, porque se trataba de auténticos siervos. Gente servil por naturaleza, más que por rango social, que tomaba partido incluso en cosas que ni eran de su incumbencia. Problemas que ni siquiera comprendían, aunque les fuera su propia vida en ello.

Hay malas noticias para ti, le anunciaban. Los nuestros han vencido y ese cabrón, el hijo del Usurpador, ya está de vuelta hacia las Galias.

¿Y por qué es tan malo para mí eso?¡Si yo lo que quiero es que los nuestros venzan y saquen a esos invasores de España! Y que regrese mi Señor, sobre todo, sano y victorioso, para que pueda devolverme la libertad.

¿La libertad, dices? Lo único que te van a dar es lo que yo voy a aconsejarle a mi Patrón, dijo ese necio, que ocupaba el cargo de sumiller. Unos buenos varazos y una patada en el culo, eso te darán, pues es lo que mereces por revoltoso y por cabrón. ¿Qué es eso de acosar a la prometida de un alguien? ¡A mi Patrón se le respeta!

En su desesperación, a sabiendas de que ese pronóstico podía hacerse real, Eugenio invocaba al espíritu de sus padres. Y a su madre en concreto le pedía que llamase a su medio hermano, el verdadero rebelde de la familia, para que acudiese con su gente y lo liberase. Porque no les supondría un gran esfuerzo hacerlo, ahora que la Casa de Cornelio estaba tan desguarnecida. Ahora que ni siquiera él podía advertirles del peligro, como cazador y centinela que era. Un peligro que compartían allí con la hacienda de Víctor, por más que Eugenio la considerase su propia Casa y temiera lo que la gente de Liberato pudieran hacer allí. Pero las noticias que llegaban por los caminos no eran muy favorables, en ese sentido, y sus propios captores le mantenían informado.

Se dice que las bagaudas se habían unido al hijo del Usurpador, para luchar todos juntos contra los nuestros. ¡Tanto mejor! Ya se ocuparán nuestros generales de aplastar a toda esa escoria junta. ¡Así aprenderán esos rebeldes que los esclavos no deben levantarse contra sus señores!

A Eugenio le hizo gracia cómo esos cabestros hablaban de esclavos en tercera persona, como si ellos mismos no fueran los más serviles de todos. Y se referían, cómo no, a las bagaudas que pululaban por todo el Norte, pero también a Usurpador y su hijo, que también se habían levantado en armas contra su Señor y César. Pero es cierto eso de que en la guerra, como en la vida misma, todo puede cambiar en una hora. Y no tardaron en llegar hasta ellos, por esa misma carretera de las Galias, otras noticias mucho menos halagüeñas. En especial, para esos ufanos esbirros de Mayordomo, que alternaban su presencia entre su Casa y la de Cornelio. Para asegurarse de que mantenían todo bajo su control.

Aún no está confirmado, oyó comentar, pero se dice por ahí que ha habido otra batalla. Y que esta vez habría ido fatal para los nuestros. Que las tropas de los señores habrían sido destrozadas y éstos capturados en la batalla, ojalá que no, para ser llevados a las Galias como prisioneros.

Quieran los dioses que no sea cierto, respondía otro, del servicio de Cornelio, aterrorizado ante semejante perspectiva. Y en la otra cara de la moneda, para un cautivo como Eugenio, que esperaba la máxima severidad si volvía el dueño de esa Casa, brillaba, sin embargo, una naciente, aunque complicada esperanza.

¿Tenía que temer el regreso de los señores o más bien las consecuencias, para toda esa comarca bajo su dominio, si éstos no volvían o lo hacían despojados de su poder? ¿Qué pasaría entonces, si la anarquía o los enemigos la tomaban contra todo hijo de vecino? Y, por supuesto, como buen camarada de armas, a Eugenio le preocupaba el destino de esos compañeros suyos. Tantos colonos y servidores de la Casa que habían acompañado a su Señor, en la mayor aventura de sus vidas, aunque la mayoría de ellos desprovistos de caballos. De ese medio de escape que a menudo sí salvaba a los ricos, de morir en los combates o de ser capturados tras la derrota. ¿Qué habría sido de ellos, también? Era dudoso que muchos de ellos regresaran jamás, pero era difícil aceptarlo.

De momento, la noticia de esa derrota sólo era un furtivo rumor, si bien crecían los signos de que así había ocurrido. Porque el mejor trato que le procuraban sus captores, de pronto y sin razón aparente, hacía le pensar que algo sí había cambiado. Que quizás Víctor o Cornelio no volverían de su guerra, después de todo. Una pérdida que no sabía si era lógico lamentar, en el caso de Víctor, dadas sus circunstancias, porque su regreso podía significar su ejecución. Y así pasó las horas hasta que un buen día, ya de atardecida, escuchó ladridos que le resultaron familiares.

Pero… ¿Qué oigo ahí afuera? ¿No son mis perros eso que suena? ¡Sí, son las rehalas que yo adiestré para el Señor y que a buen seguro han seguido mi rastro!

Y no venían solos, a juzgar por las voces que sonaban junto a sus ladridos, sino que Eugenio podía escuchar incluso algunas que le eran conocidas. Y empezó a creer en serio que su encierro había llegado a su fin, ya era hora, aunque lo peor era la incertidumbre total que le asediaba.

Sólo respondo ante tu hermano, decía el Mayordomo de Cornelio. Y, en todo caso, ante mi Patrón.

Mientras él no esté, ante mí responderás, pues ese liberto es de mi hermano, le oyó decir a Serena. Y, además, Víctor ya ha llegado a su Casa y lo reclama, así que ya me estás sacando a Cazador de donde lo tengas antes de que te arrepientas. ¿Está claro?

No muy convencidos, los hombres de Cornelio entraron en la bodega y soltaron a Eugenio de sus ataduras. Y lo sacaron al exterior, donde pudo reencontrarse con Serena y sus batidores, aunque el liberado aún no tenía claro lo que pasaba.

¿Cómo te encuentras, Eugenio? ¿Te han maltratado mucho?

No tanto, respondió, con una última mirada de desdén a sus carceleros, que asistían a todo esto con la tensión lógica del momento. Por lo menos, me han dado de comer.

La comitiva que dirigía Serena, con los batidores que él mismo mandaba, emprendió su regreso por la cañada que unía ambas casas. Y no tardaron en cruzarse con Mayordomo, que venía acompañado de su propia gente, por lo que Eugenio temió una trifulca entre las dos facciones rivales, pero ese bruto no parecía tan decidido.

Sólo cumplí las órdenes de Víctor, mi Señor, como otros debieran hacer. Como tú misma debieras, se justificaba, aunque no con mucho éxito.

No necesito tus lecciones, respondió Serena. Y si quieres acusarle ante tu Señor, o a mí misma, en la Casa lo tienes para impartir su justicia. Pero ninguno habéis de temer nada, añadió, para tranquilizar a unos inquietos empleados del Mayordomo. Habéis obrado en cumplimiento de órdenes y por mi parte no habrá castigo para nadie, ¿de acuerdo? Tampoco para ti, le dijo a Mayordomo, que sin duda no esperaría esa actitud. Y la batalla de su liberación había terminado, se diría, con la victoria total de Serena, pero, ¿qué iba a pasar ahora? ¿Sería cierto eso de que su hermano estaba en casa? ¿Qué había sido de la guerra? ¿Qué habría sido de Cornelio? Lo que estaba claro era que, por de pronto, el Mayordomo no se fiaba de nada.

Escuchad todos, advirtió. ¡Vosotros veréis lo que hacéis, pero yo no me la jugaría a que volvamos a la Casa y nos echen el lazo! Por lo tanto, hasta que todo se aclare y sepamos de veras que vino el Señor, y que está vivo, yo no arriesgaré la cabeza por unas órdenes que han sido cumplidas. ¿Quién se viene?

Y así diciendo, espoleó a su caballo y emprendió la marcha, seguido por algunos de sus más fieles escuderos, pero Serena consiguió retener al resto.

Dejadle ir, compañeros, ¿a dónde cree que va? ¡Si no quiere volver a la Casa, tanto mejor! ¡A enemigo que huye, puente de plata! Y no echaré de menos a ese malcarado. En adelante, Cazador será vuestro jefe. ¿De acuerdo? Y no temáis ninguno: mi primera orden es que olvidéis toda rencilla que nos pueda separar. De hecho, yo ya lo he olvidado todo. Porque aquí lo que importa es la Casa y os necesito a todos. ¿Entendido?

Un murmullo de aprobación fue la respuesta. Porque eso era todo lo que todos ellos querían, la Casa, un ideal que unía a los fieles a Mayordomo y a los que no. Y continuaron su camino sin atreverse Eugenio a preguntar, en una situación tan delicada, que había sido de Víctor. De la batalla y de todo lo que estaba en juego con ella. Y es que la mirada de Serena ya decía mucho sobre lo que podía haber pasado, por lo que sólo a la vista de los muros de la Casa se la llevó aparte. Y tiró de la brida de su caballo para avanzar ese último trecho en soledad y poder hablar sin ser oídos.

Gracias por venir, angelita. Y por salvarme de esta mala bestia.

No soy yo quien te ha salvado, sino el Señor. El único Señor.

Entonces, dale las gracias de mi parte. Y ahora, dime, ¿qué ha sido de tu hermano?

Su vida está en manos de Dios, respondió ella, mientras el llanto contenido asomaba por fin a sus mejillas. Y Eugenio temió por él y se dio cuenta, en ese momento, de que estaba muy lejos de odiar a su Señor.

*Madre de Eugenio y Liberato. Originaria de Mauritania Tingitana (que se corresponde en gran parte con el Marruecos actual). Fue comprada por el padre de Víctor y Serena y también asesinada por él, según se comentaba en la Casa. Y antes que eso Liberato fue el hijo de ambos, pero primero tuvo un hijo de otro hombre, que fue Eugenio, también asesinado entre esos muros. En la imagen de la derecha, en el mosaico principal de la Casa, un león de la misma región norteafricana de la que esta mujer procedía. Varias de estas fotos pertenecen al archivo fotográfico de la Diputación de Palencia cedidas para la divulgación cultural del yacimiento.*

[1] En el epitafio original, en Pompeya, se alude a los médicos y no a los señores.

[2] Poema de Marcial, un poco arreglado por mí, pero literal. Ídem el siguiente, donde cambio el nombre del cornudo.

[3] Dios menor rústico de la fertilidad, caracterizado por un enorme pene.

[4] Epicteto, Disertaciones con Arriano, Libro II. 1-3.

[5] Séneca.