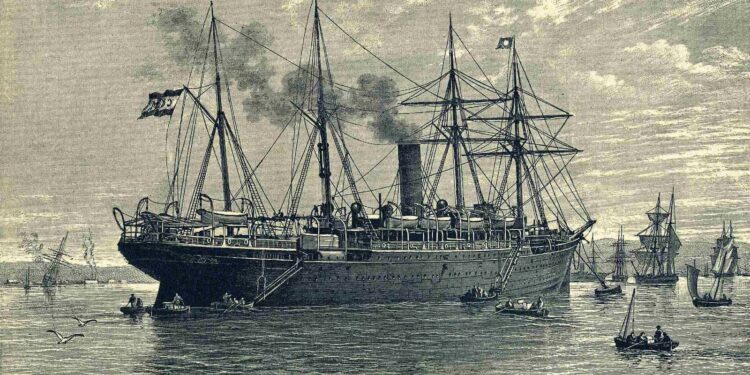

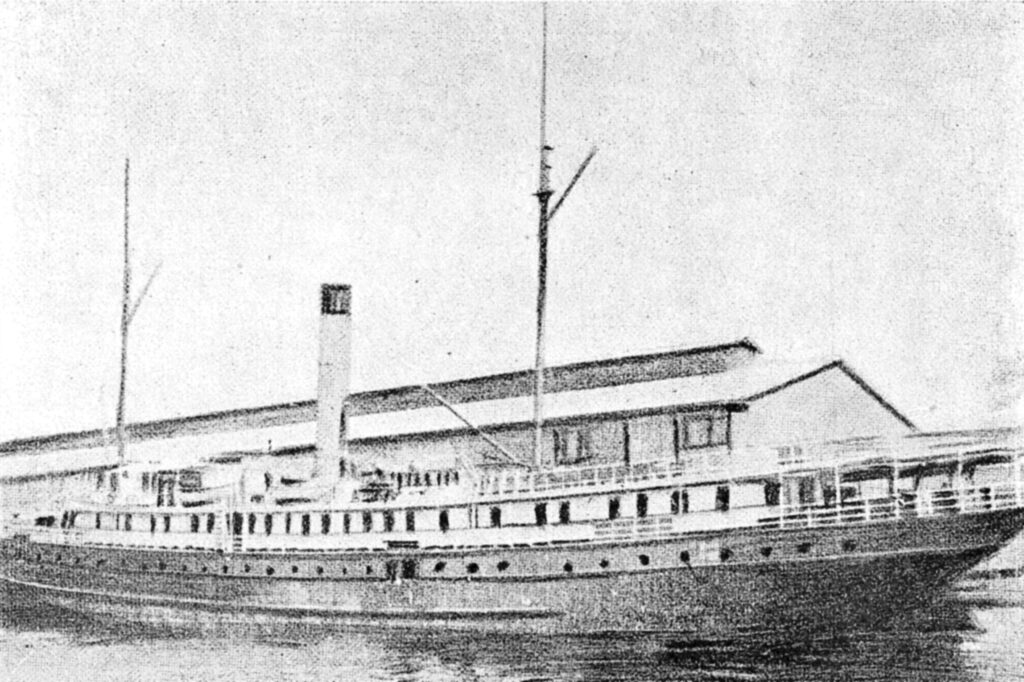

Port Royal seguía siendo la misma base pirata que fue en su día, para los británicos, cuando colonia británica todavía era. ¿La gran diferencia? Que ahora había unos piratas peores que ellos, los yanquis, que no dejaban de ser la mezcolanza de todos los pueblos de bárbaros que han atacado siempre a España. Pero en este caso concreto, a diferencia de los tiempos de Drake y otros terroristas de los mares, en Jamaica nos recibían con los brazos abiertos a los españoles. Y, aunque era un territorio más que nada neutral, en realidad, sabíamos que jugábamos en casa entre los jamaicanos. Porque ante todo el Caribe éramos los galanes que nos defendíamos en inferioridad de una banda de auténticos abusones y tramposos. Y tal era el terreno donde encontré que podía sacarles mucha ventaja a tan poderosos enemigos. Porque si hubo nunca un pirata en el Caribe, capaz de engañar al mismísimo Diablo, es éste que os habla. Y la apoteosis de mis tretas llegó un buen día en que los yanquis se mostraron más que cansados de tanto vacile por nuestra parte, a la hora de vernos romper sus bloqueos y llegar a Cuba con vituallas para los nuestros. Y se mostraron decididos a no dejarnos marchar de nuevo sin seguirnos y capturarnos, darnos caza en alta mar antes de que pudiéramos acercarnos a nuestra isla y aprovisionar a nuestras hambrientas y desabastecidas tropas, sometidas por los gringos al más cruel asedio marítimo. Pero nuestro alegre barco torrelaveguense, el Purísima Concepción, mandado por Don Fernando Gutiérrez Cueto, era el más esquivo de todos y el que mejor se desenvolvía en una cacería naval en la que los yanquis pretendían capturarnos sin esfuerzo. Y no siempre nuestros paisanos de la Armada podían protegernos, en esos largos cinco meses de guerra en la que el bloqueo naval era la mejor baza con la que contaba el enemigo.

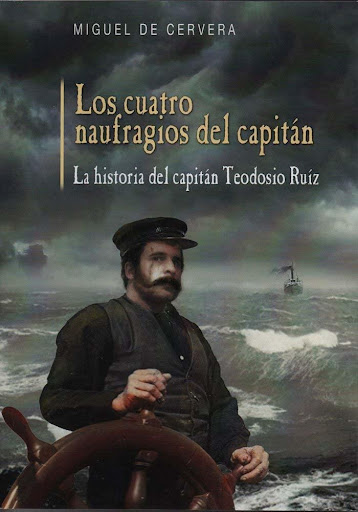

Los cuatro naufragios del Capitán

(Miguel / 623191492)

Esta vez van en serio, dijo mi Capitán, más preocupado de lo habitual con las medidas preventivas que observaba, con su catalejo, en el poderoso barco de guerra yanqui que nos vigilaba. ¡No va a ser fácil zafarse de estos cabrones esta vez! A ver cómo rompemos ahora el bloqueo, me pregunto, si estos de ahí no nos dejan ni zarpar… Tiene que haber alguna manera…

Olvidaos de jugar al despiste esta vez, dije yo, que contaba con información de primera mano sobre el hartazgo de nuestros adversarios y su determinación a no dejarse torear más por nosotros. Si queremos romper el bloqueo va a ser necesario que algunos de estos pendejos yanquis se queden en tierra, ¿me explico? ¡No pueden salir a hacer su puto bloqueo sin sus oficiales!

¿Y qué vas a hacer, eh? ¿Matarlos? ¡No es el momento de poner las cosas peor, “Piloto”! Nosotros somos la Flota Auxiliar y no podemos entrar en combate con nadie, ¿de acuerdo? ¡Nos hundirían en un santiamén y con razón, aquí mismo y delante de todo Jamaica! Y nadie podría protestar después por nosotros…

Usted déjeme a mí, Capitán, que ya sé yo lo que hago: les tengo preparada una sorpresa a estos cerdos en el muelle, una timba de las mías, pero con un ingrediente muy especial. Tan solo dejadme que salga a su encuentro y os aseguro que tendréis tiempo de sobra para largar amarras sin que ese barco de mierda os persiga. ¿Confía en mí?

Miedo me da, la verdad, pero no veo mucha otra alternativa. ¡Adelante, pues, “Piloto”! Demuéstrame de lo que eres capaz en esos muelles y sabré disculparte por todas las trapisondas que me organizas a menudo por allí.

El Capitán se retiró de la cubierta, desde donde observábamos a los yanquis bajo un improvisado tendido que nos libraba del sol, así como de la vigilancia recíproca de ellos. Mi admirado superior, Fernando Gutiérrez Cueto, había delegado en mí lo que fuera que me propusiera hacer y concentré a los demás oficiales para prevenirles del plan.

Estad listos para esta vaina, compañeros: voy a intentar secuestrar, entre comillas, a unos cuantos mamones de ese maldito barco y retrasar como sea su salida detrás de nosotros. ¡A ver si así nos dejan en paz de una puta vez y podemos marchar ya, que el tiempo juega en contra nuestra y se nos pasa la guerra aquí parados! ¿Estamos? Os enviaré la confirmación de cuándo podéis largar amarras y cuando yo os diga salís, sin más esperas, que ya me las arreglaré yo solito. ¡A mí no me esperéis!

La verdad es que todavía no sé cómo me las ingenié para hacer lo que hice. Sin duda que aproveché mi infinita cara dura y también los contactos que tenía por todos los puertos del Caribe. Gente que me respetaba o me temía o me debía favores o todo a la vez. Y fueron ellos los que me ayudaron al servirme como ganchos y, en especial, mis mejores amigas de Port Royal, para organizar una timba tan especial que logré congregar allí a lo más florido de ese buque de guerra yanqui que nos vigilaba. Una maniobra en la que unas exuberantes amigas mías hicieron de cebo, claro, porque ya se sabe que tiran más dos tetas que dos carretas. Pero los yanquis no eran tan pendejos como podían parecer y repararon muy pronto en mí.

Tu cara me suena, amigo. ¿No serás tú un tripulante del barco español de suministros ése, el que está atracado en el puerto, que siempre consigue saltarse nuestro bloqueo?

Los yanquis son gente desconfiada, por su parte, aunque se dejaban tentar por las cartas y la juerga como cualquiera. ¡Y le pegan al frasco que da gusto, también, como buenos anglosajones que son! Pero yo me hacía el loco, claro, por medio del recurso que mejor se me ha dado siempre: reírme en la propia cara del peligro y hasta de la muerte.

¿Del barco español, yo? Y me reía como un oso, sin dejar de disimular, con ese acento cubano que ya me salía sin forzar. A eso querían obligarme esos perros de españoles, sí, allá en mi puelto de La Habana: ¡a meterme en su puñetera guerra colonial contra mis paisanos! ¿Lo pueden creer? ¡Pero yo soy cubano y nada más, así que los mandé a chingar a su vieja!

Pero algún trato has tenido con ellos, me provocaban. Para ver si me ponía nervioso y confesaba lo que ellos parecían intuir.

Miren, señores. Yo no quiero saber nada de esos españoles y sus vainas, aunque les tengo que reconocer que no me fui de mi Isla por ellos. En realidad, tuve un asunto muy feo con unos señores de allá, de la hermandad de los ñáñigos, y con esa gente nunca puede estar uno tranquilo. Y yo no les quería decir nada a ustedes porque sé que su Gobierno tiene trato con ellos, pero ya sabréis que esos bastardos te apuñalan a la menor de cambio y sólo por ser blanquito. ¡Y por la espalda si hace falta, eh! Pero aquí vivo muy tranquilo.

Todo esto se lo contaba en mi no tan mal aprendido inglés y con todo mi aplomo de jugador y lobo de mar. Y mis rubicundos acompañantes parecieron bajar un poco más la guardia, con este furtivo comentario, puesto que así explicaba mejor mis posibles actitudes esquivas con ellos, que sin duda habrían detectado en algún momento anterior a esa timba. Pero les di largas cambiadas[1] con esta milonga de los ñáñigos y, sobre todo, con las atenciones que les prodigaban varias amigas mías, algunas de ellas auténticas profesionales, a las cuales había aleccionado sobre cómo engatusar mejor a esos mamones.

Vosotras haceos pasar por las muchachas más inocentes del Caribe, les expliqué, que con lo monas que sois no hará nada falta nada más. ¡A lo mejor engañáis a uno de estos cenutrios y os lleva de vuelta a sus Estados Unidos!

Y ellas se echaron a reír, siempre curiosas ante mis planes más peculiares y sin advertir hasta qué punto iba en serio la broma.

Pero, ¿qué pasa, “Piloto”? ¿Acaso no somos inocentes y decentes o qué?

Os temo más que a toda la escuadra yanqui junta, les contesté, no sin verdad. Y el tiempo me demostraría que una mujer puede ser más peligrosa que veinte puñaladas traperas de un ñáñigo. Pues no fue, en realidad, por la mano armada de un hombre que caí fulminado, en su día, varios años después, sino que por los pecados de cintura para abajo no tardaría mucho en estar más muerto que vivo.

Vamos a echar otra más, les propuse a los gringos, mientras barajaba de nuevo, con el único afán de la misión en mi cabeza.

Tal vez sea hora de volver al barco, me respondió uno de ellos, si bien yo volvía a tentarles enseguida. Todo ello mientras mis amigas les servían más y más tragos con narcóticos incorporados, de los que producen una somnolencia brutal, para que los muy pendejos se quedaran bien amodorrados en los brazos de mis amiguitas del muelle. Y ahí se cerraría mi trampa.

¡Vamos, caballeros, que no se diga que los yanquis no sois gente de huevos! Una más y nos vamos. Tal vez cambie ahora su racha, ¿no creen? ¿O es que unos marinos de guerra con semejante arsenal a bordo le van a tener miedo de unos marinos mercantes y desarmados?

Había reunido conmigo a oficiales muy importantes de ese buque y si lograba distraerlos el tiempo suficiente, quién sabía, tal vez lograra también distraer el barco entero de la maniobra de vigilancia que mantenían sobre el nuestro. Y yo ya había dejado entre los míos instrucciones muy claras, sobre cómo tenían que obrar, siempre de acuerdo con nuestro tan respetado Capitán.

Os enviaré a alguien a deciros que ya tengo un buen grupo de esos mamones conmigo y entonces, sin mirar atrás, largad amarras sin mí. Esto será suficiente para que los muy cabrones se queden atrás, ¿de acuerdo? ¡Y por mí no os preocupéis, que ya me buscaré la vida para reunirme con vosotros más adelante, en cuanto se pueda!

Ése era el objetivo. Porque nuestra dotación se adaptaba mejor a las circunstancias mientras que los yanquis, cuadriculados como eran, jamás dejarían atrás a nada menos que cinco oficiales de su dotación. Y aparte de conseguir retrasarles, tras mi falaz maniobra, ya les habría sacado a las cartas un buen caudal que invertiría de inmediato en ayudar a mi Patria. En conseguir por todo aquel puerto los repuestos y suministros que necesitaba y planificar, con más calma, mi siguiente jugada maestra. Pero antes había que cerrar la trampa de miel en la que tenía enredados a esos incautos y ordené servirles más tragos, con los somníferos incorporados, mientras la orquesta tocaba más fuerte la música y la gente del bar se ponía a cantar, a todo lo que daban sus gargantas, y a la vez que mis amigas subían la intensidad de sus carantoñas.

Oigan eso, dijo uno de mis oponentes, pues a pesar de todo se escuchó el bramido de las bocinas próximas. ¡Es el barco español, joder, que va a salir ya! ¡Tenemos que volver a bordo!

Tranquilos, señores, que no está la mar para zarpar ahora, repliqué yo, en mi papel de auténtico ingenuo. ¡Además, sus compañeros no se van a ir sin ustedes!

Pero los yanquis no atendían a razones y se movilizaron cuan pronto pudieron, aunque impedidos por los abrazos de las mozas y el efecto del narcótico unido al alcohol. ¡Pobres ingenuos! Tanta prisa se daban, entre tumbos por la droga consumida, que ni siquiera repararon en que yo les había embelesado todo ese tiempo y hasta les habíamos robado, claro, como colofón último de esa timba traicionera. Y todos salían como podían de la taberna salvo uno de ellos, el más suspicaz del grupo, que se detuvo un momento en los últimos escalones.

Un momento, exclamó, al echarse mano a unas pertenencias que extrañaba. ¿Dónde está mi cartera?

Y me dirigió una mirada de ira suprema mientras dos de sus compañeros se detenían junto a él, ya en lo alto de la escalera y apretados por la urgencia de zarpar, pero también por su deber de respaldar a un compañero en problemas. Además de tramposo, cabrón, ¿también eres carterista?

Pero yo me despedí de él, como si nada, encaminado sin prisa hacia la puerta de atrás. Un recurso vital para todo jugador que se precie, claro, esto de mantener controlada la puerta de atrás. Porque tenía prohibido agredir a esos cabrones y reventar, por tanto, nuestra no beligerancia como buque de aprovisionamiento civil.

Good bye, my dear colleagues! See you soon!

Where do you think are you going, fucking Spaniard? Come back, son of a bitch! Come back again!

Así me gritaban, mientras yo me desentendía de ellos, perdiéndome por ese barrio de oscuros tugurios donde se me conocía muy bien. Pero estos cabrones gringos, medio mareados y poseídos por su furia y la prisa, apretaban su paso a mi espalda mientras yo me sorprendía de su persistencia. Pues su barco tronaba el puerto entero con su poderosa bocina y era la hora de zarpar para ellos. ¿A dónde creían que iban?

Muy bien, amigos, ¿en serio queréis seguirme? Ya veréis la que os viene ahora, pensé, a la vez que me perdía más por los esos estrechos y oscuros callejones. Y no desaproveché la ocasión de ir anunciando a mis perseguidores por delante:

¡A mí el puerto, compañeros, que me persiguen unos tramposos! ¡No les vale con desplumarme y encima me quieren llevar preso a su barco! ¡Hay que joderse con estos hijos de puta tramposos!

Los jamaicanos contemplaban entretenidos este espectáculo. Ellos ya sabían que toda cosa que yo dijera era mentira, puesto que muchos allí me conocían demasiado bien, pero también sabían que los yanquis iban cargados siempre de alhajas. De buena ropa y hasta de armas de gran calidad, que les eran mucho más útiles que todo lo demás en su mundo de bajos fondos. Por lo tanto, si se decidían de verdad a seguirme, esos cinco o seis huevones, lo iban a pasar mal de verdad, aunque al final no cometieron ese error. Y al darse cuenta de por dónde se había metido y las miradas sospechosas que los seguían, mareadísimos como andaban por el narcótico, apenas pusieron el pie en ese barrio se convencieron de que una retirada a tiempo siempre es una victoria. Y, además, por si fuera poco, les esperaban con urgencia en su buque, puesto que el nuestro ya habría largado amarras hacía rato y tomado esa necesaria delantera. Rumbo, de nuevo, a esa asediada isla de Cuba que necesitaba a toda costa nuestros suministros. Y así fue que los pobres gringos se largaron a toda velocidad, seguidos siempre por las miradas inquisitivas y territoriales de los jamaicanos: esos descendientes de piratas y libertos de Port Royal.

¡Adiós, mis queridos gringos! ¡Escribidme si llegáis a La Habana, por favor, para haceros llegar la plata!

De poco les había servido a esos cerdos su despliegue de chivatos por todo el puerto, reclutados a golpe de cartera, pues al final no podían competir con mis tácticas. Ellos eran casi unos recién llegados comparados con viejos lobos de mar como nosotros, que nos conocíamos el Caribe como si fuera el charco de nuestro patio. ¡Ay! ¡Qué poco imaginaban que sus confidentes departían conmigo antes de subir a su cubierta, para contarles cualquier tontería y ganarse su confianza! Ellos les pagaban bien, sí, pero yo dirigía a esos tunantes desde atrás y tampoco dudaba en soltarles mi propia propina a cuenta del Rey. Y aunque contaba con un presupuesto mucho más limitado que los gringos, que tendía a disminuir cuando me acercaba a mis inseparables tapetes, era yo el que me servía de esos chivatos en verdad y espiaba a los yanquis más que ellos a nosotros, tanto en Jamaica como en otros puertos cercanos. ¡Es lo que suele pasar cuando te metes en un territorio que no es el tuyo y te topas con viejas putas resabiadas como yo!

Si os agarran por ahí esos gringos, muchachos, no os comprometáis hablando de mí, les contaba yo a estos pillastres: si os aprietan mucho las tuercas, por no haberles informado de que sirvo en un buque que se salta el bloqueo de ellos, no pasa nada. Decidles enseguida que sí, que soy un tramposo y un reconocido cabrón y jeta, pero que no sabíais que seguía en el barco con mis paisanos, sino que creíais que me habían echado por todo eso y por insurrecto.

Y como bien decía un viejo estibador negro de La Habana, que conocía los cuentos de todo el mundo, pronto no quedaría en todo el Caribe un rincón seguro para mí.

Mira, blanco, me decía. Vosotros los españoles ya no pintáis tanto aquí ni en ninguna parte, pero a los yanquis les jode que sigáis creyéndoos los señoritos del puelto. ¿Oyó? Por eso nos caéis bien a todos por acá, porque sois unos románticos. Pero a ti cualquier día te cuelgan, hazme caso, ya sea por deudas o por cualquier tema de cuelnos o por estas diabluras que les estáis haciendo a los gringos. Pero yo nunca te olvidaré.

Ni yo a ti tampoco, mi amor, le respondía, compartiendo con ese viejo amigo nuestra carcajada habitual. Un auténtico veterano que todavía recordaba el día en que lo subieron a un barco de niño, en África, para traerlo a estas benditas tierras del Señor, tan españolas, pero que siempre nos han querido arrebatar.

[1] Un pase de toreo.