Víctor se recostó en su parte del baño privativa, situada dentro de la enorme sala de baños de su palacio. El reciente recuerdo de que podía haber muerto hacía apenas una hora, desguazado por ese jabalí, le perturbaba mucho y esto le hizo pensar como nunca en la muerte. Y ahora que se venía sobre su horizonte una verdadera guerra que se antojaba inevitable, por mucho dinero y hombres que tuvieran estos señores a su disposición, ese temor a la muerte aparecía ante Víctor como mucho más que un fantasma lejano. Porque la muerte siempre llega al final y es el final de todas las cosas buenas, de los placeres que colmaban su vida de patricio, tan despreocupada hasta cierto punto.

Despreocupada. Así la ven ellos, mis criados, que no se dan cuenta de lo duro que es mandar. ¿Qué se creen ellos? Las decisiones que debo tomar cada día, para empezar, y que no siempre son fáciles.

La muerte, sin ir más lejos, siempre presente en su vida. Entre sus más cotidianos deberes. Y el aún joven Patrón recordaba muy bien el día en que mató a su primer hombre. Eso sí: como rico que fue desde la cuna, por supuesto, no tuvo que mancharse las manos, pues el diligente Mayordomo siempre se ocupaba de estos menesteres por él.

Cazamos un “ratón” en la despensa, Patrón. ¿Qué hacemos con él?

Azotadlo, claro. Como siempre.

Eso ya está hecho, respondió entonces el Mayordomo, que nunca precisó de órdenes para tales cuestiones menores, pero matar sí era un acto irreversible que requería de la aprobación patronal. Y ahora, ¿qué hacemos? ¿Lo metemos al baúl[1]?

Pues no sé, Mayordomo, lo que haría mi padre en este caso, fingió Víctor, aunque por supuesto que conocía de sobra al hombre de hielo que lo engendró. Un vengador absoluto cuyas primeras palabras, al llegar a la Casa, solían resumir las soluciones que a él se le ocurrían para atajar las incursiones de bandoleros y bárbaros montañeses:

¡Esto sólo se arregla con un crucificado cada milla entre Legión y Burdigala!

Y el Mayordomo cumplía su parte acostumbrada, claro, como buen conocedor de esa política paterna.

Lo que haría el General es matarlo, pues, ¿qué otra cosa se puede hacer con una alimaña?

Pero el hijo del Patrón no se decidía. En aquellos días, su padre se había tenido que ausentar de pronto de la Casa, por una cuestión con unos bagaudas merodeadores, y nunca se sabía cuándo podría regresar para ejecutar su justicia. En muchas ocasiones podía tomarle varios días el empalmar una cacería de hombres con otra de fieras o, como también sucedía a veces, recibir por el camino un aviso urgente de ayuda por parte de cualquier población o terrateniente en apuros. La captura de un esclavo huido o unos colonos revoltosos o el encargo de una escolta, siempre necesaria por todos esos caminos, constituían a la vez un deber y unas buenas fuentes de ingresos para este General cazador. Una ayuda armada que, por supuesto, Asturio se cobraba bien. Y como el mismo Viejo Señor decía siempre:

En esta vida no se regalan ni las nalgadas.

Pero hacía tiempo que este gran líder había muerto y también en sus ausencias, cuando estaba vivo, las decisiones, como heredero que era de todo lo demás, a Víctor correspondían.

Me tienes que dar la orden, Patrón. Tu padre me tiene prohibido matar a nadie sin permiso.

Víctor lo sabía muy bien. Los excesos del Mayordomo ya habían provocado, para entonces, algún problema grave con el servicio, pero Asturio sabía muy bien que no le convenía tensar la cuerda con la gente de Casa y por eso lo mantenía a raya. Sin embargo, Víctor no tenía la frialdad de esos dos hombres. Carecía de su facilidad para impartir los más fieros castigos, a pesar de haberse criado entre sangre y violencia. Es más: al desempeñarse a la diestra de su padre había descubierto que le repugnaba tanta brutalidad, pero tampoco quería parecer débil a la hora de impartir una justicia que sin duda era necesaria para mantener el orden. Por fortuna para él, en esa ocasión, también su hermana se había enterado de lo ocurrido y se metió de por medio, para interceder por el prisionero.

Esto son cosas de hombres, le censuró el Mayordomo, pero ella ignoró al bestial jefe de los criados y se dirigió a su hermano sin rodeos.

No lo hagas, Víctor, por Dios. ¡Déjalo libre y que se vaya, para qué más, si ya se ha cobrado lo suyo!

Liberarlo, ¿para qué? ¿Para que vuelva a las andadas en un par de días?

Un par de meses como poco, querrás decir, pues hay que ver cómo lo habéis dejado, respondió ella, con un aplomo que ya quisieran muchos hombres de guerra. Pero tampoco el Mayordomo estaba dispuesto a dejarse comer la tostada y mucho menos por una mujer que por entonces, además de todo, era casi una adolescente.

¡Más se merece por ladrón! ¿Acaso me vas a enseñar buenos modales para tratar con gentuza?

¿Te parece poco la paliza que le habéis dado? ¡Da gracias a Dios de que no puedes enseñar a ser cruel a quien no puede aprenderlo!

En ese momento, Víctor acalló a los dos contendientes.

¡Bueno, ya está bien! Mira, Serena, a mí también me parece penoso todo esto, pero he de cumplir a toda hora la voluntad de mi padre. Y eso significa castigar a los culpables.

Los varazos que le han dado ya bastan para aleccionar un hambriento, hermano. ¡Matarlo es una barbaridad!

Yo no puedo hacer nada, respondió Víctor, con un gesto mínimo que bastó al capataz para volver a su sumaria tarea. Y a continuación le dio a su hermana la explicación que ella le exigía, sin ocultar su disgusto, con las abundantes lágrimas que ya derramaba para entonces.

No seré yo quien se enfrente a nuestro padre cuando vuelva de su viaje.

Pues no te preocupes por eso, anda, que yo lo haré, replicó ella, con el ademán de salir detrás del Mayordomo e impedir la ejecución, pero Víctor la retuvo por el brazo.

¡Tú no estás investida de esa autoridad!

Pero es que nadie debería estarlo. Ni para matar ni para dejar que maten a otros.

Eso no le gustó a Víctor, pues era verdad. Como siempre les decía su preceptor, que era un auténtico filósofo:

Cuando matas a un hombre le quitas todo. Pensadlo bien cuando os toque tomar esas decisiones.

Y ese momento al fin llegó, cómo no, sin nadie más que él mismo para asumir toda la responsabilidad de semejante condena sobre sus espaldas. Porque siempre hay una primera vez para todo y esto fue un feo asunto que había ocurrido hacía ya muchos años, pero cuando su mente y su cuerpo ya estaban formados y no había excusa posible ni para su conciencia ni mucho menos para la de su inflexible padre. Un General severo que no toleraba la debilidad en ninguna manera.

Si causas problemas en la Casa, hermanita, seré yo quien lo pague, resolvió Víctor.

Y le impidió la marcha para que no pudiera salvar a ese hombre, con su fuerza superior, puesto que en valor real nunca podrían medirse.

Me pregunto qué hubiera pasado si hubiese nacido hombre, se cuestionaba Víctor, admirado de la valiente determinación de su hermana. Y ella le devolvió una lluviosa mirada de impotencia.

No te engañes, Víctor. El ser más misericordioso que nuestro padre no te disculpa de tus otras debilidades.

Serena se refería a su sumisión a la severidad paterna, a la hora de impartir castigos, pero no sólo a eso. Porque el heredero de Asturio siempre fue reconocido por su afición por las mujeres y, en concreto, las de la misma Casa, puesto que Víctor no se alejaba nunca demasiado de una hacienda en cuyos límites se sabía seguro. Es más: la proliferación de las bagaudas por todas partes le hacía sentir vulnerable incluso dentro de sus propias fronteras, por lo que el Patrón echaba mano de las muchachas que tenía más cerca para evitarse ese riesgo. Y no le estorbaba que fueran apenas adolescentes o casadas entradas en años. Un ingobernable apetito sexual que acaso excedía al de su padre, según los de la Casa, pero es el Viejo Señor apenas paraba un mes seguido entre los muros de su querida propiedad y sus vicios, por tanto, no podían escandalizar a nadie tan de seguido.

Para empezar, a mi querida hermana, que siempre ha sido la voz de mi conciencia, pero es que hasta ella tiene sus propios asuntos privados. ¿De verdad se creen esos dos que no me doy cuenta de lo que se traen? Apuesto a que ya ni siquiera es virgen, se decía a sí mismo, cuando tanto cariño le dedicaba a su querido Cazador, si bien no era a él a quien le importaba más nada de eso, sino a los potentados que la pretendían por todas partes y le pedían a él, de forma constante, su disputada mano.

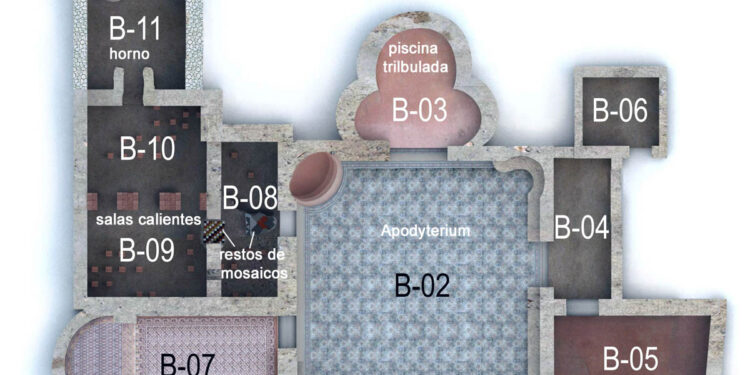

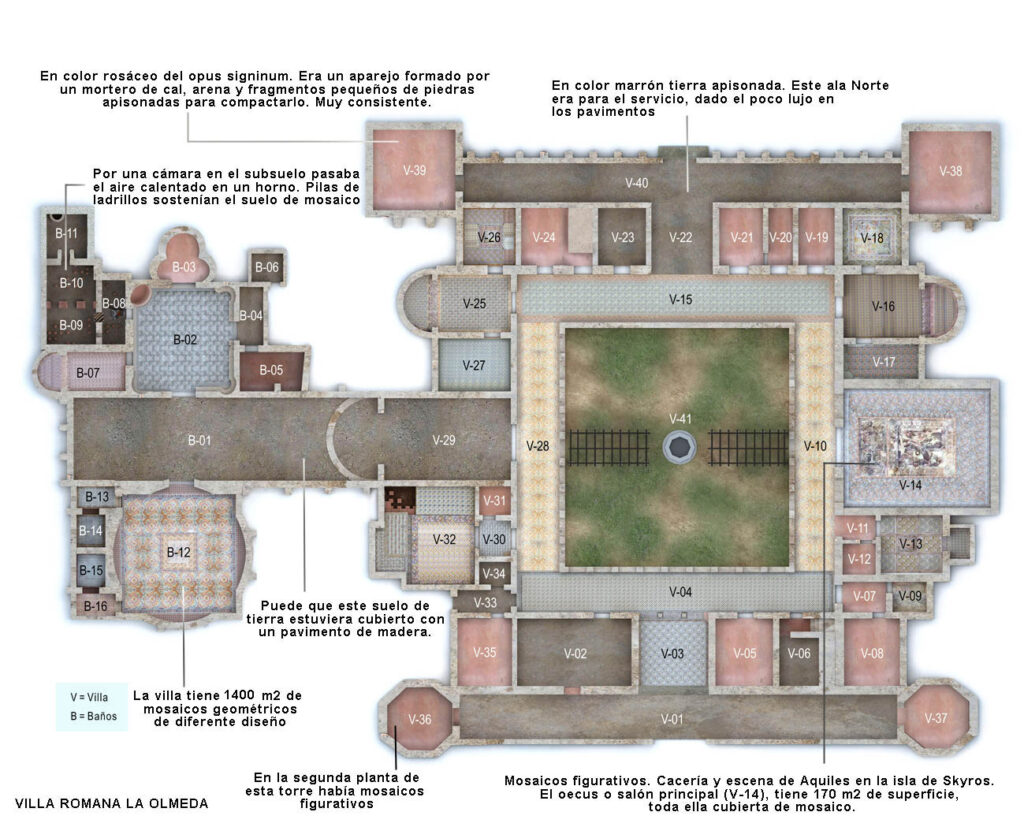

Ajeno a los pensamientos de su Patrón, Eugenio el Cazador caminó hacia los baños. Para muchos en la Casa, eran las mejores estancias de todas. Tan limpias y decoradas como el resto, ofrecían un lugar de recreo necesario, pero lo mejor era que cualquiera de la Casa podía usarlos si no se invadían ciertas partes privadas de los mismos. Y después de un día de montería en que cruzaron los campos, bajo el ardiente calor, era más que agradable visitarlos. También solía decirse que los baños eran el mejor sitio de encuentro, para hacer negocios o tratar asuntos importantes, incluso para la propia servidumbre del palacio. El ambiente allí era relajado y además, sin la ropa puesta, se diluían esas diferencias de rango que tanto separan a los hombres. Incluso entre los de un estatus similar, como pasaba en el caso del Mayordomo y Eugenio, pues era Cazador uno de los escasos criados que escapaba al severo control de tan estricto capataz. Mayordomo mandaba, de hecho, a los guardias de la Casa y Eugenio, como experto en monterías, a los no menos numerosos batidores. Uno era el perro guardián de los señores y Cazador, por su parte, se constituía en un querido defensor para todos los servidores, además de que no era poco querido también por sus patronos.

El Señor te espera en el caldario, le advirtió Mayordomo, al encontrarle de frente en el pasillo. Y se atrevió a tomarle del brazo con indolencia mientras le susurraba sus típicas impertinencias: ¡tampoco te creas tan importante por haberlo salvado de un jabalí! Recuerda que mis guardias y yo os salvamos a todos cada día de bandidos bastardos como el cabrón de tu hermanito.

¡Enhorabuena! Por mi parte, no sabría cómo agradecértelo, replicó Eugenio, que se desprendió de su agarre con naturalidad. A lo mejor dándote por detrás si vienes conmigo a los baños. ¡Así el Señor verá quién manda de nosotros dos, se me ocurre, ya que tanto te preocupa eso!

Algún día te voy a cepillar esa maldita lengua de gracioso que tienes, replicó el Mayordomo, a quien no se le ocultaban los versos que circulaban por toda la Casa sobre él mismo y de los cuales culpaba, no sin razón, a un Cazador dotado del ingenio y la cultura necesarios para pensar esta burla.

Eres no sólo delator, sino calumniador[2].

No sólo defraudador, sino traficante.

No sólo eres un mamón, sino entrenador de sicarios.

Me asombra, Mayordomo, cómo no tienes perras.

Pero Eugenio era el héroe del día y ese bruto tuvo que morderse la lengua cuando su rival le dio la espalda y siguió su derrotero, al encuentro del Señor, que le esperaba sentado en el caldario. Un sencillo recoveco con forma de trébol, relleno de agua y abajado con respecto al suelo, que un criado se ocupaba de mantener en su temperatura ideal. Y vio el rostro de Víctor estaba más alegre de lo común, siendo como era un tipo jovial. De escaso cabello rubio y ojos claros, bajo y fornido como su padre, Asturio, había heredado de éste la llaneza del soldado. Del General que se preocupa de que sus soldados coman y descansen, claro estaba, si peleaban bien, aunque Víctor no era tan severo como su padre cuando se producían errores. De hecho, aplicaba como norma general una máxima de Séneca, al cual Eugenio y él estudiaron juntos de niños:

Vive con el inferior tal cual quisieras que el superior viviera contigo.

Siempre haz con el esclavo no más que lo que quisieras hiciera contigo un dueño.

Un dueño que en el caso de Víctor no resultaba fácil de juzgar. ¿Era el tirano que pintaba todo el mundo, empezando por las bagaudas que merodeaban sus dominios, o nada más que un superviviente en un nido de víboras? Lo que no se le podía ocultar a nadie en la Casa es que estaban ante un fruto más de las circunstancias que a los Próculos les tocó vivir desde la cuna, con toda una herencia que suponía también muchos deberes y riesgos. Era el hijo único de un matrimonio de conveniencia que no tuvo un solo instante de felicidad[3], pero él parecía feliz con su padre hasta que éste murió de repente, diez años antes, y siguió pareciéndolo con la madre solitaria hasta el lunes de su muerte. De ella heredó el instinto. De su padre, aprendió desde muy niño el dominio de las armas, el amor por los caballos y la maestranza de las aves de presa altas, pero de él aprendió también las buenas artes del valor y la prudencia.

Aquí estás, por fin. Pasa, Eugenio, anda, y no te preocupes, que ya sabes que a mí no me gustan los chicos. Tu trasero está seguro conmigo, bromeó Víctor, como si acabase de oír su conversación con Mayordomo. Y los dos se echaron a reír.

Sí, Patrón, ya sabes lo que dijo el poeta: “lo que tú haces es otra cosa[4]”.

Así es. ¿Ya celebraste tu victoria de hoy con alguna moza? Pero aún no has tenido tiempo…

No te molestes por lo que voy a decir, Señor, pero antes que los señores llegan los batidores. Y si quieres una noche mejor, mi amor, confía en la gente de Cazador.

Muy buenas las rimas, Eugenio, pero no me jodáis las paredes para escribirlas por ahí. ¿Vale? Que luego siempre hay cenutrios que te copian las ideas y se dedican a poner esas cosas por todas partes.

Aunque seas buen rimador, por favor, no jodas las paredes de tu Señor.

Los dos rieron de nuevo y Eugenio se cubrió con una toalla antes de descender los escasos escalones y sentarse, frente a Víctor, dentro de esa minúscula piscina. Un recoveco de los baños cuyo suelo estaba rebajado, igual que el techo, como si fuera una especie de cripta, lo que les permitiría hablar sin ser observados ni oídos. Y no era una situación tan tensa como podía llegar a ser cuando los dos eran niños o mozos. Cuando se criaban juntos en la Casa, sí, pero con un universo de desigualdad entre ambos y no sólo por el rango. Porque el carácter de Víctor era por entonces insoportable para todos, un auténtico tirano que se creía el rey del mundo, pero la responsabilidad del mando había recaído un día sobre su espalda y lo había hecho cambiar para mejor. Con sus defectos y su severidad de Patrón, por supuesto, pero no era más el muchacho impertinente y tan cabrón que fue con todo el mundo, a falta de que la Casa entera fuera a descansar un día en sus manos. Y fue esta circunstancia tan especial, sin duda, lo que le hizo madurar en un sentido más justo y menos brutal que a su padre.

¿Tal vez por miedo a la rebelión? ¿Quizás porque se veía incapaz de sujetar a su gente por el temor absoluto que sí inspiraba el pasado Señor? Lo único que tenía claro Eugenio era que su Patrón actual era inteligente y se dejaba ayudar por Serena, la cara amable de ese régimen doméstico, aunque sin variar su política de serios castigos para los insurrectos. Y por esto eran pocos los que se atrevían a desafiarle y serían muchos menos, estaba claro, si su hermanastro en común no hubiera levantado allí mismo la bandera de la oposición. Su hermanastro pequeño, Liberato, al que siempre cuidó como si fuera más que eso: como a un hijo de cuyas cualidades se sentía tan orgulloso, pero es que esas mismas virtudes le hacían odiar su papel de criado en la propia Casa del Patrón que lo había engendrado. Y, la verdad, pensaba Eugenio, razones no le faltaban. Y así se lo decía al rebelde Liberato, antes de su marcha de la Casa, así como en las escasas ocasiones en que se podían encontrar, en verdaderos encontronazos, que se daban en su escurridizo exilio en el monte:

Pero, dime, hermanito: ¿qué puedes hacer tú para cambiar nada de esta dictadura de los patronos? ¿Es que no ves que a la fuerza ahorcan?

En cambio, por su parte, un muy joven Liberato, precoz en inteligencia y físico, se negaba a aceptar tanta injusticia. Y esto fue así desde el principio.

¡Eso es lo único que le falta a este cabrón de Víctor! Ahorcarme cualquier día de éstos, delante de todo el servicio, para dar ejemplo a otros “rebeldes”. Pero antes que eso o de seguir soportando sus palos, esos desprecios suyos y los de la bruja de su madre, te lo aseguro: ¡tomaré una espada si hace falta! ¡Me echaré al monte con quien quiera seguirme y ya veremos aquí quién tiene más pelotas!

¡Ea, hermano, haz lo que quieras! Te diga lo que te diga, vas a hacerlo igual, así que allá tú, pero déjame recordarte algo: hay más cadenas que perros bravos[5].

Sus consejos no sirvieron de mucho y en poco tiempo, después de esta conversación, su medio hermano se lanzó a los montes para convertirse en el cacique de toda una tribu de desheredados que ya pululaban por allí. Un rebelde Liberato que era una presencia continua en la Casa y que, como no podía ser de otra manera, se interponía entre sus dos hermanastros, Víctor y Eugenio, pero también estaba esa otra hermana del Señor, Serena, que tanto influía en ellos dos. ¿Tal vez demasiado?

La amas, ¿verdad?

Eugenio no se esperaba esa pregunta de sopetón y se sintió cazado en su juego. En su amorío prohibido con la hermana del Señor, que no gozaría nunca de la aprobación de éste, pero decidió hacerse el tonto una vez más.

¿A qué se refiere mi Señor?

A la Casa, dijo Víctor, que sin duda le había colocado un lazo para ver si lo pisaba. Amas a esta Casa, ¿verdad? Por eso me eres tan fiel.

La Casa es todo lo que conozco, Señor. Tan mía como mi propia vida, reconoció, con la humildad que le caracterizaba. Y servirte a ti es servir a la Casa, Señor.

Tú sabes que no eres un empleado como los demás. ¿Nunca has pensado que podrías largarte a otro lugar y serías muy bien apreciado, tal vez incluso más que aquí? ¿De verdad que estás comprometido con todo esto o permaneces aquí para vivir bien y follar a gusto, como tantos otros?

Eugenio no sabía cómo encajar eso. Que su patrono hablara de vivir bien y más aún de follar a gusto no era sino una ironía, pues, ¿a qué otra cosa se había dedicado él toda su vida?

La Casa es mi hogar, Patrón. ¿Dónde puedo estar mejor?

Eres un empleado bueno y fiel, pero: ¿qué hay de mí? Hoy casi diste tu vida por estos huesitos. ¿Soy acaso un buen Señor?

Yo no entiendo de mandar una Casa, mintió, puesto que sí conocía cada aspecto del trabajo y de la vida entre esas paredes. Sólo soy un cazador, con algunos batidores a mi servicio, pero estoy contento con lo que tengo.

Y yo. Por eso tengo algo para ti, en recuerdo de esta jornada, dijo el Señor, que se asomó al vestíbulo para señalarle un hato de ropa. Y Eugenio reconoció enseguida la rica túnica, blanca y con ribetes azules, pues se la había visto vestir a su Señor muchas veces. Quiero que te la pongas esta noche, en el banquete que haremos en tu honor. Siempre me quedó un tanto holgada, pero tú eres más alto y te sentará bien.

No era necesario, Señor. Sólo he cumplido con mi deber.

Y yo intento pagártelo, de alguna manera, si este pobre regalo compensa tan grande servicio. Pero no será el único y la cena de esta noche será en tu honor. Como te dije antes, nunca olvidaré este día.

Eugenio no extrañaría su vieja túnica, ya raída por el constante trabajo a la intemperie. Pero si Víctor se mostraba más amistoso que nunca, aunque era lógico, esto le puso por instinto en guardia. Que aunque se habían criado juntos, siempre hubo una enorme distancia social entre ellos.

No hay nada como un buen baño después de una jornada de caza. Sobre todo, cuando uno ha salvado a su Señor y se ha ganado su recompensa. Así que, adelante: algo habrá que quieras pedirme, ¿no?

Eugenio suspiró, incapaz de verbalizar lo que pensaba. Por supuesto que había algo que quería pedirle, pero…

No osaría pedirte nada, Señor.

Pues debes hacerlo, no seas modesto. Tal vez una mujer, una sólo para ti. O quizás un chico.

O quizás tu hermana, pensó Eugenio, pero era un deseo que no podía ni insinuar. O insinuar sí, tan solo, y sólo por ser él quien era. Te lo agradezco, Señor. Pero lo que yo quiero no está en tu mano dármelo. Por eso no quiero nada.

Me ofendes, Eugenio. ¿Cómo es eso? Solía pensar que en esta Casa podíamos complacer todos vuestros deseos, claro está, siempre que lo merecierais. Pero si crees que no puedo, tú pídemelo. ¡Ya veré yo si puedo dártelo!

En realidad, no preciso de nada, Señor. Tengo todo lo que necesito.

Como quieras. En tal caso, yo decidiré por ti, dijo Víctor, que posó su agradecida mano en su hombro. Nos veremos en la cena.

Tras una reverencia, Eugenio se dirigió hacia la entrada de los baños, donde una atrevida pintada le despidió.

Aquí habita la felicidad, se leía, junto al basto dibujo de un pene. Un mensaje que él interpretó como un augurio de lo que le esperaba, de una manera o de otra, cuando urgía celebrar su victoria. Y, una vez afuera, ya revestido de su nuevo traje, Eugenio atrajo las miradas de todos, pues no era común que nadie de su clase luciera tales prendas. Ni siquiera el consentido de la Señora, como siempre había sido.

Pareces un príncipe, le dijo Serena, al pasar junto a él para irradiarle con su sonrisa. Tal vez sea hoy.

Sí, tal vez. Me hará libre y me dará un anillo, tal vez, en pago a mi servicio, ¿y luego qué? ¿Me hará otra merced, mi Señor, entregándome a su hermana? No lo creo. Eso nunca lo hará.

Pero la voz de su maestro de oficio, el viejo Cazador, se abrió paso en su cabeza.

¡No seas necio, Eugenio! ¡Ve poco a poco! Por algo se empieza, hijo, pero la libertad es lo primero, ¡y ya veremos luego! El hombre humilde debe empezar su casa por algún sitio y lo primero es comprar el terreno. Desbrozar la tierra inculta, talar y quemar las malezas, y luego pasar el arado. Igual que en un acecho, la vida es paciencia. Esperar el momento apropiado. Tal vez hoy sea pronto para recoger la cosecha, pero todo llegará: confía en los dioses y espera. Por lo áspero se llega a las estrellas[6].

Un lema que también Serena estudió en su momento, pues compartía las clases del preceptor de la Casa con Eugenio y sus hermanos. Una verdadera estoica[7] que le daba gracias a Dios todos los días, pero era consciente de los límites que se le habían puesto a su felicidad. Uno era la imposibilidad de poder dar rienda suelta a sus sentimientos hacia Eugenio, aunque mantenía la esperanza absurda de que eso se podría resolver algún día. Pero la otra frontera para su capacidad de sonreír tenía mucho menos arreglo, pues fue ella misma quien se encontró el cadáver aún caliente de su amadísima hermana. Y cómo había muerto, en verdad, pareció un misterio que nunca se resolvería, pero lo que sí tenía claro era el inmenso dolor que había dejado atrás. La única persona a cuyo espíritu todavía rezaba, como una reminiscencia familiar de lo que siempre había sido y seguía siendo el paganismo: el rezarles a los muertos y hablar con ellos sin intermediarios, como si aún siguieran presentes por el mundo, aunque fuera por debajo de la tierra, y hasta solicitarles cuantos favores se pudiera uno imaginar.

Ya sé que no querías hacerme daño, Flavia, pero la verdad es que eso conseguiste. Ojalá hubiera estado más pendiente de ti, pero ya sabes que siempre hay mucho que hacer en esta casa y todos vienen a mí con sus problemas. Pero, mira, hagamos una cosa: yo te perdono a ti y tú me perdonas a mí, ¿de acuerdo?

[1] Esta pregunta se la hizo un sicario llamado Nicol a su joven patrón, William Rodríguez, hijo del famoso caudillo del Cártel de Cali, tras la detención de éste y la iniciación de William como jefe de esa organización. La potencial víctima de ese tema, por cierto, no terminó en el baúl: se trataba del infiltrado Jorge Salcedo, sobre quien luego escribiría el libro En la boca del lobo.

[2] Poema de Marcial, un poco modificado por mí. En el original se refiere a un tal Vacerra y no a Mayordomo y a gladiadores en vez de sicarios.

[3] Homenaje a Crónica de una muerte anunciada y en general a toda la literatura hispana, a la que quiero tanto.

[4] Se refiere, en bromas, a un poema de Marcial: La sagrada censura del supremo Emperador prohíbe y veda el adulterio / Alégrate, Zoilo: tú no jodes.Porque era, posiblemente, un fellator y cunnilingus, luego le daba igual esa prohibición, pero aquí esta frase se refiere a que a Víctor no le gustan los chicos.

[5] Frase que le recordaba el padre de Carlos Lehder a su narcotraficante hijo, socio de Pablo Escobar.

[6] Frase de Séneca.

[7] Filosofía que consiste en no desear demasiado y soportar bien la vida como venga.

*Víctor era el actual Señor de la Casa, hijo del General Asturio y hermano de Serena. Pertenecía al Clan Teodosiano que respaldaba al César de entonces, así como el anterior: el español Teodosio el Grande. En el retrato aparece en sus años mozos, al igual que sus hermanos, cuando todavía no había recibido el mando de la Casa.*

[1] Esta pregunta se la hizo un sicario llamado Nicol a su joven patrón, William Rodríguez, hijo del famoso caudillo del Cártel de Cali, tras la detención de éste y la iniciación de William como jefe de esa organización. La potencial víctima de ese tema, por cierto, no terminó en el baúl: se trataba del infiltrado Jorge Salcedo, sobre quien luego escribiría el libro En la boca del lobo.

[2] Homenaje a Crónica de una muerte anunciada y en general a toda la literatura hispana, a la que quiero tanto.

[3] Se refiere, en bromas, a un poema de Marcial: La sagrada censura del supremo Emperador prohíbe y veda el adulterio / Alégrate, Zoilo: tú no jodes.Porque era, posiblemente, un fellator y cunnilingus, luego le daba igual esa prohibición, pero aquí Víctor se refiere a que no le gustan los chicos.

[4] Frase de Séneca.

[5] Filosofía que consiste en no desear demasiado y soportar bien la vida como venga.