Ya os he contado cómo tuve la suerte de haber servido a las órdenes del gran héroe montañés y español de mi tiempo, en los mares del mundo, como fue el Capitán Fernando Gutiérrez Cueto. Inclusive después de la Guerra de Cuba tuve el privilegio de haber sido su segundo en el Hércules, un buen barco de carga y pasaje que cubría el trayecto entre Bilbao y Londres, pero no supe negarme a mí mismo y ser un buen cristiano y mejor oficial de mi gran Capitán. La verdad es que ni sé dónde tenía la cabeza por aquellos días, agobiado por la enfermedad y el futuro lúgubre que me esperaba, con esta maldita sífilis a bordo de mis carnes, pero en todo caso me veía más desbocado que nunca y en todos los frentes a la vez: las mujeres, el juego y el alcohol constituían por entonces una fuente de consuelo además de ser, como hasta esos días, mis pasatiempos y el pan mío de cada día, pero los líos inherentes de todo eso y mi necesidad acuciante de financiación terminaron por chocar de frente con la integridad estoica de mi Capitán, que me llamó a capítulo con el rictus más serio que me había mostrado jamás.

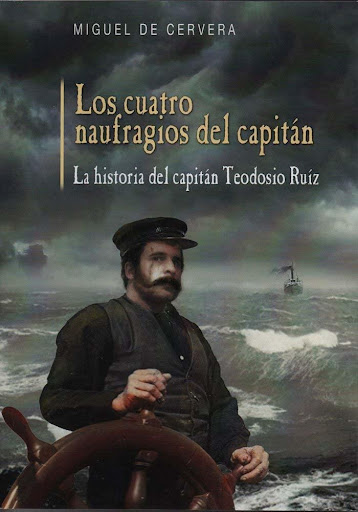

Los cuatro naufragios del Capitán

(Miguel / 623191492)

Mira, “Piloto”: te he consentido muchísimo más de lo que mi carácter y mi salud de marino ya viejo me permite, más que nada porque eres un excelente oficial y por los servicios prestados en Cuba, que fueron muy buenos en verdad, pero no se puede vivir de las rentas toda la vida y mucho menos abusar de la confianza de los demás. Y si crees que me vas a seguir organizando más follones a bordo, como comprenderás, pues no me merece la pena. En especial cuando contigo peligra hasta mi propia reputación.

Yo me quedé ahí clavado, sereno como siempre. Y eso que, al final, aunque sabía de sobra de qué tipo de asuntos podría estar hablando, no tenía claro de a cuál de mis múltiples líos se refería en ese momento. Una situación que me recordaba a mi último juicio, que tuvo lugar en el propio Londres y en el cual fue importantísima la mediación del mismo Capitán que ahora me juzgaba, porque si no llega a ser por él me hubiera quedado a vivir en una cárcel de su Graciosa Majestad. Y todavía me parecía escuchar las palabras del fiscal inglés, hacía no tanto, desde el banquillo de los acusados:

Prisoners at the bar: have you anything to say in your defence?

La diferencia era que ahora no se me informaba del delito que había cometido. La mirada de mi admirado Capitán era difícil de soportar en esas circunstancias, pero es que yo ni siquiera podía adivinar de qué me hablaba entre tantos follones que me traía entre manos.

Con todo el respeto, mi Capitán, pero, ¿de qué se me acusa?

¿Me tomas por tonto?

Mi Capitán, yo…

¿Me tomas por imbécil o qué? ¿Quieres que te haga la lista completa, que ni tú la sabrás, de todos los chanchullos que te traes entre manos en este barco y fuera de él? Y ya no es sólo que te pienses que puedes hacer lo que te salga de los huevos en los muelles o en la ciudad, porque que al final eso es cosa tuya, sino que ya es el colmo que encima de todo me quieras traer a cubierta tus asuntos de timbas, de líos personales varios y hasta contrabando.

¡Contrabando! ¡Maldita sea! ¿Cómo se habría enterado de eso? Seguro que algún bocazas se había ido de la lengua y ahora sería inútil negarlo. Antes bien, por una vez en la vida, me tocó bajar la cabeza y reconocer con mi silencio los veraces cargos que me imputaban.

¿En qué lugar dejas a la compañía? ¿Lo has pensado por un momento? ¿En qué lugar me deja esto a mí? La verdad es que dudo mucho que te importe, pero a mí sí me importa bastante.¡Yo no soy tu abogado ni tu padre, señor Teodosio, para estar respondiendo por tus historias ante hampones, policías y agentes de aduanas todo el santo día! ¿Te enteras?

Claro que me enteraba. Y era obvio que mi Capitán también estaba enterado. Y es que yo mantenía demasiados líos por todas partes, que me seguían como un reguero de pólvora hasta el mismo barco. Y el veterano Gutiérrez Cueto había toreado en muchas plazas y, de hecho, era reconocida su leyenda de haber sometido un motín de indígenas a bordo de su primer viaje como marino. Una rebelión de marinos indios con machetes que se apoderaron del barco y mataron a casi todos los tripulantes blancos, todo esto en su primer viaje como jovencísimo oficial, en plenas aguas tropicales de Filipinas. Y ahora se le veía resuelto a doblegarme también a mí, precisamente, cosa difícil cuando tenía muy dentro de mi alma lo peor de los blancos y de los más salvajes filipinos. En realidad, al indómito Teodosio sí que le importaba y mucho la opinión que tuviera de él su admiradísimo capitán y mentor, que lo fue incluso en esos duros días de guerra en el Caribe, pero sería inútil intentar congraciarse ahora con quien tenía la decepción plena de un padre con un hijo del que en el fondo se sentía orgulloso, pero que lo había fallado tanto.

Desde este momento, señor Ruiz, queda relevado del mando y de todo empleo a bordo. ¿Estamos? A todos los efectos, si vuelves a España con nosotros será como un pasajero más, pero te prohíbo terminantemente que puedas hablar con cualquier miembro de la tripulación o del pasaje hasta que lleguemos a Bilbao. No quiero darte más oportunidades de que puedas manchar mi reputación o siquiera ponerla en entredicho con tus negocios encubiertos. ¿Estamos?

Pero, mi Capitán…

¡Ya no soy más tu Capitán! ¿Es que no te ha quedado claro? ¡Si lo fuera de verdad, si me guardases el más mínimo respeto, por la parte que te toca no hubieras comprometido mi fama en tus asuntos! Y no hay más que hablar, ¿vale? Si no te gusta mi plan de retorno te puedes bajar cuando quieras con el petate y tomar otro barco, me da igual, pero este barco que pisas lo gobierno yo. Y ahora, puedes retirarte.

A sabiendas de que no podía replicar, en ningún sentido, me levanté con aire marcial y salí de allí en dirección a cualquier camarote vacío de la zona del pasaje popular: primera vez en mi vida que iría ahí como cualquier viajero, como un paria, porque al final no navegaría ni como marino ni como nada. Ni siquiera como esos presos que tantas veces había llevado a bordo y que incluyeron a todo tipo de bandoleros, timadores varios y hasta prisioneros de guerra de Cuba.

¡Espera, “Piloto”! Una cosa más y con esto ya acabo: si guardas algo ilegal a bordo, lo que sea, te doy el tiempo que falta hasta que zarpemos para sacarlo de la bodega o de donde lo tengas. Porque si lo encuentro yo, vive Dios, te aseguro que yo mismo te entregaré a las autoridades para que vayas a donde tengas que ir. ¿Comprendido? Y el que avisa no es traidor.

Comprendido, señor. Y créame que lo siento, añadí, en un último intento de mostrarme honesto con mi admirado héroe, a quien tanto había fallado, pero su respuesta fue una sonrisa sardónica.

Lo sientes, claro. Seguro que sí.

Y ahí sí que tuvo lugar mi último viaje en barco, casi tan lamentable como mi último cruce del Charco con mi recién estrenada sífilis, aunque en ambas ocasiones no pude ni salir de mi camarote. En adelante, cuando veía un barco zarpar sin mí era como encontrarme con un dormitorio vacío, sin compañía femenina, pero los paralelismos no acababan ahí. Porque, a ver, ¿qué cosa hay más triste para un marino que un último viaje sin saber siquiera que va a ser el último? ¿Qué más triste que la última vez que se hace el amor con una mujer sin saber, tampoco, que ese momento mágico no volverá a repetirse jamás? Y si supiéramos que vamos a abrazar a alguien por última vez… ¿Cuánto duraría ese abrazo? Dolía en las manos la certeza de saber que nunca más volvería a rodar la rueda de un barco.

Por lo menos, en esta ocasión no siento arder toda mi entrepierna y hasta las entrañas, me consolé, en la soledad de mi camastro, mientras reflexionaba por una vez en la vida sobre la verdadera soledad de esa existencia que llevaba. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera dejado ir a mi Sotileza, mi Penélope santanderina que fue mi primer amor? O si me hubiera conformado con ser un hombre completo, por una vez, y sentar la cabeza con Esperanza, o con cualquiera de las bellezas caribeñas que tanto me amaron y con las que hubiera podido ser feliz. Si así hubiera hecho, estaba claro, la maldita sífilis jamás se hubiera cruzado en mi derrotero. Y así fue que encontré, entre mis recuerdos perdidos, uno de los últimos momentos de pasión que tuve al otro lado del Atlántico, en La Plata, cuando una mujer me maldijo después de pasar un buen rato conmigo… Y después también de ver que su chulo, al que no esperaba ver y que se puso impertinente conmigo, se llevaba un ejemplar bofetón antes de esfumarse por donde había venido. Pero es que nunca estuve dispuesto a comprar, a base de dinero, ningún chantaje de barateros de poca monta o de chuloputas.

Si hubiera sabido que me ibas a cobrar, amor mío, no te hubiera aceptado la partida.

Pero esta explicación fue como echarle todavía más leña al fuego y de los ojos de esa moza asomaron, como dos ascuas ardientes, sendos puñales que quisieron matarme allí mismo. ¡Increíble mirada de odio! Esa muchacha tenía de sobra más valor que su supuesto protector, que salió por pies y la dejó en la estacada al ver que podía salir por la ventana.

¿Qué te crees tú, cabrón? ¿Que además de puta voy a poner la cama? Voy a invocar a mi Diosa del vudú y vas a lamentar haber nacido, me respondió. Y dijo esto tan convencida que ni por asomo se esperaba la carcajada tan grande que salió de mi boca y que hizo retumbar la habitación.

¡Vudú a mí, jaja, qué graciosa! ¡Ni todos los brujos ñáñigos de Cuba me han podido hacer naufragar y ahora resulta que tú, pobre mujerzuela, me echas una maldición! ¡Temblando estoy!

Una cosa es el cuento de los paleros de La Habana y otra es la verdadera magia negra de Haití, me explicó, sin ahorrarse alguna que otra frase amenazante en creole, pero este espectáculo étnico no hizo más que provocarme más risa. Pocas cosas me parecían más ridículas que ver a blancos hijos de blancos hacerse pasar por los más oscuros hechiceros y paleros. Es como si yo me quisiera hacer pasar por una monja de clausura. No tiene sentido.

Bueno, anda, gracias por el cuento, que ya se ve que estás poseída hasta el tuétano por el demonio. ¡Y deja el vino, mujer, que no te sienta nada bien! ¡Hasta luego! ¡Ah, y despídeme de tu novio, por favor, que se fue a cara perro sin decir ni adiós!

Esto había ocurrido hacía ya algún tiempo, pero era una anécdota que le venía a la cabeza por la más que segura maldición que traía sobre sí. Y miraba por el ojo de buey de su camarote mientras el sol se ponía sobre el mar del Canal de la Mancha, absorto en sus meditaciones y sin posibilidad de ir a comentar nada con nadie. Un verdadero viaje al verdadero océano de su interior más personal.

Como católico, tengo que pensar que la maldición de esa lunática no tiene ningún poder sobre mí ni sobre nadie, porque en realidad no lo tiene. Pero como católico tengo que pensar también que Dios me puede estar castigando por mi mal comportamiento y en especial con los asuntos de cintura para abajo. Y si es así, Dios santo, tú sabes que en realidad me arrepentía y que en el pecado llevo la penitencia, aunque acepto tu voluntad.

El sol moría en el horizonte y una lágrima furtiva se derramó por su mejilla, quemada por el sol de mil viajes transatlánticos. Un último pensamiento de nostalgia, en ese aciago día, para una madre que siempre vivió preocupada por él y que siempre se adelantó a ese futuro incierto que ahora sí tomaba forma, con toda su crudeza, en esa vida cada vez más naufragada.